Vartan Oskanian, ancien ministre des Affaires étrangères de la République d’Arménie

Par Marc DAVO

En début de cette année, Vartan Oskanian, ancien ministre des Affaires étrangères au temps de Robert Kotcharian, s’est employé à expliquer l’évolution du dossier d’Artsakh, pour conclure que « rien n’était définitif » et qu’il ne fallait pas perdre l’espoir concernant l’Artsakh. Cette expression dans la bouche d’un ministre qui a été directement impliqué dans les méandres des négociations avec la partie azérie sous l’égide de la co-présidence du groupe de Minsk n’est pas une parole dénuée de sens.

En effet, en observant attentivement les prises de position des uns et des autres, on se rend compte de l’acuité de la question relative au Haut-Karabakh et qu’en l’état actuel des événements et de leur évolution rien n’est définitivement fixé, en dépit des apparences.

Il en est de même pour les relations de l’Arménie avec ses voisins immédiats ou les grandes puissances. On constate en revanche que le monopole de la Russie, longtemps inébranlable, ne semble pas non plus s’exercer aussi facilement qu’auparavant au Sud-Caucase. Son influence perdure surtout en Arménie, parce que Moscou bénéficie de complicités locales tant au sein de l’administration que parmi certains cadres supérieurs de l’armée.

>>> Dans le domaine économique, remise en cause de l’exclusivité russe

Pour n’évoquer que les événements récents, la rencontre tripartite Poutine-Aliev-Pachinian ainsi que la réunion de la Communauté économique eurasiatique du 25 mai dernier à Moscou ont essentiellement tourné autour de la question de déblocage des voies de communication. Ce problème, en ces moments difficiles pour la Russie, constitue la priorité. La Russie sous sanctions internationales cherche à accéder aux marchés extérieurs et l’Azerbaïdjan et la Turquie sont de connivence. Le Haut-Karabakh et le processus de délimitation-démarcation semblent relégués au second plan, tandis que l’UE (Union européenne) réitère sa disponibilité en vue d’aider les parties à s’y engager conformément aux dispositions du droit international. Le gouvernement d’Erevan a chargé Mher Grigorian, vice-premier ministre, de reprendre le fil des négociations avec les Russes et les Azéris, pour examiner la mise en service de la voie ferrée le long de l’Araxe (Yeraskh-Julfa-Meghri-Horadiz) tant ressassée depuis quelques années. La Russie, qui a la mainmise sur les chemins de fer de l’Arménie, compte s’y positionner en leader.

Cependant, au lendemain de ces rencontres, Toivo Klaar, envoyé spécial de l’UE, a vu Mher Grigorian sans doute pour lui rappeler que l’Arménie ne pourra pas indéfiniment traiter dans ce domaine avec les Russes exclusivement. L’analyste Gourguen Simonian estime sur TV1 qu’Erevan a « une chance historique » de jouer le jeu de la concurrence dans ce domaine à son profit. Cette diversification des relations économiques est une nécessité pour l’Arménie.

Les gouvernements de Robert Kotcharian et de Serge Sarkissian ont abandonné l’économie nationale, ses infrastructures essentielles, ses richesses minières au capital russe contre un chimérique parapluie sécuritaire de Moscou couplé d’une protection hypothétique de l’OTSC (Organisation du traité de sécurité collective). La principale mine du pays (cuivre et molybdène) située à Kajaran est exclusivement exploitée avec les capitaux russes. Ce n’est pas par hasard que Moscou souhaite réhabiliter la voie ferrée de Kapan-Horadiz-Bakou qui rejoindra le réseau russe pour alimenter les usines de la région de l’Oural avec le minerais de cuivre extrait de Kajaran (Syunik).

Le projet de complexe métallurgique de Yeraskh (au sud d’Erevan) vient à point nommé. Il va dans le sens de la diversification économique du pays. Le ministre de l’Economie Keropian a, lui-même, affirmé devant les journalistes que le projet serait réalisé grâce aux investissements américains. L’activité de l’usine sera assurée par la mise en exploitation des mines d’Amoulsar. Le projet d’exploitation de cette mine a fait l’objet de manoeuvre d’acquisition par les Russes. Suite à leur échec, ils auraient incité de faux écologistes à contester le projet. Certains disent aussi que le vice-premier ministre a oeuvré en faveur du financement de l’Amoulsar par la banque eurasiatique où la Russie est fortement présente. Mais, le projet dans son ensemble reste dominé par le capital et la technologie d’origine occidentale.

Dans le domaine de la production d’énergie nucléaire aussi, l’exclusive russe semble connaître une brèche. Cette perspective s’ouvrirait avec la fermeture définitive de la centrale de Medzamor, construite au temps de l’URSS, qui fournit l’essentiel de l’électricité de l’Arménie. A l’indépendance de l’Arménie, Moscou a empêché l’intervention de la France dans ce secteur.

>>> Sur le plan diplomatique, vers une diversification des relations

Dans le domaine diplomatique aussi les récentes tentatives du gouvernement d’Erevan de solliciter l’appui occidental, ont provoqué l’ire de Moscou. Et pourtant, le Premier ministre n’a pas été économe de remerciements gargarisés et de visites fréquentes en Russie, par exemple à l’occasion du 9 mai (alors qu’il aurait pu envoyer le Président Khatchatrian à sa place). Plusieurs officiels à commencer par Sergey Lavrov et Mme Zakharova ont même menacé de « punir » Erevan en cas de « changement de vecteur ». Malgré ces vociférations, la diplomatie arménienne a fait montre d’une certaine audace (vote contre la Russie à l’ONU, …). Le recours à la Mission civile de l’UE, dont le rôle de retenue face à l’interventionnisme azéri n’est plus à démontrer, constitue un bon exemple de l’efficacité de l’action occidentale en Arménie, par rapport à la nullité des « garanties sécuritaires russes ».

L’auteur de cet article a, à maintes reprises, signalé dans cet hebdomadaire la nature profondément divergente des approches occidentale (américaine et européenne) et russe. En résumé, dans la périphérie russe, dont le Sud-Caucase, Moscou oeuvre pour maintenir le conflit, condition sine qua non dans l’esprit du Kremlin pour pouvoir exercer son magister politique. L’Occident, à quelques nuances près dans les approches américaine et européenne, s’efforce d’apporter des solutions acceptables pour les parties au conflit, afin de stabiliser la zone. C’est notamment le cas dans le conflit du Haut-Karabakh. En demandant à Erevan de « baisser le niveau de prétention » concernant le futur statut du Haut-Karabakh, l’Occident ne souhaite pas pousser Bakou à tomber sous la coupe du Kremlin. Tant Washington que Bruxelles font, dans le même temps, comprendre aux autorités azéries qu’il est indispensable de prévoir un mécanisme internationalement acceptable pour veiller à la sécurité et aux droits de la population arménienne du Haut-Karabakh. Les propos de Nikol Pachinian reconnaissant publiquement que le Haut-Karabakh fait partie de la République d’Azerbaïdjan doivent être replacés dans ce contexte. L’opposition parlementaire pro-russe stigmatise le Premier ministre pour « cet abandon » (d’Artsakh), mais oublie sans vergogne que le président Poutine, au moins à deux reprises, a publiquement déclaré que le Haut-Karabakh était partie intégrante de l’Azerbaïdjan.

* * *

On a l’impression qu’Erevan et Bakou attendent la tournure que prendra la guerre d’Ukraine, pour adopter une orientation plus tournée vers Moscou ou vers l’Occident. Pour l’Arménie, considérablement affaiblie, le manque d’un positionnement clair représente un risque dont la direction actuelle du pays ne mesure pas la gravité. Se priver de l’appui franc de l’Occident et subir la pression russo-azérie est une attitude qui frôle l’absurde.

Cette position d’« entre deux chaises » du gouvernement actuel a permis à Moscou de consolider ses acquis en renforçant son influence, estime sur Factor-TV, Lilite Guévorkian, analyste installée à Londres. Elle estime que « l’attitude pro-occidentale d’Erevan reste seulement au niveau des déclarations ». Les leviers dont Moscou dispose encore en Arménie sont tels que, par exemple, les agents du FSB (avec l’aide des éléments de la garde-frontière arménienne) ont pu empêcher les observateurs de la Mission civile de l’UE d’entrer dans le village de Hin-Hand (Syunik). Sous pression, le gouvernement a par ailleurs cédé à l’exigence moscovite d’ouvrir un consulat au Syunik en contrepartie du refus arménien d’accueillir une «mission d’observation» de l’OTSC -une organisation qui, de par ses statuts, n’a pas vocation d’effectuer une mission d’observation.

Ce choix de flou politique est d’autant plus problématique que la guerre d’Ukraine peut s’arrêter sans gagnant, ni perdant par exemple dans un scénario avancé par Gérard Arau, ancien ambassadeur de France aux Etats-Unis. En effet, un cessez-le-feu peut intervenir où la Russie n’apparaîtra pas comme la partie vaincue ou victorieuse. Henry Kissinger avait fait des remarques en ce sens et récemment Samuel Charap dans son article («Kyiv and Moscow’s unwinnable war» in revue Foreign Affairs) prévoit une issue similaire.

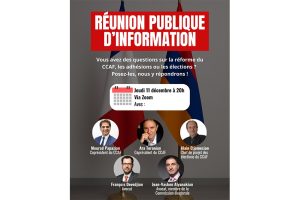

Dans ces conditions, la diaspora arménienne doit plaider la cause de l’Arménie auprès des dirigeants et instances en Occident, de concert avec le gouvernement d’Erevan qui dispose des moyens limités. L’action du Haut-commissaire à la diaspora n’est pas appréciée. Il convient de mettre en place des comités mixtes Ambassade-ONG afin de coordonner l’action diplomatique et la communication intense et ciblée en direction des grands médias locaux. Elle doit également aider la population du Haut-Karabakh à rester sur place. Ce faisant, les organisations diasporiques doivent néanmoins rester vigilantes sur l’utilisation par les dirigeants de Stepanakert de l’aide venue des communautés arméniennes de l’étranger, car la tentation est grande de la détourner comme dans le passé. La diaspora doit veiller enfin à ce que des initiatives particulières ne puissent pas exploiter la situation à des fins partisanes et au profit de stratégies de prise de pouvoir ici et là.