Nous ne nous étions pas vus depuis une éternité. Quand j’ai décroché le téléphone, j’ai été surpris et honoré qu’il se souvienne encore de moi. J’ai pensé, presque malgré moi : « S’il me contacte, c’est qu’il doit avoir besoin de quelque chose. »

Nous avons convenu de nous retrouver dans l’un des plus anciens et célèbres cafés de Genève. Il s’agit du Remor, situé à l’extrémité de la plaine de Plainpalais, tout près de chez moi, ce qui tombait plutôt bien.

Les années avaient laissé leur empreinte sur lui : son visage était ridé, ses cheveux entièrement blancs. Pourtant, l’ami avec qui j’étais parlait avec la même passion des événements politiques du moment : la guerre entre la Russie et l’Ukraine, le conflit Israëlo-palestinien, la réélection de Donald Trump… Cependant, ce qui le bouleversait profondément, c’était surtout la guerre de 44 jours en Artsakh, la lourde défaite de l’armée de défense arménienne, la perte du pays et de ses régions, la destruction massive du patrimoine culturel arménien par les Azerbaïdjanais, avec l’encouragement de leur gouvernement ; une véritable sauvagerie arbitraire.

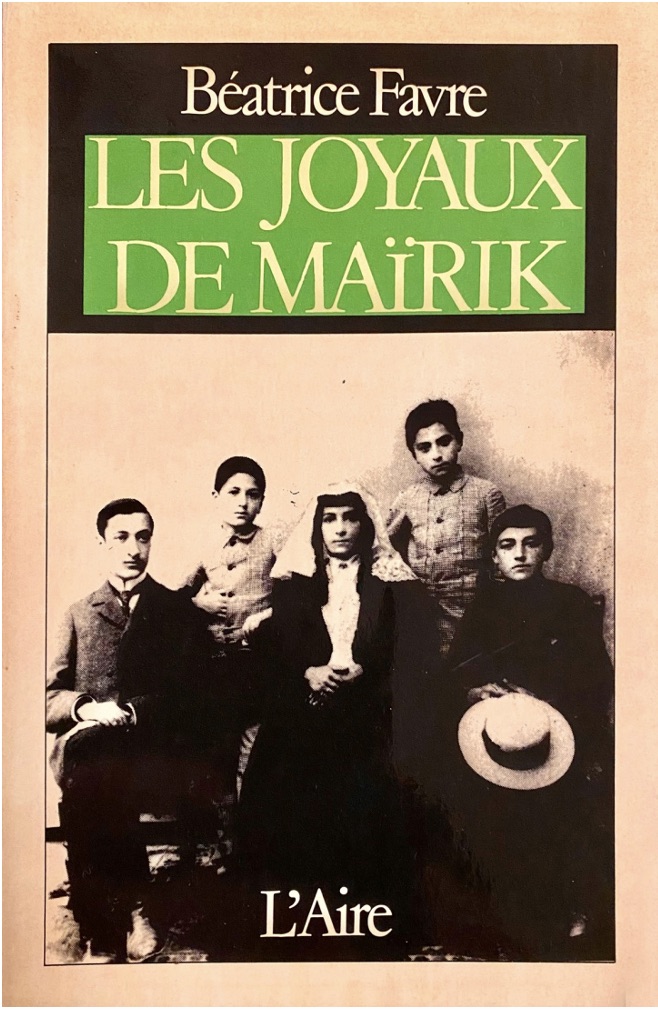

Au bout d’une heure de conversation, alors que nous nous apprêtions à nous séparer, il se souvint soudain qu’il avait quelque chose à me remettre. Mon interlocuteur, d’origine suisse et professeur de collège, sortit un livre de sa mallette et le posa devant moi. Rien qu’en voyant la couverture, je compris immédiatement qu’il s’agissait d’un ouvrage en lien avec les Arméniens. Sur la couverture, je distinguais une vieille photographie de famille arménienne, en noir et blanc. Avant même de lire le nom de l’auteure, je vis le titre : « Les joyaux de Maïrik » (la Mère, en arménien).

Sachant qu’il était professeur, j’ai d’abord pensé qu’il avait emprunté le livre à la bibliothèque de son établissement. Cependant il m’expliqua que sa mère avait une vieille amie juive, une Genevoise, qui, en fin de vie, s’était retrouvée dans un hospice pour personnes âgées. Avant d’y entrer, elle l’avait appelé pour lui demander de venir chez elle et de prendre tous les livres qui auraient pu l’intéresser. En apercevant ce livre sur une étagère, mon ami avait aussitôt pensé à moi : étant Arménien, le sujet pouvait certainement m’intéresser. Il se dit que je serais heureux s’il me l’offrait.

Je le remerciai pour cette délicate attention, et après avoir pris le livre, nous nous séparâmes chaleureusement. Juste avant de rentrer chez moi, je jetai un œil à la couverture et lus le nom de l’auteure : Béatrice Favre. Par curiosité, je me mis à feuilleter les premières pages pour avoir un aperçu du contenu.

Dans le riche héritage, à la fois ancien et multiple, de la littérature arménienne, il existe des auteurs dont la vie et l’œuvre sont restées plongées dans une profonde obscurité. L’une d’elles est sans doute Béatrice Favre. Malgré ses écrits en langue française, elle demeure inconnue, et dans le monde arménien, nul ne semble savoir pourquoi elle, ni son œuvre, n’ont trouvé écho.

Mes premières recherches m’ont mené à un journaliste arménien de Suisse, Armand Gaspar, qui avait publié de brefs articles sur elle dans les numéros 69 et 107 de la revue Armenia (3), éditée en français. Cependant il était évident que cela ne suffisait pas à faire découvrir, à un lectorat non arménophone, la richesse de cette femme auteure et, au-delà, d’une partie du patrimoine littéraire arménien.

Le nom de Favre éveilla en moi un souvenir. Avait-elle un lien avec la famille du célèbre bienfaiteur suisse Léopold Favre (1846–1922) ? J’avais brièvement évoqué cette figure dans mon livre Témoins d’humanité (4). Léopold Favre fut l’un des grands humanistes suisses à s’être engagé corps et âme, dès 1896, pour la cause du peuple arménien de l’Empire ottoman. Durant les massacres de masse perpétrés entre 1903 et 1909, il voyagea dans de nombreuses régions à majorité arménienne pour y distribuer l’aide matérielle envoyée par des organisations suisses d’assistance, notamment dans les orphelinats.

L’une de ses initiatives les plus marquantes fut la création de l’orphelinat arménien dans le village de Begnins, près de Genève. À partir de 1921, cet établissement accueillit plus de 200 orphelins arméniens, leur offrant non seulement un toit, mais aussi une véritable éducation.

Après quelques vérifications, il s’avéra que Béatrice Favre n’avait aucun lien de parenté avec ce personnage illustre. Le nom de famille qu’elle portait venait de son mari. Il s’agit d’un patronyme assez courant en Suisse romande, tout comme les noms Hakopian, Minassian, Haroutiounian ou Manoukian le sont chez les Arméniens.

Il fallait donc se tourner, autant que possible, vers les archives pour établir l’identité de cette femme auteure.

Béatrice Favre est née en 1928 dans la région de Holstein, dans le canton de Bâle. Son père, Chabouh (Charles) Pilossian, était médecin. Sa mère, Clara Élisabeth, née Gerster, était une Suissesse originaire elle aussi du canton de Bâle. Il semble donc qu’ils aient vécu un temps dans le village d’Oberdorf, près de Holstein. Cependant ce séjour fut de courte durée : en 1932, alors que Béatrice n’avait que quatre ans, la famille s’installa définitivement à Genève.

C’est là que Béatrice fréquenta une école pour filles. Après y avoir terminé sa scolarité, elle fut admise à l’Université de Genève, à la faculté des Lettres et des Littératures, le 22 octobre 1947, pour le semestre d’hiver. Elle y poursuivit ses études jusqu’en 1950–1951, à l’issue desquelles elle obtint un baccalauréat en littérature. En consultant ses données universitaires, nous apprenons qu’elle poursuivit sa spécialisation dans ce domaine. En 1953, elle s’inscrivit aux cours d’été, qu’elle termina avec succès, obtenant un certificat d’enseignement en langue et littérature anglaise.

Les bulletins de ménage établis au nom de Béatrice Pilossian indiquent quant à eux que celle-ci a été admise à la bourgeoisie de la commune de Genève par naturalisation le 27 avril 1954 (elle était auparavant bourgeoise de Hölstein, Bâle-Campagne). La requête en naturalisation avait été déposée le 29 juillet 1953

(« Conseil d’État : Autorisations diverses, recours, naturalisations. Répertoire 1961-1960 ».)

Le 14 avril 1960, elle épousa Claude-André Favre, un ingénieur chimiste né le 3 janvier 1926 à Neuchâtel. À cette époque, Béatrice enseignait dans une école d’économie à Genève et elle résidait au 9, Boulevard des Philosophes. Le couple habitait au début rue Hoffman, avant de déménager en 1970, au 46 Chemin des Coudriers, bâtiment 5, y demeurant jusqu’à 1999. Les Favre étaient heureux de mettre au monde un garçon. La petite famille vit agrandir son bonheur.

Voilà, c’est ainsi que Béatrice utilisa le nom de Favre comme nom d’auteure dans ses ouvrages publiés et plus son nom de jeune fille Pilossian.

Béatrice Favre fit ses débuts littéraires à l’âge de 17 ans. Son premier livre, L’avortement (5), parut à Genève en 1980, aux Éditions « Poésie vivante » (190 pages, format 21,5 x 14,5 cm), en langue française. Cette même maison d’édition publia, la même année, son deuxième ouvrage.

Sur la première page du volume, on peut lire à propos de l’auteure :

« Sur les étagères de nos librairies apparaît avec éclat une nouvelle écrivaine francophone de Suisse. Le titre annonce d’emblée la thématique du livre, mais le lecteur sera surtout frappé par la richesse de son style, la finesse de son regard, sa discrétion et la précision de ses observations, dans une société qui, en réalité, accorde bien peu de liberté. »

Il s’agit d’un recueil de nouvelles. L’auteure ouvre ce recueil avec le récit L’avortement, qui donne son titre à l’ouvrage. Le thème central de l’ensemble de ce livre est la condition tragique de la femme dans la société. Il ne s’agit pas d’un enchaînement de conflits ouverts ou de drames excessifs, mais plutôt d’une plongée subtile dans une psychologie fine, parfois muette, que l’auteure dépeint avec retenue, intensité et style. C’est ce qui fait d’elle une écrivaine remarquable et profondément humaine.

L’avortement n’est pas un acte d’accusation ; c’est une tragédie poignante. À travers des descriptions précises, l’écrivaine met en lumière une forme d’infection morale, une cruauté diffuse qui s’infiltre insidieusement dans les rapports humains.

Une jeune femme, confrontée à des circonstances douloureuses, est contrainte de faire un choix difficile. La loi lui permet de résoudre son problème, mais son âme reste déchirée par le chagrin. Son esprit n’est plus en paix, même si des personnes bienveillantes et compatissantes à sa douleur lui avaient promis qu’elle finirait par retrouver le repos.

Ce récit est un petit chef-d’œuvre de mise en scène, où le drame se joue entre deux personnages principaux : la femme et l’enfant : Une femme qui ne deviendra jamais mère, et un enfant qui ne naîtra jamais.

Les autres récits du recueil : Évasion, Perroquet, Léthargie, Femme de ménage, Châteaux en Espagne, Le Divan, Brouillard et La Disparition sont, d’une manière ou d’une autre, reliés entre eux par leur thématique. Ils composent, tels les fragments d’une mosaïque, une image sensible de la fragilité de l’existence humaine, de la quête de sens et des contradictions profondes de la vie.

De L’avortement à L’Évasion, en passant par la vie simple d’une femme de ménage ou les illusions des Châteaux en Espagne, chaque récit est comme un fil tissé dans un même canevas. À cela s’ajoutent des récits aux titres évocateurs comme La Perte, L’Espoir ou encore La Perte de la stabilisation.

Ces textes esquissent des portraits d’êtres humains tiraillés entre les contraintes du monde extérieur et leur désir d’une liberté intérieure. La brume, motif récurrent, enveloppe ces histoires comme un voile : elle symbolise l’incertitude, dans laquelle se dessine une forme de nécessité humaine, une vérité discrète mais universelle.

L’attention minutieuse que l’écrivaine porte aux détails, notamment dans des récits symboliques tels que Le Perroquet ou Le Divan, révèle sa capacité à transformer des aspects apparemment insignifiants de la vie quotidienne en déclencheurs de sentiments complexes, souvent contradictoires. Dans le dernier récit, La Disparition, elle laisse volontairement un espace d’interprétation, offrant au lecteur la liberté de s’interroger personnellement sur les thèmes de la perte et de la mémoire.

Malgré la diversité des récits, le recueil tisse une trame cohérente : celle d’une exploration de la fragilité de l’esprit humain, mais aussi de sa résilience. Dans L’avortement, la métaphore d’une vie interrompue évoque la fin brutale d’un avenir possible, mais l’on y décèle aussi un souffle d’espoir, une promesse discrète de recommencement, d’évolution, voire de renaissance.

Deux ans plus tard, à Lausanne, la maison d’édition De l’Aire publie en français le deuxième ouvrage de Béatrice Favre : Les joyaux de Maïrik (6)(123 pages, format 21,5 x 14,5 cm). L’auteure dédie ce roman à son père, en inscrivant :

« À mon père, ces fleurs du souvenir qu’il a semées en moi. »

Ce roman s’inspire de l’histoire familiale du côté paternel. Sur la couverture, nous distinguons vraisemblablement une photographie d’époque représentant la famille Pilossian : au centre, la grand-mère, entourée de ses quatre fils. Il est permis de penser que l’un d’eux est le père de Béatrice. Cette photo aurait été prise à Tabriz, peut-être la veille de départ des trois frères, sur le point de quitter leur pays.

Le roman baigne dans une atmosphère profondément arménienne. Il retrace la vie d’une famille arménienne plongée dans la misère, installée dans le quartier populaire de Leilabad, à Tabriz. Privés de père, les quatre enfants grandissent sous l’aile d’une mère courageuse, qui lutte avec acharnement pour leur offrir un avenir. Le récit expose la dureté du quotidien de la mère : le travail pénible, les humiliations, les privations, et cette marche lente à travers un monde semé d’obstacles. Pourtant, la mère triomphe, grâce à son talent, sa détermination inébranlable, et son esprit de sacrifice. L’un des fils, porté par un rêve plus vaste, trouve la force de quitter le foyer pour traverser mers et continents, jusqu’à atteindre l’Europe, via Venise.

Le personnage principal du roman est un adolescent de quinze ans. L’auteure raconte son odyssée : un voyage solitaire et semé d’embûches, long de près de trois mille kilomètres, guidé par une seule obsession, retrouver son père disparu prématurément en remontant le fil de ses origines, jusqu’à Karin (Erzurum), la terre ancestrale. Nous comprenons que la famille de Béatrice Favre serait issue de cette région, avant d’être contrainte, pour des raisons inconnues, à déménager vers Tabriz. L’auteure du livre reste discrète sur le destin de la grand-mère et sur les circonstances de son veuvage. Ce que l’on devine, en revanche, c’est que les véritables joyaux de Maïrik sont ses fils, ces enfants qu’elle a élevés avec courage et amour au prix d’innombrables sacrifices.

Le roman offre une image colorée de la vie arménienne à Tabriz, en Perse, encore imprégnée des dernières lueurs du Moyen Âge. Il nous entraîne dans une aventure à travers les paysages pittoresques du Caucase, de la mer Noire et des territoires de l’Empire tsariste, jusqu’en 1914. Les déplacements se font en calèche, en bateau, puis à bord des premières locomotives à vapeur russes, avant d’atteindre finalement la splendide ville de Venise.

Ces scènes merveilleuses et ces images vibrantes constituent la trame de ce roman émouvant, dans lequel un garçon arménien se transforme en un homme adulte. À travers le récit, il revit la courageuse histoire de sa jeunesse, une existence marquée par le chagrin et les souvenirs, mais aussi portée par la lutte, l’espoir et une volonté indomptable de se surpasser.

À Lausanne, en 1984, la même maison d’édition, De l’Aire, publie le troisième volume de Béatrice Favre, intitulé « Le Soleil se lève à Venise » (7). Comme pour le volume précédent, l’auteure dédie cet ouvrage à son père en inscrivant :

À mon père.

Cette dédicace souligne le rôle central de son père dans sa vie et se lit comme une part de sa propre biographie, réorganisant ainsi la structure littéraire du roman. Les oncles de l’écrivaine, Vahram et Zareh – ce dernier étant décédé à Genève le 12 octobre 1969 –, font également leur apparition, aux côtés de leur frère aîné, tandis que le plus jeune, encore enfant, reste à Tabriz avec la mère.

« Le Soleil se lève à Venise » retrace encore plus l’histoire des frères Pilossian, dépeignant la lutte et le succès des trois fils de Maïrik à travers des destins distincts. Le moment déterminant de leur parcours survient lorsqu’ils sont admis au lycée Murad Raphaélian de Venise, où, sous l’égide des Pères mékhitaristes, ils bénéficient d’un enseignement de qualité. En 1910, ils se retrouvent à Genève pour suivre des études supérieures à l’université. Solidaires par leur ténacité, leur conduite exemplaire et l’amour transmis par leur mère, ces trois frères trouvent toujours du réconfort dans leur unité.

Pourtant, la tragédie guette : l’un des frères succombe à une mort cruelle, laissant derrière lui un vide inconsolable. Peu après, la Première Guerre mondiale éclate, et un autre frère se retrouve sur le front de l’Est, accomplissant avec héroïsme un service militaire dans un hôpital.

L’ensemble du récit souligne des liens familiaux solides, où la fraternité se conjugue avec une conscience aiguë des valeurs et un amour inébranlable, qui s’étend vers la mère, à Tabriz. Dans son parcours, le jeune médecin, fort de ses succès et de la création d’une vie aisée, nourrit le désir de réunir la famille : il souhaite voir sa mère, l’inviter chez lui ou, à défaut, aller la rejoindre à Tabriz. Par ailleurs, le cadet, resté auprès de la mère, poursuit sa route en se rendant à Téhéran, où il occupe des fonctions importantes.

Finalement, la mère vaillante quitte ce monde, son corps épuisé reposant en paix, consciente d’avoir accompli tous ses devoirs envers ses fils et d’avoir su faire de ses sacrifices une réussite. Enfin, les frères, par leur labeur acharné, occupent une position honorable au cœur de l’Europe, en Suisse, et chacun fonde sa propre famille. Sans doute, la mère avait aussi entendu parler de sa petite-fille, Béatrice, et pour une mère rien ne peut la combler de bonheur plus que de voir ses propres fils et petits-enfants heureux, sachant qu’ils sont sains et saufs et qu’ils ont réussi professionnellement. C’est le summum du bonheur pour une mère traditionnelle.

En 1987, la maison d’édition Pourquoi pas publie à Genève, en français, le dernier recueil de nouvelles de Béatrice Favre, intitulé « Envoi à l’aube » (19 x 13 cm, 152 pages). Ce recueil a été édité par Astrid Mirabaud Elmas, cousine du célèbre compositeur suisse Stéphan Elmas. Elle était également la fondatrice et directrice de cette maison d’édition (8).

L’ouvrage se compose de huit nouvelles :

Envoi à l’aube, Diotima, Le Concierge, La Commémoration, Côte d’Azur, Les Choucas, Le Serpent d’or, Caïn et Abel. Parmi celles-ci, il convient de souligner l’importance particulière du récit La Commémoration, qui aborde un thème profondément arménien. Ce texte puise son inspiration dans la participation de l’écrivaine à la cérémonie du 24 avril, jour de la commémoration annuelle du génocide arménien organisée par l’Église apostolique arménienne à travers le monde, y compris à l’église Saint-Hagob de Genève.

Béatrice Favre traduisit également de l’anglais vers le français l’ouvrage Garden of the Brave in War : Recollections of Iran de Terence O’Donnell, publié en 1992 aux éditions L’Harmattan sous le titre « Le Jardin du Vaillant combattant » (9). Ce livre de 221 pages (format broché, 22 x 13,5 x 1,2 cm) offre une fresque intime et poétique de l’Iran des années 1950, telle que vécue par l’auteur.

Bien que Béatrice Favre-Pilossian n’ait pas acquis une renommée majeure en Suisse en tant qu’intellectuelle et écrivaine, ses quatre ouvrages représentent un précieux héritage culturel et historique. À travers ses récits, elle sut non seulement préserver la voix et l’histoire de la communauté arménienne, mais elle a également su offrir un aperçu chaleureux et vivant des anciennes traditions arméniennes. Elle met en lumière les vertus de son peuple, les valeurs morales familiales et une profonde conscience spirituelle, souvent négligées dans les récits de l’histoire mondiale.

L’héritage littéraire de Béatrice Favre-Pilossian est un appel silencieux, mais puissant à honorer nos racines identitaires et à maintenir vivante la flamme de la mémoire collective arménienne. Chaque ligne qu’elle écrivit semble animée par le désir de transmettre ces histoires, pour qu’elles ne sombrent pas dans l’oubli, mais soient conservées et partagées de génération en génération, comme témoins d’un passé riche, tourmenté et digne.

En plus d’avoir été une écrivaine arméno-suisse remarquable, Béatrice Favre-Pilossian fut également une éducatrice et enseignante de grande mérite. Elle s’est éteinte à Versoix, dans le canton de Genève, à l’âge vénérable de 94 ans, après une longue vie dédiée à l’enseignement et à la création littéraire.

En résumé, nous espérons que la littérature arménienne en langues étrangères saura reconnaître et inclure cette femme discrète mais talentueuse, Béatrice Favre Pilossian, dans ses rangs.

Elle sut, à travers sa plume, porter la culture arménienne au-delà des frontières.

Abel H. MANOUKIAN

Genève, le 21 janvier 2025

Commémoration des saints Kyriakos et de sa mère Eudoxia, également des témoins de Gordius, Polyctus et Grigorius ■

––––––

(1) Je tiens à exprimer ma sincère gratitude aux collaboratrices et collaborateurs des Archives de la République et canton de Genève ainsi que des Archives administratives et patrimoniales (AAP) de l’Université de Genève pour les précieuses informations qu’ils ont eu la grande amabilité de me mettre à disposition lors de l’élaboration du présent article.

(2) L’auteur de cet article (1959, Beyrouth, Liban), docteur en théologie, a étudié à l’Université de Vienne de 1981 à 1987, où il a obtenu un master en théologie. Il a soutenu sa thèse de doctorat en études du christianisme oriental dans la même université en 1993. Ordonné prêtre en 1980, il fut nommé directeur du Centre pour l’évangélisation de la foi chrétienne en Arménie de 1989 à 1992 par Sa Sainteté Vasken Ier. De 1980 à 2011, il a exercé son ministère en tant que prêtre paroissial dans diverses communautés de l’Église Apostolique Arménienne en Autriche, en Arménie, au Canada et en Suisse. Depuis 2014, il occupe le poste de secrétaire général du Conseil suisse des religions (CSR) en Suisse. Le Dr Manoukian a récemment publié un ouvrage approfondi intitulé « Les diaconesses de l’Église arménienne », Münster, 2024.

(3) Gaspard, Arman, « Béatrice Pilossian Favre: Les Joyaux de Maïrik », Armenia, n° 69, 1983, p. 30; « Béatrice Pilossian Favre », éditée par Astrid Elmasian, Armenia, n° 107, 1988, p. 55.

(4) Manoukian, Abel, « Témoins d’humanité : l’engagement humanitaire de la Suisse pendant le génocide des Arméniens dans l’Empire ottoman, 1894–1923 », Librairie Antoine, Beyrouth, 2022, 605 pages.

(5) Favre, Béatrice, « L’avortement », Édition Poésie Vivante, 2 éditions, Genève, 1980, 190 pages, 21,5 x 14,5, en français.

(6) Favre, Béatrice, « Les joyaux de Maïrik », éditions de l’Aire, Lausanne, 1982, 123 pages, 21,5 x 14,5, en français.

(7) Favre, Béatrice, « Envol à l’aube », éditions pourquoi pas…, Genève, 1982, 152 pages, 19 x 13, en français.

(8) Gaspard, Arman, « Béatrice Pilossian Favre », éditée par Astrid Elmasian, Armenia, n° 107, 1988, p. 55.

(9) De Terence O’Donnell, « Le Jardin du Vaillant combattant », trad. par Béatrice Favre, éd. L’Harmattan, Paris, 1992.