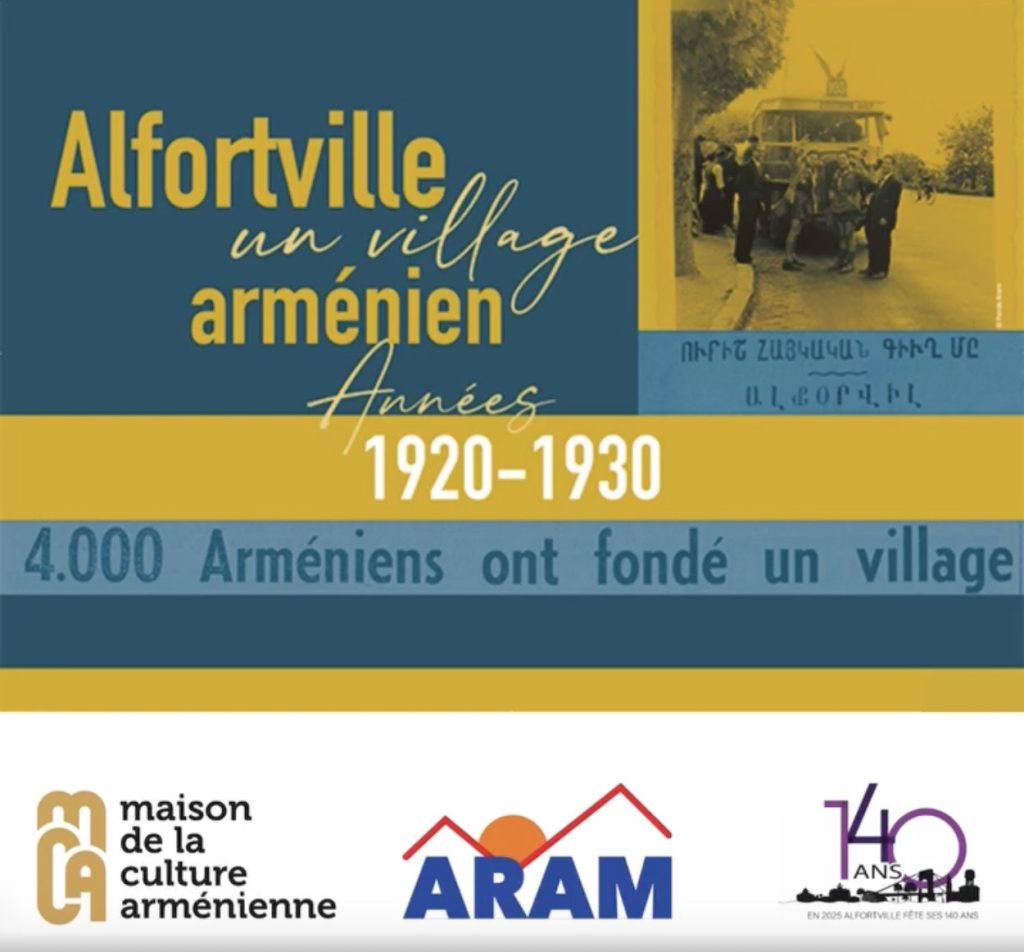

Sevan Ananian est le commissaire de l’exposition « Alfortville, un village arménien – années 1920-1930 », notamment présentée lors du Festiv’hay, le 29 juin, à Alfortville

***

« Nor Haratch » – Comment le projet de l’exposition « Alfortville, un village arménien – années 1920-1930 » est-il né ?

Sevan Ananian – Ce projet est né de notre volonté de raconter une histoire encore assez ignorée dans un grand nombre de ses dimensions et dont la mémoire collective n’a gardé finalement qu’un souvenir confus et lacunaire, souvent biaisé. En 2025, la commune d’Alfort-

ville célèbre les 140 ans de sa création, et la Municipalité nous a sollicité pour montrer comment les Arméniens ont participé à la construction de la ville. Nous nous sommes attelés à la tâche avec le souci de faire de l’histoire, c’est-à-dire en réunissant un grand nombre de sources très variées, et en en faisant une analyse critique, qui permette d’approcher au plus près de la réalité vécue à cette époque. C’est aussi avec la volonté d’apporter des éléments de compréhension et de mise en perspective du débat public actuel que nous avons entrepris ce travail, notamment sur les questions d’immigration et d’intégration.

L’exposition a été réalisée en partenariat par la Maison de la Culture Arménienne (MCA) d’Alfortville et l’Association pour la Recherche et l’Archivage de la Mémoire arménienne (ARAM), qui mène une activité de collecte, de sauvegarde et de valorisation des documents témoignant du passé des Arméniens de France depuis une trentaine d’années, à Marseille. Depuis deux ans, nous développons une antenne d’ARAM en région parisienne grâce aux moyens mis à disposition par la MCA d’Alfortville.

« NH » – Quelles sont les dates significatives de la constitution de la communauté arménienne d’Alfortville ?

S. A. – Si un premier Arménien est recensé à Alfortville avant-guerre, la communauté arménienne ne s’y forme véritablement qu’à partir de 1922-1923, comme pour la plupart des communautés arméniennes de France. Un deuxième Arménien vient s’installer en 1916, puis trois autres en 1917, qui travaillent dans les usines alfortvillaises du Bi-métal et des Papeteries de France. Au recensement de 1921, on compte une dizaine d’Arméniens isolés. C’est surtout après l’incendie de Smyrne et la naissance de la Turquie kémaliste qu’afflue en France une immigration arménienne massive et que des communautés se forment, et se fixent dans et autour des villes industrielles. Les quatre « pionniers » arrivés pendant la guerre avertissent l’Église arménienne Saint-Jean-Baptiste de Paris que leurs patrons alfortvillais recrutent. Des familles commencent ainsi à s’y installer, le plus souvent originaires des mêmes villes et villages, autour de Brousse, notamment celui de Tchenguiler. La communauté gonfle rapidement, 500 en 1926, 1800 en 1931, 2300 en 1936 d’après les listes de recensement. La presse parle elle de 3 à 4000 Arméniens à Alfortville.

Pour les autres dates significatives, on peut citer 1926 avec la création de la première association, l’Union de la Jeunesse Arménienne, ou encore 1930, pour la consécration de l’église apostolique arménienne Saint-Pierre et Saint-Paul, l’une des premières de France.

« NH » – Quelles évolutions ont été observées depuis ? Par rapport à d’autres communautés arméniennes et France ?

S. A. – Pour la période que nous avons étudiée, l’évolution la plus notable concerne les conditions de vie dans la partie sud de la ville dans laquelle les Arméniens se sont établis et que la presse, française comme arménienne, désigne comme un « village arménien ». D’abord logés dans des caves et des taudis, ils profitent du lotissement des terrains marécageux de l’Île Saint-Pierre puis du quartier Carnot pour acquérir des parcelles sur lesquelles ils construisent les premières maisons et immeubles, par un système d’entraide particulièrement efficace. Mais sans égouts, sans eau potable, sans électricité ni gaz et avec des rues non viabilisées, les conditions d’existence sont particulièrement rudes dans cette zone enclavée et largement délaissée. Les maladies s’y répandent et causent une forte mortalité, surtout infantile. Dans les années 1930, l’effort de la nouvelle municipalité communiste dirigée par Marcel Capron permet de développer et d’intégrer véritablement le quartier arménien au reste de la commune, même si les effets de la misère se font encore sentir.

Notre travail n’a pas porté sur les périodes postérieures à l’entre-deux-guerres, mais force est de constater que la communauté arménienne d’Alfort-

ville a grandi, s’est profondément intégrée et, même si elle donne des signes de fragilité, a su maintenir une vitalité et un dynamisme indéniables alors que depuis un siècle, de nombreuses autres communautés ont périclité ou se sont nettement affaiblies. Il faudrait mener une étude comparative systématique et sur le long terme pour en déterminer les causes. Comme d’autres, elle a pu compter sur de nouvelles arrivées, surtout à partir des années 1970, en provenance d’Arménie soviétique, de Turquie, d’Iran, de Syrie et du Liban, et plus récemment d’Arménie indépendante, pour se revitaliser et se renouveler. On peut supposer qu’outre le nombre de ses membres, la vigueur de ses structures associatives et la pérennité des liens qu’elle a tissés avec la population locale et avec la Municipalité depuis les années 1960 ont aussi beaucoup contribué à son maintien.

« NH » – Quels sont les repères d’intégration de cette communauté à la vie publique, politique, sociale et culturelle ?

S. A. – Dès 1935, mais surtout en 1946-1947, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d’Arméniens d’Alfortville font le choix du Nerkaght en Arménie soviétique. Difficile de connaître l’ampleur, par ailleurs, de ceux qui quittent Alfortville pour Paris ou d’autres villes de banlieue plus favorisées. Pour les autres, l’acquisition de la nationalité française signifie que le poids politique de la communauté compte désormais à l’échelle municipale. Il est significatif qu’une première élue d’origine arménienne figure dans la majorité municipale de Raoul Bleuze dans les années 1950. Avec l’élection du socialiste Joseph Franceschi en 1965, fortement soutenu par la section locale du parti dashnak, trois élus d’origine arménienne entrent au conseil municipal. On en compte 5 aujourd’hui et les liens de confiance noués avec la Municipalité restent un atout solide.

Si le Maire Joseph Franceschi faisait le constat que dans les années 1960, « les Arméniens ne se sentaient pas encore complètement chez eux à Alfortville », évoquant des formes de repli sur soi et de stigmatisation, il est très clair aujourd’hui que la communauté arménienne est reconnue comme une part importante de l’identité de la ville. La participation à la vie citoyenne, culturelle, sociale est active, notamment grâce à l’action d’un certain nombre d’associations. Et les élus alfortvillais, dans la continuité de leurs prédécesseurs, soutiennent volontiers les préoccupations de la communauté.

« NH » – Sur le plan économique, quelles sont ses grandes orientations professionnelles ? Observe-t-on une évolution dans le temps ?

S. A. – La première génération qui s’installe à Alfortville, comme dans toute la France, est d’abord largement ouvrière. En 1931, on compte 70 % de manœuvres, journalières et journaliers dans l’industrie. Dès la fin des années 1920, et de plus en plus à partir des années 1930, de nombreux Arméniens se dirigent vers des emplois indépendants, dans l’artisanat et le petit commerce, ainsi que dans la confection, qui devient une véritable activité communautaire jusqu’aux années 1980, à l’origine de certaines ascensions sociales notables.

Aujourd’hui, il est probable que l’on rencontre dans la communauté arménienne la même diversité de situations professionnelles que dans le reste de la population.

« NH » – Par rapport aux autres communautés, qu’est-ce qui la caractérise le plus ?

S. A. – La communauté arménienne d’Alfortville présente de fortes similitudes avec les autres. Par exemple, elle est devenue elle-même très diverse, avec l’arrivée d’Arméniens en provenance du Moyen-Orient et d’Arménie, qui n’ont pas tout à fait les mêmes repères socio-culturels, ni le même rapport à leur identité arménienne que ceux issus de la génération arrivée dans les années 1920. Dans la rue, dans le bus, on entend toujours régulièrement parler en arménien, surtout en arménien oriental.

Encore une fois, on peut juger que la communauté arménienne d’Alfortville est plus vivante que dans beaucoup d’autres localités, pour les raisons évoquées plus haut. Elle bénéficie d’un réseau associatif riche et dynamique, elle garde encore certains caractères villageois, avec ses lieux de sociabilité, ses commerces, bien que le quartier arménien soit de plus en plus diversifié et que les Arméniens n’y soient plus en majorité. C’est un effort de tous les jours et les défis à relever sont nombreux. ■