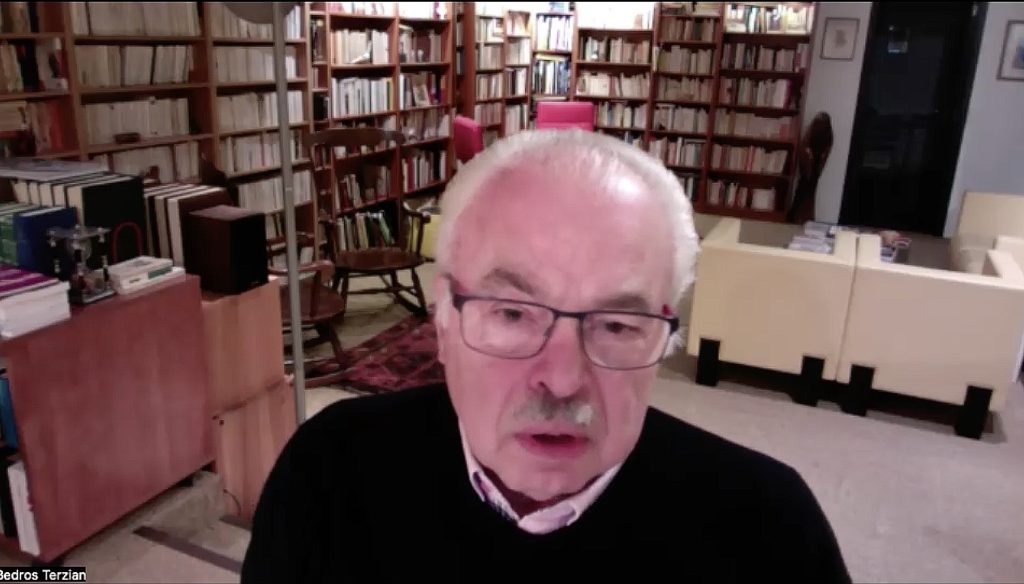

La levée de fonds annuelle Phonéthon du Fonds Arménien de France se tiendra du 20 au 23 novembre. À cette occasion, nous avons discuté avec son président, Bedros Terzian, des problèmes et des besoins auxquels l’Arménie et la diaspora arménienne font face, ainsi que des efforts déployés par le Fonds pour les résoudre.

« Nor Haratch » – Le Phonéthon va bientôt commencer ; c’est une bonne occasion de comprendre les domaines de votre activité et l’ampleur du travail que vous accomplissez. Depuis l’indépendance, au fil des années, le Fonds a étendu et développé ses activités, s’adaptant aux nouvelles conditions suite à la perte de l’Artsakh. Quels sont aujourd’hui les principaux axes de l’activité du Fonds ?

Bedros Terzian – Comme vous l’avez mentionné, au fil du temps, nous avons essayé de nous adapter aux exigences du terrain. Par exemple, lorsque le Fonds a été créé en mars 1992, soit six mois après l’indépendance de l’Arménie, les défis du pays à cette époque étaient doubles : d’abord la restauration des dommages causés par le tremblement de terre de 1988 dans la zone sinistrée, et deuxièmement le redressement face à l’effondrement de l’économie soviétique, qui avait grandement affecté l’Arménie. L’économie était dans un état de désintégration totale ; c’étaient les principales exigences. Déjà un an plus tard, une troisième exigence s’est ajoutée, lorsque la Turquie et l’Azerbaïdjan ont fermé les frontières, le gazoduc était constamment saboté en Géorgie, les routes qui reliaient l’Arménie à la Russie étaient constamment soumises à des actes de sabotage, et le pays était donc dans une situation d’étouffement total. Ensuite, un quatrième besoin colossal est venu s’ajouter : lorsque le cessez-le-feu fut proclamé dans la guerre du Karabakh en 1994, il fallut reconstruire le Karabakh, qui était dans un état terrible. C’est ainsi que nous avons essayé de répondre aux exigences de chaque période, dans les limites de nos possibilités. Au début, oui, la restauration de la zone sinistrée était la principale priorité. Ensuite, lorsque les frontières ont été fermées et que l’approvisionnement en gaz et la liaison ferroviaire, etc., ont été interrompus, nous avons lancé le programme « Hiver », fin 1993 – début 1994, afin de collecter très rapidement des fonds et d’essayer d’acheminer en Arménie, via l’Iran, ce qu’il n’était plus possible d’acheminer par la Géorgie. Il a fallu alors renforcer la liaison de l’Arménie avec l’Iran, principalement par la construction de routes. Après cela, lorsque le cessez-le-feu du Karabakh fut proclamé, une assemblée fut immédiatement réunie, et un mandat clair nous fut donné : nous devions construire des infrastructures inexistantes, principalement des routes, des écoles, des hôpitaux, des gazoducs, des systèmes d’approvisionnement en eau. Jusqu’à la guerre de 2020, le Fonds a intégralement rempli les obligations qui lui étaient assignées concernant le Karabakh. C’est-à-dire, la construction de plus de 350 km de routes, la construction de dizaines d’écoles, l’approvisionnement en eau de dizaines de villages, etc., etc. Il n’y a pas un village au Karabakh qui ne soit pas devenu l’objet de l’attention du Fonds. Malheureusement, nous avons perdu tout cela avec la chute du Karabakh. Par conséquent, notre priorité a changé : la principale priorité que nous avons maintenant est le soutien aux villages frontaliers, principalement dans trois régions :

le Syunik (qui n’était pas frontalier auparavant, mais l’est devenu), le Gegharkounik (dont une partie n’était pas frontalière, mais l’est devenue) et le Tavush (qui était frontalier dès le premier jour). Dans le Tavush, où nous avions commencé à travailler depuis 2009, nous avons mis en œuvre un programme rural colossal grâce au soutien du département français des Hauts-de-Seine. À cette époque, Patrick Devedjian en était le président, aujourd’hui c’est Georges Siffredi, et je peux dire que les Hauts-de-Seine sont restés fidèles à leurs engagements, l’aide a continué telle qu’elle était, et nous leur en sommes profondément reconnaissants. Heureusement, le programme du Tavush nous avait déjà introduits dans le domaine de l’agriculture, et nous avions une assez grande expérience : nous y avions distribué des milliers de plants d’arbres fruitiers, des millions de pousses pour les potagers, créé sept coopératives, une très grande ferme moderne où, en plus de la production laitière, nous avions établi la production de fromage. Il y avait aussi une école professionnelle à Idjevan, qui porte aujourd’hui le nom de Patrick Devedjian. Toute cette expérience accumulée dans le Tavush nous a permis d’entamer très rapidement des travaux dans le Syunik en 2021, et aujourd’hui, nous y avons également accompli un travail colossal. Il n’y a aucun des 127 villages du Syunik où nous n’avons pas réalisé de travail. Aujourd’hui, nous menons des activités dans un total de 281 villages frontaliers. Après les guerres de 2020 et 2023, s’est ajouté le problème des Arméniens de l’Artsakh qui ont trouvé refuge en Arménie. Nous travaillons également dans cette direction. Après nos recherches initiales, nous avons décidé de choisir une voie très intéressante : restaurer les logements vacants des villages (dont les habitants ont émigré) afin que les Arméniens de l’Artsakh puissent les acheter, grâce aussi aux aides que l’État arménien leur a fournies. Nous rénovons intégralement ces maisons en deux mois et équipons les parcelles adjacentes de moyens de travail : plants, serres, outils agricoles, afin que les Arméniens de l’Artsakh aient non seulement un logement, mais aussi des moyens de travail. Déjà 70 familles ont été réinstallées de cette manière, et ce travail se poursuit. Le dernier programme est celui de la rénovation du plus grand canal d’irrigation du Syunik (35 km). Il a été construit dans les années 1970 et avait cessé de fonctionner ces dernières années car il était dégradé. Nous réalisons ce programme en collaboration avec l’un des programmes des Nations Unies, et nous avons également le soutien du gouvernement français. Nous espérons achever la rénovation complète du canal en 2027, grâce à quoi la surface irriguée du Syunik augmentera de 7 % (environ 2 800 hectares). Plus de 4 500 familles bénéficieront de ce programme, qui aura un impact très important sur l’agriculture du Syunik et sur l’agriculture arménienne en général.

« NH » – Le gouvernement de la République d’Arménie augmente d’année en année le budget annuel et met en œuvre de nombreux programmes. Comment se déroule la répartition de la mise en œuvre des programmes, ou peut-être serait-il plus juste de dire, la coopération entre vous et le gouvernement ? Comment choisissez-vous vos programmes, comment décidez-vous dans quel secteur ou domaine investir davantage ? Et comment s’effectue la répartition interne entre les nombreuses sections du Fonds ?

B. T. – Les conditions du gouvernement arménien ont beaucoup évolué ces dernières années, et nous en tenons compte dans notre activité. Pour vous donner une idée, 7 milliards d’euros de recettes sont prévus pour le budget de l’État arménien en 2026, alors qu’il n’y avait que 2 milliards il y a 10 ans. Évidemment, grâce à l’augmentation de ces recettes, les investissements du gouvernement arménien ont également augmenté dans de nombreux domaines, principalement dans la construction de routes et la construction d’écoles, deux domaines où nous étions très actifs. Par conséquent, l’État arménien n’a plus besoin du Fonds dans les domaines susmentionnés. Nous avons donc pris en charge une activité plus spécialisée. Par exemple, tandis que le gouvernement construit des écoles classiques, nous construisons des jardins d’enfants et des écoles professionnelles. Il y a ici une répartition des rôles entre le gouvernement et nous. Prenons le domaine de l’eau. Nous réalisons déjà des programmes dont une partie est soit parrainée par le gouvernement, soit il participe à notre parrainage. Récemment, dans le village frontalier de Vaghatour, situé au nord du Syunik, il y avait une pénurie d’eau. Le gouvernement a pris en charge l’approvisionnement en eau jusqu’à l’entrée du village, nous avons pris en charge la distribution à l’intérieur du village. C’est-à-dire que chaque maison est relayée désormais au réseau que nous avons construit et reçoit de l’eau grâce à ce réseau. C’est ainsi que nous coopérons les uns avec les autres, et c’est bien sûr la seule manière pour que les activités soient productives. Nous sommes plus proches des villageois, alors qu’il est difficile pour l’État, qui met en œuvre de grands projets, d’approcher les villageois. Nous avons des gens actifs qui travaillent sur place, qui sont proches des villageois. Par exemple, nos employés sont des habitants du Syunik, par conséquent ils connaissent les conditions du Syunik village par village. Il nous est donc plus facile d’être informés des besoins des villageois et d’y répondre. Un autre exemple : nous avons distribué un grand nombre de ruches l’année dernière, parallèlement, nous avons organisé des cours de formation village par village, nous avons enseigné comment s’occuper des abeilles, produire du miel, quoi faire en cas de maladies avancées. C’est difficile à faire pour le gouvernement, car il faut travailler directement, de près. En un mot, c’est la différence entre la macroéconomie et la microéconomie. Nous pouvons travailler avec la microéconomie, tandis que les projets macroéconomiques sont plus avantageux pour le gouvernement. De même, lorsque nous distribuons des plants d’arbres fruitiers, nous suivons de près. Des spécialistes viennent de France, et nous organisons également des cours là-bas, afin que ces plants soient cultivés selon des méthodes modernes, etc. Je note que la production de fruits a déjà augmenté grâce à notre travail de longue date dans le Tavush et le Syunik. Par conséquent, nous aidons maintenant les villageois à créer des coopératives de vente, c’est-à-dire qu’ils mettent en commun leurs productions et entrent sur le marché avec une position plus forte, plutôt que de rester sous le poids des intermédiaires. Il y a aussi le travail des fruits secs. Nous essayons de créer des conditions appropriées pour le villageois afin qu’il puisse entrer sur le marché au moment opportun et qu’il ne soit pas obligé de vendre sa production à n’importe quel prix. Nous avons donc atteint une nouvelle étape. Jusqu’à présent, ce n’était que la distribution de plants ou de semences, maintenant nous aidons les villageois à se rassembler et à s’occuper de la vente de leur production. C’est ainsi que se déroule la répartition entre le gouvernement et nous.

« NH » – Naturellement, tout cela est également lié aux moyens financiers. Si les moyens financiers du Fonds le permettaient, y a-t-il d’autres domaines dans lesquels il souhaiterait s’impliquer davantage ?

B. T. – Oui, nous le souhaiterions beaucoup, il y a de très grands besoins dans les villages, mais comme vous l’avez dit, malheureusement les conditions financières ne le permettent pas actuellement. Il y a un besoin colossal en eau. Au cours des deux dernières années, nous avons acheminé l’eau à 13 villages. Plus récemment encore, grâce à la Fondation Boghossian, nous avons pu fournir de l’eau au village de Nrnatzor. Si nous avions de plus grandes possibilités, nous pourrions d’abord être plus rapidement utiles aux villageois, à de plus grandes échelles, car les besoins sont très, très grands. Aujourd’hui, selon les derniers calculs, le niveau de pauvreté en Arménie est estimé à 22 %, c’est-à-dire que 22 % de la population est considérée comme pauvre. Mais c’est une moyenne générale. Si nous prenons le cas des villages, l’indicateur de pauvreté y est supérieur à 40 %. Si quelqu’un visite Erevan et reste seulement là, il reviendra et pensera que l’Arménie est un pays similaire à certains pays européens, comme la Bulgarie, l’Albanie, etc., mais ce n’est pas le cas. Si quelqu’un sort d’Erevan et entre dans les villages, il se rendra compte à quel point la situation des villageois est misérable, des villageois avec lesquels nous sommes en contact quotidien. Je me rends dans les villages plusieurs fois par an et je peux parler avec des exemples. Même aujourd’hui dans le Syunik, il y a des maisons qui n’ont pas de plancher. Il y a des villageois vivant dans des conditions si misérables ; les gens ne le savent pas. Le village est le plus important aujourd’hui. C’est le village qui est à la frontière, Erevan n’est pas à la frontière. Si nous avions les moyens de terminer plus rapidement les programmes des villages, nous aimerions aussi beaucoup travailler dans le domaine des nouvelles technologies. Nous faisons ce que nous pouvons faire, mais comparé aux besoins, malheureusement ce que nous faisons est loin de correspondre aux besoins, car il nous reste beaucoup de travail à faire dans les villages.

« NH » – Cela fait déjà 33 ans, que vous êtes président du Fonds Arménien de France, depuis le premier jour de sa création. Le Fonds est unique en son genre, il se concentre sur l’humanitaire et le bien-être de la population, loin de toute orientation politique. Quelle évolution essentielle avez-vous observée dans votre activité au cours de toutes ces années et comment la population locale perçoit-elle le travail du Fonds ? Y a-t-il un nouveau mode opératoire, un changement dans la perception de l’aide humanitaire ?

B. T. – D’abord je tiens à rectifier, 32 ans, et non 33, car le Fonds a été créé en France en 1993, avec un an de retard par rapport à l’Arménie. Comme vous l’avez mentionné, le principe le plus important auquel nous sommes restés fidèles et que nous devons maintenir, c’est notre caractère apolitique. C’est une nécessité pour rester pan-arménien, car nous sommes une structure pan-arménienne. L’ensemble de la diaspora arménienne est impliquée dans le Conseil des gouverneurs pan-arménien du Fonds Arménien : c’est-à-dire l’État arménien (avec son président, son premier ministre, le président de l’Assemblée nationale, le ministre des Affaires étrangères, etc.), il y a les Églises (Etchmiadzine, Antélias, Apostolique Arménienne, Catholique, Évangélique), il y a les partis historiques (Dachnaktsoutioun, Hentchakian et Ramgavar), il y a les grandes organisations comme l’UGAB, la Croix Bleue… et des personnes indépendantes comme moi… Afin de maintenir cette structure pan-arménienne, et pour que nous puissions travailler avec la confiance de tous, et non de courants spécifiques, nous devons rester toujours et toujours apolitiques. C’est grâce à cela que nous sommes debout aujourd’hui, malgré tous les bouleversements que l’Arménie a traversés depuis l’indépendance et qu’elle traverse encore aujourd’hui. Le Fonds est en dehors de tout cela, c’est un organisme pan-arménien, humanitaire et apolitique. La deuxième condition qui explique notre succès, si succès il est permis de dire, c’est notre transparence. Dès la création du Fonds, et dès le premier jour, des conditions de contrôle extrêmement strictes ont été établies : audit interne, audit externe, audit de construction, audit financier. Il y a cinq types d’audit dans notre organisation. Vous ne trouverez pas cela ailleurs, il y a très peu d’organisations, même dans les pays occidentaux, qui ont des moyens de contrôle aussi stricts. Et nous devions le faire, car comme vous le savez, la corruption est omniprésente dans les pays post-soviétiques, et l’Arménie ne faisait pas exception. La culture de l’usurpation est un art qui nous vient des périodes soviétiques. Il est donc nécessaire pour nous de montrer à nos donateurs que leur argent atteint son objectif. Chaque euro atteint son objectif, c’est très, très important. Et c’est grâce à cela que nous travaillons depuis plus de trois décennies, je peux

le dire la main sur le cœur, sans gaspillage d’un seul euro. Au cours de ces trois décennies, nous n’avons eu à déplorer que de faux problèmes. L’un d’eux est l’affaire Ara Vardanian, qui a été lancée en 2018. Le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas d’abus dans ce dossier, malgré le fait que la controverse ait pris un grand caractère de scandale. Le Fonds n’a pas perdu un seul euro dans cette affaire. Le deuxième « problème » soulevé concerne les fonds transférés à l’État après la guerre. Il s’agit d’une question purement politique : l’État arménien avait sollicité le soutien de la population par l’intermédiaire du Fonds Arménien. Dès lors, il était de notre devoir de faire parvenir les sommes collectées au gouvernement. Ce n’était pas un scandale, mais notre responsabilité. Et aujourd’hui, je peux dire que nous travaillons depuis trois décennies sans perdre un seul euro. C’est ce qui explique la fidélité des gens. Autrement, les gens partent. Ce qui est très important lorsque nous parlons de transparence, ce n’est pas seulement la reddition de comptes, mais aussi le fait qu’ils voient que les programmes que nous réalisons sont utiles à la population. C’est pourquoi nous donnons des informations tous les jours sur nos activités (travaux liés à l’approvisionnement en eau, plants d’arbres fruitiers, construction d’écoles, cours de formation, apiculture, énergie solaire, etc.) sur notre page Facebook, Instagram, etc., où nous avons 30 000 followers. Et bien sûr, nous avons notre journal trimestriel et, grâce à vous et à d’autres médias, nous essayons d’informer les gens. C’est ce qui explique pourquoi nous avons aujourd’hui plus de 20 000 familles donatrices. Si vous multipliez cela par 4-5, cela fait 80 000-100 000 personnes. Bien sûr, ces

20 000 ne participent pas chaque année, mais chaque année, nous avons 10-12 000 familles qui participent à nos phonéthons, nous avons des milliers de familles qui donnent de l’argent chaque mois. L’explication de tout cela est double : un, la transparence, et deux, des programmes utiles.

« NH » – Au niveau gouvernemental, régional et privé, le Fonds Arménien de France est un moteur de développement des relations stratégiques entre la France et l’Arménie. Comment a-t-il réussi à devenir un maillon sérieux du dialogue ? Et quelles perspectives de développement a-t-il encore ?

B. T. – Oui, c’est juste, c’est vraiment une grande joie que nous jouissions de la confiance du gouvernement français, comme de la confiance de tous les gouvernements arméniens, depuis l’indépendance. L’explication est que l’ambassade de France en Arménie suit de près toutes ces coopérations qui ont lieu entre la France et l’Arménie, qu’elles impliquent des organisations françaises ou arméniennes. L’ambassadeur de France, Olivier Decottignies – avec qui nous sommes en contact constant et avons eu une rencontre récemment – nous a dit : « Votre travail correspond entièrement à la stratégie de l’Arménie et de la France » ; ce sont ses mots. Par exemple, selon l’ambassadeur, le développement des villages est la plus grande priorité pour les gouvernements français et arménien, ainsi que le renforcement des infrastructures, etc. Nous espérons que cela se poursuivra. Aujourd’hui, un grand nombre de collectivités françaises, de départements, de régions, de villes, financent nos programmes, participent à ces programmes, et non seulement des régions françaises où résident des Arméniens, mais aussi celles où il n’y a pas d’Arméniens, car elles sont liées à l’Arménie et voient qu’il y a des programmes utiles, et elles y participent, en particulier les programmes liés à l’eau, qui rencontrent un très grand accueil. J’espère qu’ils se poursuivront. Bien sûr, je ne peux pas dire que notre organisation soit la seule organisation arménienne à jouir de la confiance du gouvernement français en Arménie. Il y a d’autres organisations arméniennes, ce qui est satisfaisant. Mais il est vrai que dans notre cas, cela est une réalité. Pour vous donner un exemple : je parlais il y a peu du canal d’irrigation du Syunik. Lorsqu’il a fallu commencer la rénovation de la première section (8,5 km), le gouvernement français a directement participé au programme. Par l’intermédiaire du Programme alimentaire mondial de l’ONU, le ministère des Affaires étrangères français a fourni 600 000 euros. Début juillet, l’ambassadeur de France a été personnellement présent au début des travaux du canal. C’est une grande joie, et comme je l’ai dit, nous espérons que cela continuera ainsi, car il y a de très grandes opportunités sur le terrain de travail.

« NH » – Votre activité s’étend également à la diaspora, notamment en aidant les écoles, ainsi que diverses communautés touchées par des facteurs politiques ou guerriers. Y a-t-il des opportunités, des occasions ou un désir de développer cette activité ?

B. T. – Depuis 1995, nous aidons au développement des écoles franco-arméniennes. Une limite de 15 % est fixée pour les dépenses de fonctionnement de toutes les sections du Fonds Arménien. Nous avons abaissé cette limite à 10 %, car nous avons un grand nombre de volontaires qui travaillent bénévolement. Nous allouons les 5 % ainsi économisés au développement des écoles. Les gens croient que le Fonds ne travaille qu’en Arménie, ce qui est faux. Le Fonds apporte son soutien aux communautés en situation de crise. Par exemple, il a alloué à ce jour plus de 3,5 millions de dollars aux communautés arméniennes de Syrie et du Liban. Près de la moitié de cette somme provient du Fonds Arménien de France. Nous nous réjouissons d’avoir de telles possibilités et nous allons continuer, mais je rappelle que c’est grâce à nos volontaires qui travaillent bénévolement que nous économisons cet argent et que nous parvenons à être utiles aux écoles et aux communautés en crise.

Entretien réalisé

par Jiraïr Tcholakian ■

Lien de la vidéo (en arménien) : https://youtu.be/c6rHGRzEovY