Maxime Yevadian est historien, arménologue, spécialiste de la christianisation de l’Arménie et des circulations sur les routes de la Soie. Il est également président de Sources d’Arménie, structure reconnue pour ses éditions sur l’Arménie et le Moyen-Orient.

Il nous a accordé cette interview, cette fois en tant que commissaire d’une exposition qui sera inaugurée le 5 décembre prochain au musée de Notre-Dame de la Garde à Marseille : « Trésors arméniens d’une culture en mouvement 1512-1828 », en présence du cardinal Aveline et du catholicos Karékine II.

« NH » – À l’heure actuelle, politiquement et culturellement, l’Arménie et les Arméniens vivent des moments difficiles. Pourquoi avoir organisé cette exposition sur la culture arménienne précisément en ce moment ?

Maxime Yevadian – Dans les moments de crise, il est bon de se rappeler les autres périodes difficiles et surtout quels furent les moyens d’en sortir. De plus lorsque le principe de cette exposition a été décidé, les relations entre l’Église et l’État étaient moins problématiques, c’est sans doute la raison qui nous a permis d’obtenir les préfaces à la fois du Président de la République d’Arménie et du Catholicos.

De plus, la chronologie que nous avons retenue, sur la base des pièces exposées, témoigne d’un processus absolument essentiel pour la culture arménienne qui consiste en la modernisation de cette société arménienne. La modernisation des idées, des savoirs et des savoir-faire par enrichissements successifs de cette culture arménienne.

Ainsi, en 1510-1512, au début de notre période, le point de référence était situé dans le passé, il s’agit de la période cilicienne (1198-1375), cela se voit de plusieurs manières. Par exemple, les éditeurs de plusieurs des ouvrages exposés, pour signifier qu’ils se sont appuyés sur des documents fiables précisent qu’ils ont utilisé des manuscrits de l’époque du royaume arménien de Cilicie.

La fin de notre période correspond à la création en 1828 de la province russe, appelée la « province arménienne », sur le plateau arménien, dans la plaine de l’Ararat. À cette époque-là, la société arménienne est une des sociétés les plus modernes, les plus émancipées de tout le Moyen-Orient, elle a un accès réels aux progrès européens dans la plupart des domaines. Il est important de comprendre que cette modernisation est le fait des élites arméniennes qui, par elles-mêmes, ont su et ont pu porter ce processus qui a fait de la société arménienne une société en avance par rapport à toutes les autres du Moyen-Orient contemporain.

Et le fait que ce processus ait été porté par ses propres élites et non sous l’influence des puissances étrangères peut être interprété aujourd’hui d’un point de vue politique.

« NH » – Pour être plus précis, quelle est la particularité historique de cette période ?

M. Y. – Cette période voit se développer deux processus conjoints fondamentaux pour la pérennisation de la culture arménienne menacée, puisqu’après la chute du royaume de Cilicie en 1375, la situation des Arméniens devient partout précaire. La Cilicie elle-même est ravagée par les Mamlouks et par des tribus touraniennes d’une grande agressivité envers les chrétiens. Après l’islamisation et la chute des Mongols, le plateau arménien est livré aux exactions des tribus touraniennes déjà installées sur place (notamment les Moutons blancs ou les Moutons noirs) ; puis des Timourides qui, venant d’Asie centrale, ont progressé jusqu’au plateau arménien. Les Timourides, musulmans rigoristes, vont littéralement massacrer des masses de chrétiens en l’Asie centrale. Du fait de la conquête timouride, tout le christianisme de langue syriaque et araméenne qui existait en Asie centrale a quasiment disparu dans la seconde partie du XIVe siècle, après avoir été affaibli par plusieurs épidémies. Cette période est un âge noir, une grande rupture. Et sur ces cendres, à un moment où, n’ayons pas peur de la réalité, le peuple arménien aurait pu disparaître, à un moment où l’anarchie qui régnait sur le plateau arménien était telle que les Ottomans ont pu s’imposer en 1515 dans ce contexte d’anarchie perpétuelle. Les décennies qui précèdent le début de notre période comptent donc parmi les plus tragiques de l’histoire du peuple arménien.

Le début de notre période est caractérisé d’une part, par la fin des derniers éléments de souveraineté de l’époque cilicienne, car la dernière à avoir porté le titre de “reine d’Arménie” Caterina Cornaro (1472-1489), souveraine de Chypre, a abdiqué en faveur du Sénat vénitien. Jusqu’à la fin de sa vie (1510), à Venise, elle a eu autour d’elle une cour en partie composée d’Arméniens.

Un an après, en 1511-1512, paraît le premier ouvrage, l’Ourbatarirk, ou Livre du Vendredi, imprimé à Venise par un marchand, Hakob, et l’année suivante, 1512-1513, il y a imprimé un deuxième volume dont on présente un folio dans l’exposition.

Dans les premières vitrines, nous présentons une pièce extraordinairement bien conservée de Caterina Cornaro, où l’on lit bien son titre de reine de Chypre, d’Arménie et de Jérusalem. Et à côté, le visiteur découvre folios du deuxième livre imprimé arménien qui fait entrer la culture arménienne dans une nouvelle ère, l’ère de l’imprimerie. Cette innovation va permettre de multiplier les exemplaires, d’abord de livres liturgiques, du fait de la volonté de reconstituer les collections des églises et des monastères, collections disparues à cause des pillages et des destructions des musulmans. Ainsi, rien qu’à Venise, les Arméniens vont fonder pas moins de six maisons d’édition au XVIe et XVIIe siècles.

Durant notre période, des milliers d’ouvrages vont être publiés. Nous présentons un certain nombre d’éditions absolument extraordinaires. Pour comprendre l’importance de ce phénomène, je rappelle que l’arménien est la dixième langue à avoir été imprimée avec son alphabet, et que toutes les langues qui ont précédé, à part les langues sacrées (latin, grec et hébreu) sont celles des plus grandes puissances du monde européen, savoir l’allemand, l’italien, le français, le flamand, l’espagnol, ou l’anglais. Et au milieu des langues dominantes de cette époque, on trouve une langue atypique, publiée par ses propres locuteurs : l’arménien.

Il est donc vraiment intéressant de pouvoir montrer quelques grandes éditions de cette époque comme la première édition de la Bible complète publiée à Amsterdam par Oskan d’Erevan, en 1666, ainsi que la très belle édition de Mekhitar de Sébaste (1733). Sera exposé également son grand dictionnaire (1749), une œuvre majeure, car elle constitue l’un des premiers corpus raisonnés d’une langue moderne. Mekhitar et ses disciples sont venus à bout de cette énorme tâcheen quelques années, alors que, par exemple, pour le français, l’Académie française a dû y travailler pendant près de 60 ans pour arriver à un résultat comparable. Le corpus raisonné de la langue arménienne étant, de plus, publié avant celui de l’allemand (1755), ou de l’anglais (1774), on peut affirmer que ce dictionnaire est une œuvre considérable.

Nous exposons également l’édition des Psaumes de David (1686) publié par Nahapet d’Agoulis, avec sur chaque page, d’un côté, les psaumes en grabar, l’arménien classique, et de l’autre les commentaires en langue du peuple, l’arménien moderne occidental. Cet ouvrage est donc remarquable en tant que point de rupture intellectuel pour les Arméniens, parce qu’écrire dans une langue qui n’était pas la langue classique, sacrée, était alors inconcevable. De nombreuses autres éditions importantes seront également exposées. Donc le premier grand mouvement de cette période est l’édition. Les Arméniens vont largement et profondément s’emparer de cette formidable innovation.

Le deuxième grand mouvement, est lié à la déportation des Arméniens de Djoulfa et de la partie occidentale de l’Empire safavide par Chah Abbas Ier durant l’hiver 1603-1604. Sur les 300 000 âmes forcés de quitter leurs foyers en 3 jours en novembre 1603, un tier est mort à route, une partie des autres ont eu un destin extraordinaire. Un groupe assez important va s’installer à Ispahan puis y fonder un faubourg arménien, la Nouvelle Djoulfa, en référence à l’ancienne Djoulfa, située sur les bords de l’Araxe dans le Nakhitchevan. Ces marchands, déjà fameux en Orient à l’époque de l’ancienne Djoulfa, vont recevoir le monopole de la vente des soies grège (brutes) de l’Iran safavide et créer un réseau international de grand commerce, c’est-à-dire que des caravanes vont transporter des balles d’Iran vers Venise, Livourne, Marseille, puis vers la Russie. Ces négociants vont jouer un rôle extraordinaire en raison de leurs moyens considérables. À leur négoce initial, ils vont ajouter les diamants et autres pierres précieuses, le corail, puis la soie chinoise et le café. Certaines familles vont constituer tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles, en tout cas jusque dans la première partie du XVIIIe siècle, un formidable réseau commerçant, puisqu’un certain nombre de ces familles va accumuler des fortunes en numéraire, c’est-à-dire un argent comptant, parmi les plus importantes du XVIIe siècle.

Une partie de ces fortunes va être utilisée pour soutenir des prélats et financer les éditions dont j’ai parlé. On observe une espèce d’union sacrée, parfois au sein des mêmes familles, un frère étant marchand et l’autre prélat, parfois même évêque ; c’est le cas par exemple des Vanandetsi à Amsterdam. Ils vont travailler ensemble pour fonder une maison d’édition et imprimer à la fois des ouvrages sacrés et profanes, littérature ou savoirs. Ainsi, l’Histoire d’Arménie de Moïse de Khorène est imprimée dès 1695 et l’exposition permettra de voir la première traduction (latine) de cette œuvre à Londres en 1736. Cette édition va faire entrer cette œuvre majeure de la littérature arménienne dans les cercles intellectuels européens. Puis, toutes sortes d’ouvrages, des monographie imposantes aux livrets et même des cartes sur tous les sujets, y compris scientifiques, vont être publiés. Par exemple, les cartes des quatre continents gravées par le père mekitariste Eghia Éntazian. Elles témoignent d’une modernisation spectaculaire de la cartographie arménienne. En effet, on passe en quelques décennies des cartes médiévales en « TO » qui sont rondes, divisées en trois continents et avec Jérusalem au centre, à des cartes de quatre continents alors connus, selon la projection Mercator et utilisant les connaissances les plus modernes de la cartographie néerlandaise.

Le jeu complet des quatre cartes va être exposé, je crois, pour la première fois. Nous les avons fait reproduire sur des panneaux de plus de 2 mètres de long pour que les visiteurs puissent en examiner le détail et constater leur finesse et précision qui sont impressionnantes.

« NH » – Comment expliquer que cette éclosion culturelle, cette riche culture ait pu se développer sur une période assez longue de trois siècles sans le soutien d’un royaume ou d’un quelconque autre pouvoir politique ?

M. Y. – Ce phénomène est largement dû à l’Église. Rappelons que les élites civiles et militaires de Grande-Arménie ont été massacrées ou forcées à l’exil et que le même processus s’est reproduit à la chute du royaume arménien de Cilicie, illustré par l’emprisonnement puis la fuite du dernier roi, Léon V de Lusignan. Privé de cadres civils, le peuple arménien a été réduit à une communauté religieuse par les Ottomans. L’Église a donc joué un rôle décisif durant toute cette époque, et c’est pourquoi trois sections de l’exposition témoignent des efforts des grands ecclésiastiques, notamment des Patriarches de Constantinople et des Catholicos pour unir tous les Arméniens autour de l’Église afin d’éviter leur conversion, notamment à l’Islam, et ce, aussi loin qu’ils vivent (Russie, Inde, Chine, France ou Italie).

C’est la raison pour laquelle les bulles pontificales (Kontak), et les éditions résultent de la volonté de ces prélats.

Ainsi, même en l’absence d’État, la préservation de la langue et l’identité arméniennes, ont été possibles. L’union sacrée entre des prélats extraordinaires et de riches marchands visionnaires ont permis à cette culture de survivre, de se développer et de se moderniser.

« NH » – Si ces marchands avaient une « vision » comme vous dites, peut-on avancer que le pouvoir financier finalement soutient cet élan et remplace le pouvoir politique ?

M. Y. – Tous les marchands n’étaient pas des gens exceptionnels. Certains se sont contentés de s’occuper de leurs affaires, mais d’autres ont joué un rôle véritablement politique. Juste deux exemples, des négociants de la Nouvelle-Djoulfa a négocié avec le tsar de Russie un accord commercial en 1667. Ainsi, un petit village peuplé de négociants arméniens, pouvait, en son nom propre, négocier un accord commercial qui est quasiment un accord de droit international avec une des plus grandes puissances européennes du XVIIe siècle : l’Empire de Russie.

Un autre, khodja Panos, a négocié en 1688 avec la compagnie anglaise des Indes un accord sur les exportations et sur la gestion du commerce dans un certain nombre de villes en Inde. D’un côté, le marchand arménien, qui dit représenter la nation arménienne, de l’autre la compagnie britannique des Indes qui représente l’État anglais.

Ces marchands ont donc joué un rôle très important et un certain nombre d’entre eux ont été très cultivés puisque pour leur temps, je rappelle que l’un d’entre eux à la fin du siècle, Chahamir Chahamirian, avant même que n’éclate la Révolution française, va concevoir un projet de constitution pour la future république d’Arménie. Ce négociant et son fils se sont inscrits dans le mouvement de conception des constitutions dans la seconde partie du XVIIIe siècle en Occident. Ils ont pensé un système politique qui n’est plus la royauté médiévale et s’inspire de l’évolution intellectuelle du XVIIIe siècle, pour un État arménien qui serait une république parlementaire. Le texte de cette constitution a été publié à Madras dans les années 1780.

Une autre illustration de ce mouvement de modernisation, à Madras toujours, quelques années après, va être la publication du premier périodique arménien, l’Azdarar (le Moniteur) qui, en 18 livraisons, va faire évoluer la nature même de l’écrit si important dans la culture arménienne. En effet, depuis le début du Moyen-Âge, le livre, le manuscrit, est précieux, sacré. Il doit être présent au moment de la seconde venue de Jésus-Christ, et il a évolué en quelque chose de périssable, qui donne des nouvelles quotidiennes et très pratiques. Dans l’Azdarar, vous avez les jours d’arrivée des bateaux, des nouvelles du monde et des nouvelles simplement de la rue arménienne où se trouvaient l’église et l’imprimerie à Madras. Donc on est vraiment dans une vision complètement différente du statut de l’écrit, qui annonce de nouveaux genres littéraires comme le roman.

Un dernier exemple, l’évolution vers l’arménien vernaculaire se trouve dès la fin du XVIIe siècle dans les commentaires en marge du texte sacré des Psaumes qui ne soient pas en arménien classique, mais dans la langue accessible à tous, il y avait sans doute une vraie transgression dans l’initiative de Nahapet d’Agoulis et d’Yovhannēs de Constantinople, ou bien la volonté de répondre à un besoin.

« NH » – La rivalité entre les grands empires a-t-elle aussi facilité cette éclosion culturelle ?

M. Y. – Les guerres permanentes sur le plateau arménien ont été un réel problème et c’est parce que la région était dominée par des États, notamment l’Empire ottoman, qui ne voulaient pas se développer culturellement, ou laisser se développer les minorités, qu’il a fallu s’éloigner, d’abord dans les villes, les ports européens ou indiens, puis à Constantinople ; seul moyen de développer des imprimeries, des écoles et un milieu intellectuel de haut niveau. Ce n’est qu’à partir du début du XVIIIe siècle que les Ottomans ont toléré les éditions arméniennes, probablement car, à leurs yeux, elles entretenaient l’hostilité entre les missions catholiques et l’Église apostolique arménienne. Il en va de même pour les Safavides de l’Empire perse. Ils ont été les plus tolérants, mais dès qu’ils sont tombés (1736), Nader Chah, puis des Qadjars ont multiplié les persécutions contre les chrétiens à tel point que tous ceux qui le peuvent s’exilent une deuxième fois vers les grandes villes de l’Inde, notamment Bombay, Madras (aujourd’hui Chennai) et Calcutta.

« NH » – Vous avez fait appel à des collectionneurs privés pour réaliser cette exposition. N’est-ce pas une chance de trouver cette richesse culturelle dans la diaspora ? Disposez-vous de suffisamment d’objets artistiques et culturels pour illustrer toute la richesse de cette période ?

M. Y. – Le recours aux collections privées s’explique par le fait que le musée de Notre-Dame-de-la-Garde, la plus importante basilique du sud de la France avec 2 à 3 millions de visiteurs par an est un musée privé dépendant du diocèse de Marseille. Il était donc difficile de faire venir dans un musée privé des collections publiques de République d’Arménie ou du de musées français ou étrangers. Et il se trouve qu’avec les collections de deux collectionneurs passionnés, Roy Arakelian et Vahé Gabrache, de proches amis qui collectionnent des objets d’art arménien depuis plus de 40 ans pour l’un des deux, nous disposions des objets nous permettant de mettre en lumière les grandes évolutions de cette période. Vous trouverez aussi un certain nombre de pièces prêtées par d’autres collectionneurs privés, mais la colonne vertébrale nous vient de ces deux collections qui comptent parmi les plus importantes de diaspora. Évidemment un certain nombre de thèmes n’ont pas pu être développés. Par exemple, nous n’avons pas de khachkars du XVIIe ou du XVIIIe siècle dans une collection privée. Il n’existe pratiquement pas non plus de tapis des XVIe ou du XVIIIe siècles en collection privée. Nous avons donc dû renoncer à certains aspects qui sont bien connus et ont été abondamment traités dans d’autres expositions et dans la littérature universitaire de ces dernières années. Nous avons au contraire préféré aller vers des pièces et des thèmes qui ont été peu traités. Nous exposons par exemple une tapisserie d’Aubusson du XVIIe siècle sur un thème arménien : le roi Artavasdès II présenté par le général Marc Antoine à Cléopâtre la reine d’Égypte. Seront présentés aussi des livrets d’opéra montrant la place de l’Arménie dans l’opéra baroque ou dans le théâtre à l’époque moderne. Ces sujets constituaient malheureusement jusqu’à aujourd’hui un angle mort de l’étude de la culture arménienne de cette époque.

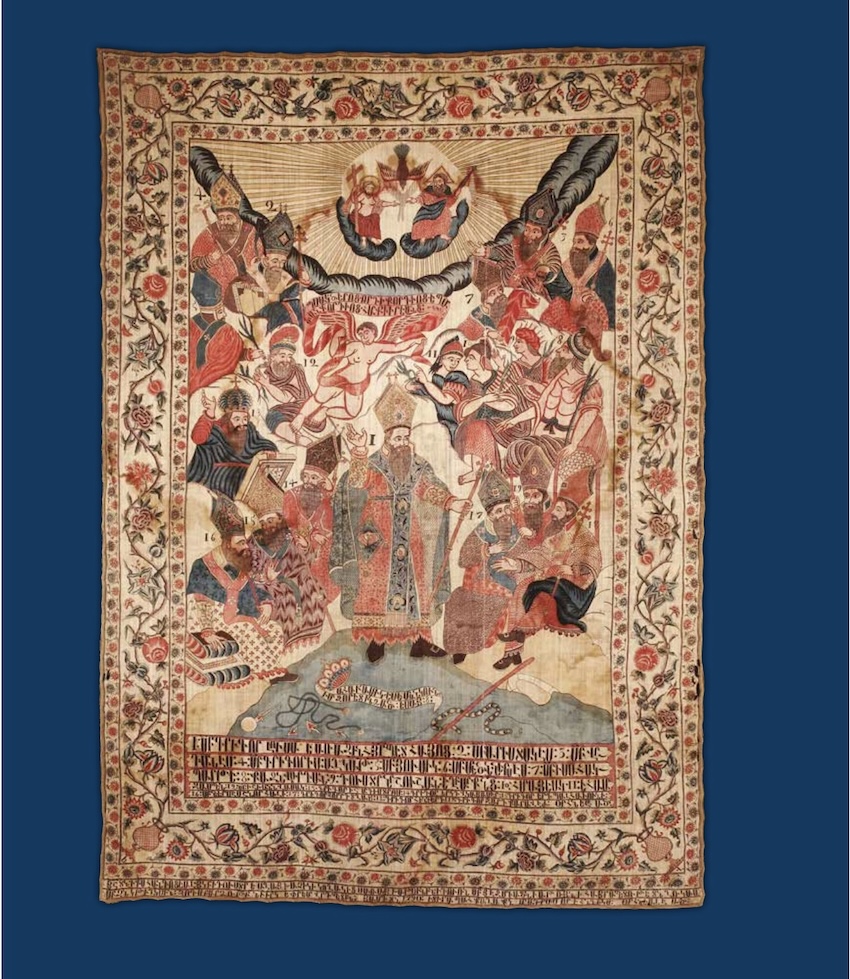

De plus, le lieu est très adapté, car le musée étant construit contre un fort de l’époque royale, il dispose de vitrines de taille considérable. La plus grande vitrine mesure 19 mètres de long et permet donc de montrer un certain nombre d’objets atypiques comme un rideau de sanctuaire qui mesure 4 mètres de long sur 2,5 mètres de haut, ainsi que la tapisserie d’Aubusson qui fait 4,5 mètres de long sur près de 3 mètres de haut. Nous pourrons en outre exposer plusieurs hmayils, les amulettes arméniennes, dans toute leur longueur, dont une de plus de 12 mètres… Jusqu’à présent, à ma connaissance, seules des sections de ce type d’objets pouvaient être présentés dans les vitrines standardisées. Plus de cent œuvres sont exposées, je ne peux parler de toutes, mais plusieurs sont tout à fait exceptionnelles, comme des reliquaires, des monnaies et de médailles ainsi qu’une dizaine de manuscrits, dont deux évangéliaires sublimes. Il convient également de souligner que, pour l’essentiel, les objets seront présentés au public pour la première fois.

« NH » – Donc le choix du lieu s’est imposé de lui-même à Marseille, un lieu assez grand pour accueillir tous ces éléments que vous avez cités.

M. Y. – Pour heureux qu’il soit, le choix du musée s’est fait, au début, presque par hasard : j’avais rencontré Jean-Michel Sanchez en 2021, à Rome, à l’occasion d’un colloque que je coorganisais. Lorsqu’il m’a appris sa nomination comme conservateur du musée de la Basilique, je lui ai proposé une exposition à thème arménien, qui a fini par se concrétiser. De plus, le cardinal Aveline s’est rendu en Arménie l’an dernier. Son voyage et sa réception par le catholicos Karékine II l’ayant très favorablement impressionné, il a souhaité favoriser l’exposition et la programmer dès 2025, pour que son inauguration entre dans le cadre de cette année jubilaire. L’exposition va donc être inaugurée le 5 décembre et nous permettra d’exposer 114 pièces, quasiment toutes inédites. L’événement nous a amenés à réaliser un catalogue particulièrement développé de plus de 460 pages dans lequel on trouvera la transcription et la traduction de tous les colophons des manuscrits, la reproduction de toutes les inscriptions mentionnées sur les objets, etc. Cet ouvrage est un beau livre et je pense pouvoir assurer qu’il sera également utile pour les chercheurs en raison des documents et notices publiés dans ce catalogue pour la première fois.

« NH » – Merci Maxime Yevadian pour cette interview et ces éclairages historiques concernant cette exposition qui démarre le 5 décembre.

M. Y. – Merci.

Entretien réalisé

par Jiraïr TCHOLAKIAN ■

Pour visionner la vidéo de l’entretien :

Infos pratiques : Musée de la Basilique Notre-Dame de la Garde, rue Fort du sanctuaire, 13006, Marseille.

Horaires : ouvert tous les jours de 9 h à 17 h . Prix d’entrée : 3 euros – gratuit pour les moins de 12 ans.

Catalogue de l’exposition : Trésors arméniens d’une culture en mouvement 1512-1828,

48 euros, disponible à la boutique du sanctuaire, en librairie et sur le site https://sourcesdarmenie.com/boutique/