« Il faut mourir présentable » disait Gérard Chaliand qui avait conçu sa vie comme une œuvre, une entité consacrée à l’action et au témoignage.

Né en 1934, enfant de rescapés du Génocide des Arméniens, c’est d’abord vers les autres peuples menacés qu’il consacre sa vie, parfois les armes à la main, là où l’histoire se jouait aux marges de la Guerre froide dans les guerres de décolonisation.

Écouter Gérard Chaliand, c’était recevoir un témoignage direct de ces guérillas africaines, latino-américaines ou asiatiques, aujourd’hui oubliées mais dont les leçons, exposées dans « Pourquoi perd-on la guerre », restent plus que jamais d’actualité.

Cet engagement puisait dans sa mémoire arménienne : son ardeur à soutenir les peuples en danger, à dénoncer les guerres oubliées, à témoigner. était le devoir qu’il s’était imposé, parce que « Le silence est un crime » (titre de l’ouvrage édité après la formation d’un « tribunal international des peuples » en 1984, chargé de juger le Génocide de 1915).

J’ai rencontré Gérard Chaliand pour la première fois en 2017, peu après mon arrivée en Arménie lorsqu’il est venu présenter « Mémoire de ma mémoire » court ouvrage autobiographique, qui éclaire le silence longtemps gardé sur son passé arménien.

Il n’était d’ailleurs pas toujours tendre avec l’Arménie, dont il estimait qu’elle n’avait pas pris la mesure des défis du retour à la l’indépendance en 1991.

« Peut mieux faire », répondait-il sèchement à un diplomate arménien lors d’une conférence à l’ambassade en 2017, qui l’interrogeait sur les « succès de l’Arménie ».

En 2018, alors qu’il faisait partie de la délégation officielle française au Sommet de la Francophonie de Erevan, il éclaterait de rire devant l’expression de « révolution » arménienne : « une révolution, ça se fait, ça ne se proclame pas ».

L’interrogeait-on sur le Karabakh ? « C’est un boulet, qui peut vous coûter votre souveraineté », répondait-il en mai 2019 face à une salle surchauffée où un descendant d’un rescapé de Musa Dagh/Musaler lui rétorqua « la patrie n’est pas un boulet » !

Il insistait devant le public arménien sur le fait que rien n’est plus précieux dans le monde actuel que la possession d’un État – citant à contrario les Kurdes et les Palestiniens – et que l’Arménie ne pouvait se permettre de gâcher la « dernière chance » que représentait l’indépendance acquise en 1991.

Ses séjours en Arménie ajoutaient de nouvelles pages à sa biographie : alors qu’il évoque dans une interview son oncle mort le couteau à la main en 1921 – dans une Cilicie que l’armée française, pourtant chargée d’assurer la sécurité des Arméniens, venait de livrer aux Turcs – l’arrière petite fille de ce dernier, écoutant Gérard Chaliand, intriguée par son nom, son récit et son physique, fait le rapprochement et le retrouve en marge du Sommet de la Francophonie pour lui annoncer que toute une parenté rescapée de cet épisode vit aujourd’hui en Arménie (et l’attend pour dîner).

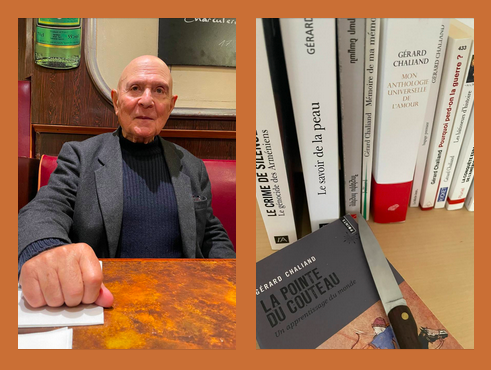

Lors de nos derniers échanges à Paris, Gérard Chaliand, à 90 passés, témoignait de la même exigence envers lui-même : « il n’y a pas de courage intellectuel sans un minimum de courage physique ».

Et il faisait part de son inquiétude pour l’avenir du monde : « qu’on ne me parle pas de nouvelles conflictualités, les guerres d’aujourd’hui sont les guerres d’hier. Tout recommence ».

Et je retiens son dernier conseil que je partage volontiers : « Écris ! »

J’adresse mes condoléances à sa famille, en France, en Arménie et ailleurs, à ses proches, à tous ceux aux côtés desquels il a combattu.

Ancien ambassadeur de France en Arménie

© 2025 Tous droits réservés