Un hommage à Garabed Poladian au Centre d’arménien occidental Haratch à Erevan

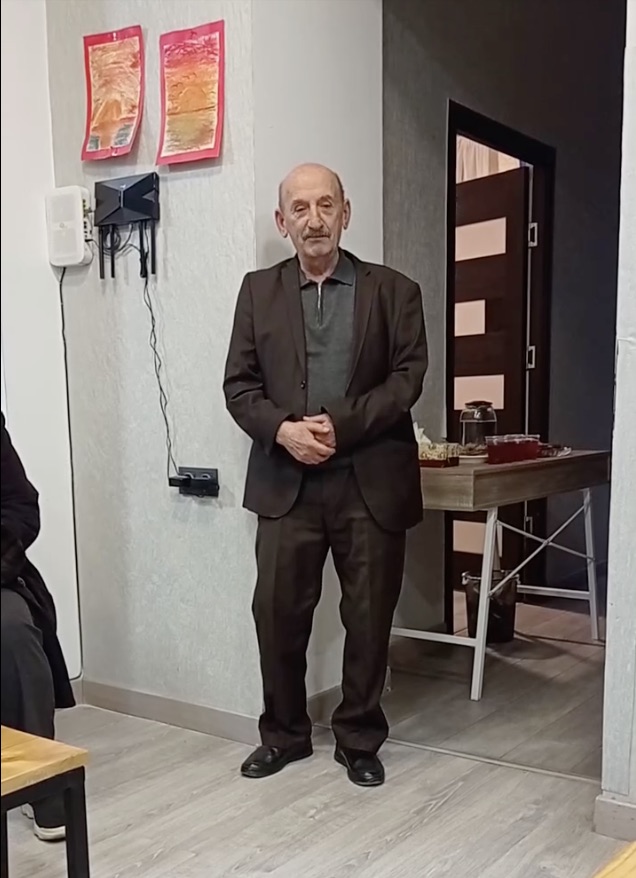

Le samedi 15 mars 2025, le centre Haratch à Erevan a accueilli l’événement Figures littéraires II, dédié à l’écrivain et romancier arménien de la diaspora Garo Poladian. En clôture, Hagop Tcholakian a pris la parole, évoquant ses expériences personnelles et ses souvenirs avec Garo Poladian.

Nous remercions chaleureusement Monsieur Tcholakian pour ce témoignage spontané et précieux. L’importance de son discours nous incite à le reproduire ci-dessous dans son intégralité. Nous lui exprimons notre reconnaissance pour ses encouragements envers nos initiatives et son état d’esprit optimiste et porteur d’espoir.

Vahan K. Manjikian

J’ai personnellement connu Garabed (Garo) Poladian à la rédaction du journal Spurk (dirigé par Simon Simonian). Le journal Spurk publiait le supplément Karoun pour les jeunes écrivains. Nous y allions souvent et Garo Poladian y imprimait ses livres à cette période, chez l’imprimeur Sevan, et y composait aussi ses Entretiens. Saviez-vous que Garabed Poladian a six volumes d’Entretiens sur des questions très actuelles en littérature, art, etc. ?

Garo Poladian était une figure itinérante de la littérature franco-arménienne. Il voyageait dans les pays orientaux – il a même été à Alep dans les années 1980. Les gens d’Alep doivent se souvenir de lui : au centre Aharonian, il s’est tenu des rencontres ouvertes au siège du diocèse dont il fut l’invité pendant plus de deux mois.

Avec Je renonce à l’arménité, Garo Poladian a répondu indirectement à La retraite sans fanfare de Chahan Chahnour. Son personnage de Maro est en réalité la Nénette de Chahnour. Et comme vous le savez, le personnage de Bedros devient Pierre qui à la fin du roman se résigne : « Nous reculons par l’action et l’inaction, par le savoir et l’ignorance. Pauvre, pauvre Ararat ! ».

Chahnour ne croit pas à l’oubli de soi mais le présente de telle manière qu’après avoir lu son livre, on le déchire en disant : « Je dois rester arménien, malgré ce que tu profères ! ». Chahnour nous irrite, nous enrage, nous sort de nos gonds : « Que dis-tu ? Je ne peux renoncer à mon arménité ! ». Poladian, lui, voit les choses autrement : le renoncement est impossible. L’arménité est une « tunique de feu » sur nous – nous ne pouvons nous en débarrasser.

C’est ainsi en littérature : les écrivains se répondent, directement ou indirectement. Ce livre est en partie une réponse à l’autre, et ensemble, ils forment un tableau complet de la réalité.

Vous savez, dans la communauté franco-arménienne, il y avait bien un oubli de soi mais parallèlement, une conscience pour résister en tant que nation, survivre, préserver notre existence. Il s’agit de préserver notre conscience culturelle. Le saviez-vous ? La même situation existe aujourd’hui. Voyez les pays occidentaux : partout, il y a une aspiration à rester arménien.

Je ne crois pas que tout soit en train de s’éteindre dans la diaspora, ni que des milliers de jeunes nous quittent définitivement. Il n’y a rien de tel. Récemment, j’étais aux États-Unis avec mon épouse. J’ai rencontré certains cercles, participé à des soirées où l’on parlait partout arménien. C’était un peu comme Bourj Hammoud, un peu comme Nor Kugh.

J’ai visité des écoles – l’une d’elles, avec neuf cents élèves, l’école Rose et Alex Pilibos. J’ai parcouru la cour pour trouver ne serait-ce que deux enfants parlant anglais entre eux… Je n’en ai pas trouvé ! Alors qu’on a toujours l’impression que dans nos écoles arméniennes, on ne parle qu’anglais dans la cour. Je n’ai rien vu de tel. Prenez l’école de musique Vatché Barsoumian : un établissement gigantesque où la chanson arménienne, la musique arménienne, la langue et les livres arméniens vous entourent.

Et partout, il y a un intérêt pour l’arménité. La génération qui s’était un peu éloignée de notre giron et bien ses enfants sont aujourd’hui de meilleurs Arméniens que leurs parents. Par exemple, la famille qui nous a accueillis avait deux jeunes filles : l’une étudiait l’histoire du Mousa Dagh, l’autre était entièrement plongée dans la vie communautaire. Nées en Amérique, scolarisées dans des écoles arméniennes, fréquentant des universités étrangères – mais pleinement arméniennes.

Je connais une autre personne – nous avons discuté par téléphone depuis les États-Unis. Les enfants étaient sur Zoom en train d’apprendre l’arménien. La mère se démènait pour qu’ils apprennent la langue. Je me demandais : qui plaindre ? Les petits… ou la mère ? La mère qui insistait sans cesse pour qu’ils étudient et pensent en arménien ou bien les enfants qui semblaient condamnés à porter cette « tunique de feu » et à apprendre l’arménien coûte que coûte ?

Il n’y avait pas d’école arménienne, pas d’environnement arménien – mais dans cette ville étrangère, abandonnée, une famille arménienne isolée menait ce combat. C’est comme ça partout. Je ne crois pas que la diaspora soit condamnée à mourir. Elle ne mourra que lorsqu’elle n’aura plus pour vision la patrie.

Aujourd’hui, dire « Reviens en Mère Patrie ! » ne suffit pas. La patrie doit créer les conditions pour attirer les gens. Nous ne pouvons blâmer ni ceux qui s’éloignent ni ceux qui ne reviennent pas. Nous devons réfléchir : comment renforcer cette patrie qui est notre pays pour qu’elle devienne une force magnétique attirant tout le peuple ?

Dans la diaspora, nous résistons encore. Mais un jour pourrait venir où tout s’arrêtera, comme pour les communautés arméniennes d’Europe de l’Est ou des Indes dont l’histoire s’est interrompue, n’est-ce pas ? Aujourd’hui encore, n’importe quelle communauté diasporique pourrait pareillement disparaître. Même au Moyen-Orient (en Asie Mineure), nos communautés s’affaiblissent. Là-bas, en Occident, il pourrait y avoir une capitulation directe – qui n’est pas réelle dans l’état actuel des choses. Le phénomène de renoncement n’est pas réel aux États-Unis, sauf peut-être dans de petites communautés isolées. À Los Angeles, en Californie, à Fresno – parler de renoncement est absurde.

Par conséquent, nous devons croire que le sentiment de renoncer à l’arménité n’existe pas aujourd’hui. Il n’y a pas d’Arménien qui dise : « Je renonce à mon arménité. » et ce, malgré les conditions terribles et tristes que nous avons vécues ces dernières années.

Nous avons peut-être connu de grandes désillusions, des chocs. Certains ont peut-être dit : « À quoi bon ? Autant renoncer à l’arménité. », n’est-ce pas ? Oui, cela s’est produit – et cela arrive peut-être encore. Nos désaccords, nos divisions internes nous lassent parfois. En Arménie, nous le ressentons particulièrement.

Mais malgré ces désillusions et ces chocs, le sentiment de renoncement à l’arménité n’existe pas.

Prenez la littérature – celle qui a vécu et vit encore aujourd’hui : la littérature de Garabed Poladian a encore des choses à nous dire. Et son arménien occidental – cet arménien occidental dont nous sommes parfois si pessimistes, je ne crois pas qu’il soit à l’agonie.

Aujourd’hui, qui a dit que la littérature arménienne de la diaspora n’existe plus ? Aux États-Unis, dans les communautés orientales de la diaspora, ou même en France, il y a de nombreux jeunes écrivains qui créent en arménien, qui écrivent en arménien occidental.

Madame Nora Baroudjian qui est intervenue plus tôt, c’est une merveilleuse poétesse – que je devrais considérer comme mon élève par son âge, elle est si jeune, et d’autres de sa génération et des générations suivantes : d’Alep, de Beyrouth, de Chypre, de France, des États-Unis… ils écrivent.

Partout, l’arménien occidental existe. Partout, il persiste. L’arménien occidental est l’une de ces langues malheureuses qui, dès leur naissance, sont peu utilisées.

Quand nous avions une littérature arménienne occidentale à Constantinople, en Arménie occidentale, la plupart parlaient kurde, en dialecte ou en turc. Les mots de Daniel Varoujan n’atteignaient que les Stambouliotes, les gens de Smyrnes et de quelques provinces – pas les régions plus profondes. Nous avons été déracinés alors que de nombreux villages d’Arménie occidentale n’avaient encore même pas d’écoles. Pourtant, l’arménien occidental a miraculeusement connu une renaissance à Alep, à Beyrouth – devenant la langue commune de l’arménité occidentale.

Aujourd’hui, il décline en partie, certes, mais en même temps, il a gagné le droit de survivre partout. La preuve en est, les écoles arméniennes aux États-Unis.

On se lamente parfois : « Nous avons perdu des écoles. » Ici, nous en avons perdu. Là-bas, nous en avons ouvert. Vingt écoles ont fermé à Alep ou en Syrie, mais vingt autres ont ouvert aux États-Unis, en Australie ou au Koweït.

Un peuple qui veut vivre trouvera toujours les armes pour le faire. Il doit oeuvrer pour faire vivre son identité, sa culture – à travers sa langue en premier lieu. C’est possible.

Ainsi, renoncer consciemment à l’arménité est impossible.

H.Tch. ■

© 2025 Tous droits réservés