Le 2 août prochain marquera le centenaire de la fondation du journal « Haratch » à Paris par l’éminent journaliste et intellectuel Schavarch Missakian.

À cette occasion, nous présentons ci-dessous l’étude réalisée par Marale Garabed Pouchoudjian dans le cadre du Master International d’Études Arméniennes (IMAS) de l’INALCO à Paris, présentée en juin 2025 lors de la 30e Journée des études arméniennes organisée par la Société des Études Arméniennes. L’auteure a pu s’appuyer sur les ressources documentaires de la BULAC ainsi que sur la numérisation intégrale de la collection du journal réalisée par l’association ARAM.

***

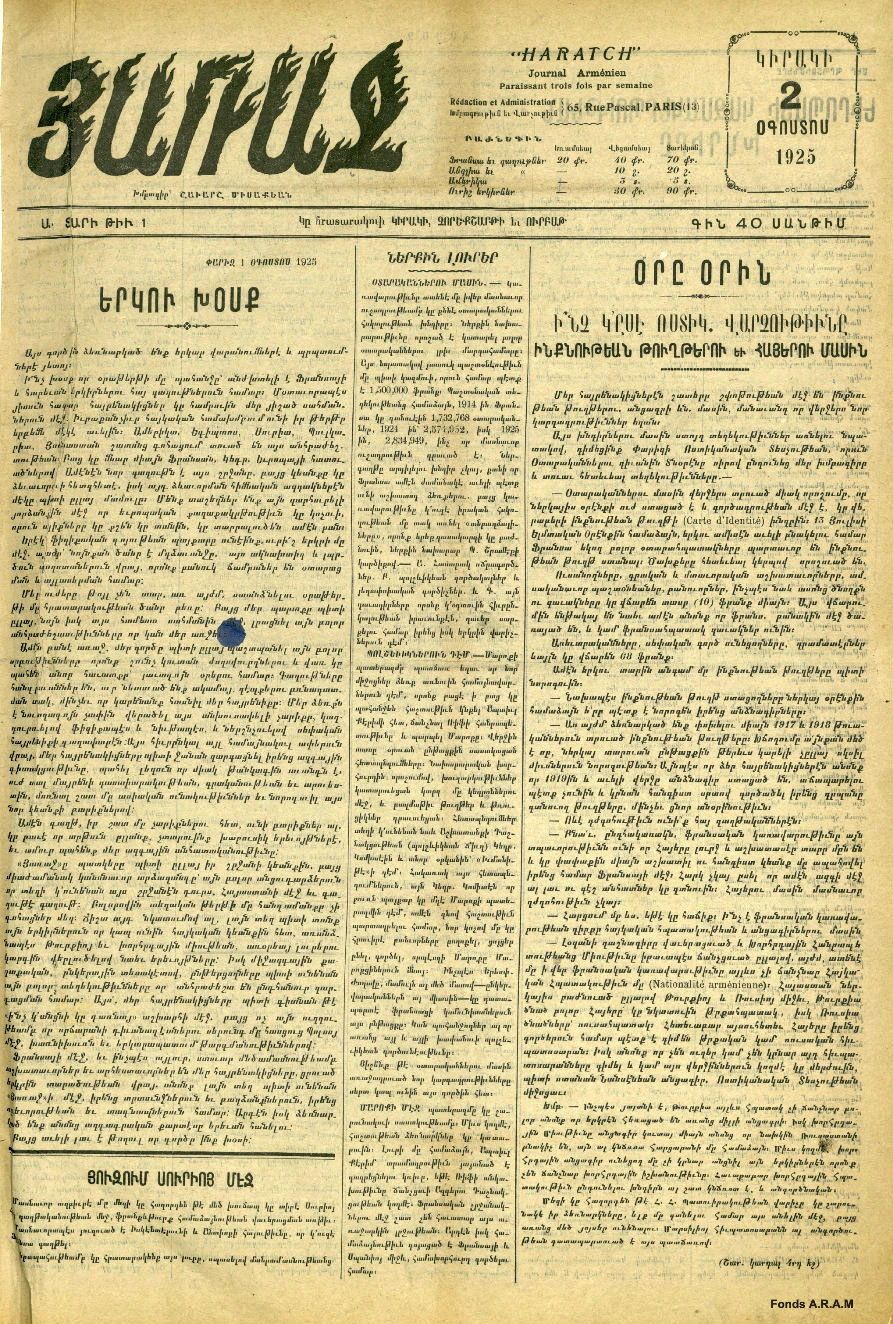

Le premier numéro du journal « Haratch » paru le 2 août 1925 (© Fonds ARAM)

Le journal Haratch fondé en 1925 et paru jusqu’en 2009, est un monument de la presse arménienne de France et de la diaspora. Il a tenu un rôle clef dès son premier numéro aux côtés d’une communauté qui faisait face au défi de structurer dans un pays étranger. Précisément de 1925 à 1930, quelle France le lecteur arménien découvrait-il en lisant les pages de ce nouveau journal ? Quels messages Haratch relayait-il à propos de la France et avec quelles intentions ? En s’appuyant sur les ressources de la Bibliothèque Universitaire des LAngues et Civilisations (la BULAC, située à Paris), qui dispose de l’intégralité des 22 214 fascicules du journal, l’étude cherche la France, au travers du prisme de Haratch, pendant les cinq premières années de sa parution.

Dans le premier éditorial du 2 août 1925, le fondateur du journal, Schavarch Missakian, expose la ligne directrice de son journal. Pour cela, il dresse le constat d’une communauté arménienne dispersée, car très récemment arrivée en France et répartie dans différentes régions. Par conséquent, pour se structurer et de faire face aux difficultés liées à leur exil, les Arméniens en France devaient rapidement se doter de leur journal, comme d’autres avant eux l’avaient fait en Amérique, Egypte, Syrie et en Bulgarie. La presse est de facto considérée comme un outil indispensable à l’organisation de la communauté arménienne, et Haratch se positionne pour répondre à ce besoin impérieux. La situation est pressante en 1925, car pour ces Arméniens qui ont fui leur pays dans lequel ils luttaient pour leur survie physique, un autre danger les menace en France. En se laissant éblouir sur cette « rive accueillante et qui absorbe tout », le danger de l’effacement et de la dissolution plane sur eux. Schavarch Missakian a une conscience aiguë du péril qui guette les Arméniens, sans pourtant céder à la fatalité. Il invite ses lecteurs à rester attentifs et en éveil, en gardant fort la singularité du peuple arménien, et en ne se laissant pas bercer par des illusions. La communauté arménienne arrivée en France doit recouvrer ses forces, physiquement et économiquement, elle doit travailler à préserver sa langue, sa culture, ses arts et sa littérature, tout en s’inspirant du nouvel environnement qui l’entoure. Les Arméniens doivent reprendre souffle, et surtout, garder espoir, jusqu’à ce qu’ils puissent regagner leur patrie. Sur la base de ce projet éditorial, quelles thématiques propose Haratch ? Bien sûr, le journal restituera l’image de la vie locale en France, sans que cela ne soit suffisant. Il rendra compte de ce qui se passe plus loin en Arménie, au sens très large, partout où se trouvent les Arméniens, d’une communauté à l’autre de la diaspora, en Turquie et en Union Soviétique. Enfin, Haratch a pour ambition de relayer des informations du reste du monde afin d’aider à la compréhension générale.

Le premier numéro du 2 août 1925 contient également un article se rapportant à la France. Haratch avait rencontré la Direction de la Police de Paris, pour collecter des informations à propos des papiers d’identité et la question des Arméniens. En 1925, ceux nouvellement arrivés en France traversaient une grande période de confusion. En effet, la France venait de publier une nouvelle loi imposant à tout étranger souhaitant résider en France plus de 2 mois, d’être titulaire de papiers d’identité valables pour une durée de 2 ans au moins. Après avoir exposé quelques modalités pour obtenir ces titres d’identité auprès de l’administration française (prix, délais d’attente, etc.), Haratch demande clairement quelle est la position du gouvernement français à propos de la nationalité arménienne. Le responsable de la Police répond que, par la ratification du traité de Lausanne, la France ne reconnait plus de nationalité arménienne. L’Arménie ayant été divisée entre la Turquie et l’Union Soviétique, les ressortissants sont désormais issus d’un de ces deux pays. Par conséquent, ils doivent se rapprocher des autorités de ces pays pour obtenir leurs papiers d’identité. Dans le cas où les Arméniens demandant à résider en France ne pourraient pas ou ne souhaiteraient pas solliciter ces pays, alors, ils se verront remettre par la Police française un passeport Nansen. Haratch indique en notes de bas de page que dans le même temps, la Turquie ne reconnait pas comme citoyen ceux qui l’ont quitté sans autorisation, ni papier du millet.

Ainsi, dès le premier numéro du journal, il est établi que les Arméniens arrivés en France sont sans nationalité arménienne et apatrides. Ils n’ont comme seul recours que de se tourner vers l’administration française pour se voir remettre des papiers d’identité. Par ailleurs, l’officier de police français ajoute « que l’administration française a l’impression que les Arméniens sont sérieux et qu’ils sont travailleurs », un a priori positif de la Police locale, que Haratch ne se prive pas de relayer à ses lecteurs.

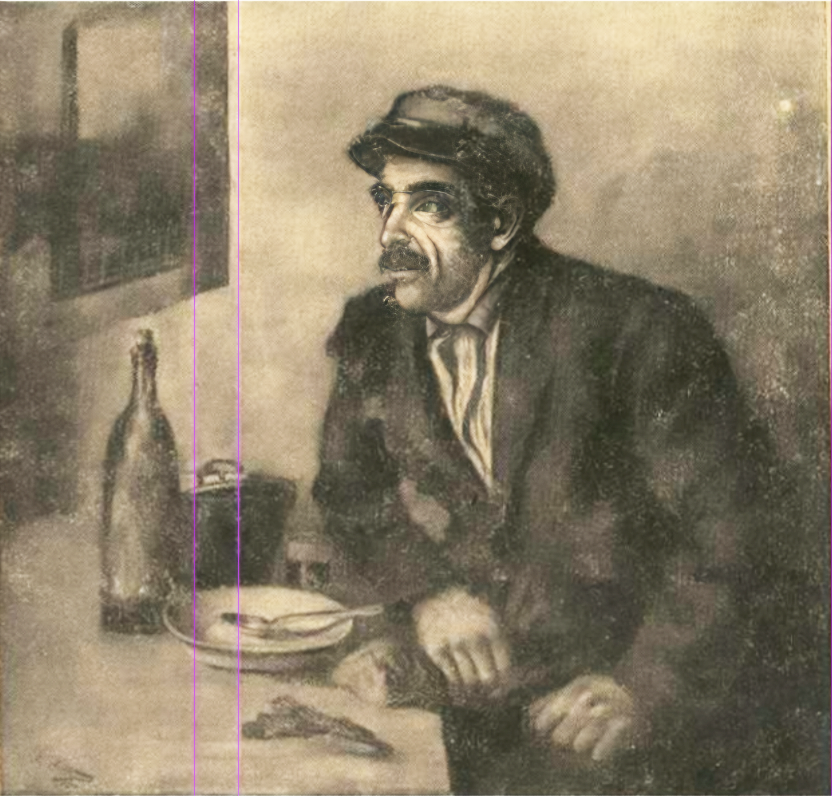

Rare dessin d’un travailleur arménien en France, paru dans le numéro du 1er-2 janvier 1927 de « Haratch ». La légende accompagnant le cliché indique : « Dessiné par un enfant orphelin, A. Nercessian, d’une province proche ».

Dès les premières années, Haratch fera inlassablement appel à ses lecteurs pour collecter tous les recensements de la population, pour connaître le nombre et l’organisation autour de chaque ville où les Arméniens se sont établis, le nombre de réfugiés, la situation des enfants (s’ils sont scolarisés, s’ils sont errants), les structures et organisations sociales (écoles, associations sportives, croix rouge, etc.). Dans le numéro du 2 août 1925, l’article « Le problème de l’organisation en Europe » donne quelques données chiffrées. En France, il y aurait environ 42500 Arméniens, dont

16 000 à Marseille, 14 000 à Paris, 8 500 à Lyon, et leurs environs. Il est intéressant de lire dans le numéro du 16 août 1925 que le nombre d’Arméniens en France était de 4 000 en 1921. Ainsi, en 4 ans, la population a été multipliée par dix. Cette croissance rapide explique qu’elle n’ait pas encore pu se structurer au regard de sa taille et de l’afflux régulier de réfugiés, et permet de comprendre un peu mieux que la communauté arménienne soit considérée comme récente en France. Toutefois, la France est-elle vraiment un pays étranger et inconnu pour les Arméniens ? Hrant-Samuel apporte une réponse à cette question au travers d’une série d’articles intitulée « Les Arméniens en France » qui parait dans Haratch du 16 août au 25 octobre 1925. Dans son propos liminaire, il souhaite « montrer à nos lecteurs comment nos ancêtres sont venus dans ce pays accueillant et s’y sont installés ». Au fil de la lecture, le pays étranger se transforme en une France avec laquelle les Arméniens entretenaient depuis des siècles une relation de longue durée.

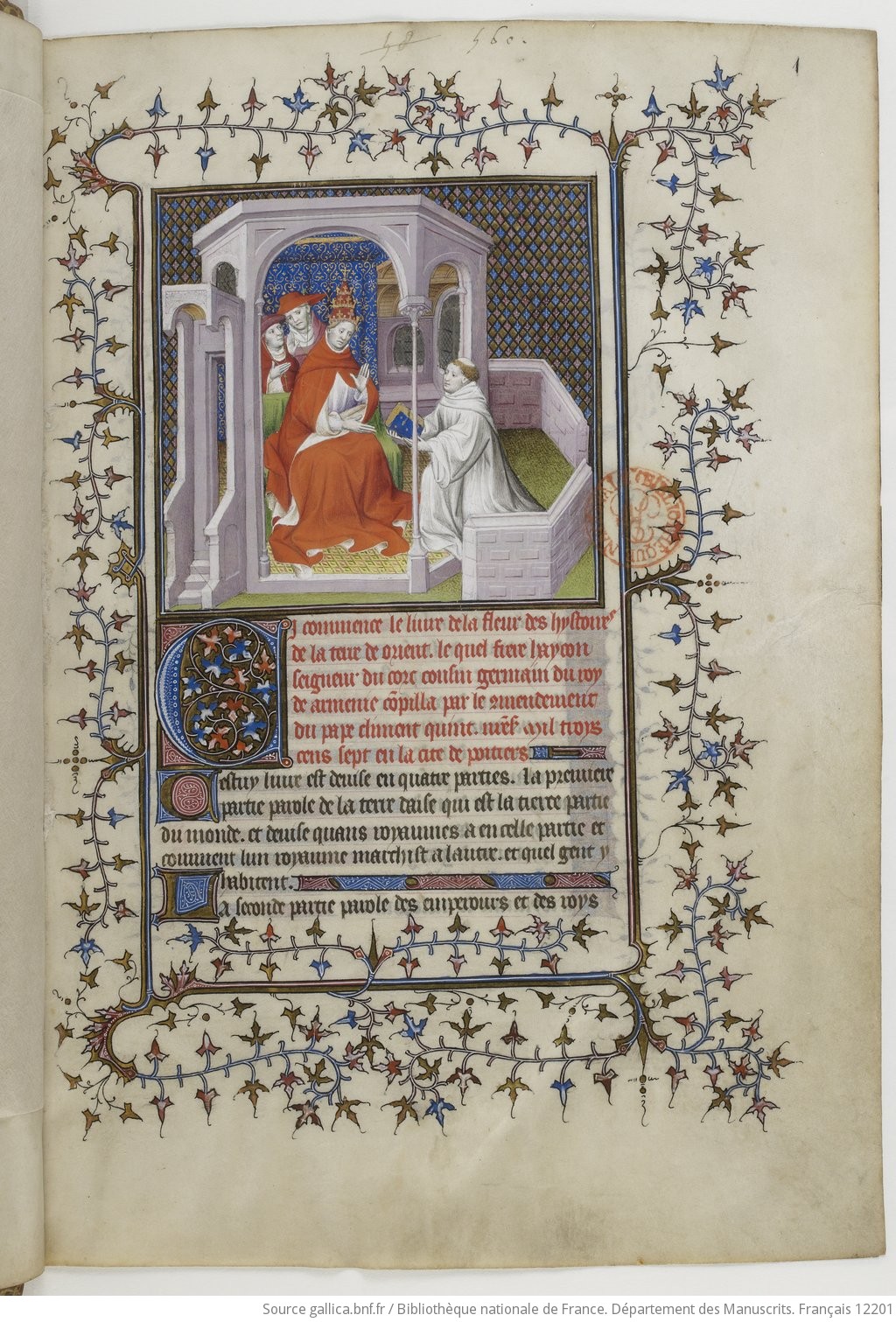

Au travers de la série « Les Arméniens en France », Hrant-Samuel livre des points de repères historiques se rapportant tour à tour aux marchands et aux religieux arméniens. Pour donner quelques exemples, voici d’abord celui de Charlemagne, l’Empereur d’Occident et Roi des Francs, qui avait accueilli en 807 une ambassade formée de musulmans et d’Arméniens envoyée par le prince abbasside Haroun El Rachid, ou encore l’histoire de Saint Grégoire de Nicopolis, l’évêque arménien qui s’installa à Pithiviers au 10e siècle (où l’église Saint-Salomon-et-Saint-Grégoire sera consacrée au 19e sous la double protection du roi de Bretagne et de l’anachorète arménien canonisé en France). Au Moyen-Age au 14e siècle, le Pape de Rome, Clément V, reçut en Avignon Héthoum l’historien arménien, ce dernier lui remettant son livre d’histoire et de géographie de la terre d’Orient, « La Flor des Estoires d’Orient ». Hrant-Samuel évoque également l’évêque arménien Siméon de Sébaste, qui célébra en 1388 une messe pascale en latin dans l’Abbaye Lagrasse, dans le Languedoc. De nombreux autres exemples sont données, pour témoigner de l’accueil par la France d’ecclésiastiques et de croyants arméniens, tout comme fut accueilli en France le dernier roi du Royaume arménien de Cilicie, Léon V de Lusignan.

« La Flor des Estoires d’Orient »

Dans un autre registre, il y a aussi des histoires relatives aux relations commerciales établies durablement depuis le Moyen-Âge entre le royaume de Cilicie et la France. Il est évoqué la présence de marchands arméniens dans les villes méditerranéennes de Montpellier, Narbonne, Nîmes et Marseille. Réciproquement, les édits des rois arméniens Oshin et Léon IV témoignent de la volonté des rois arméniens de faciliter l’importation de biens français vers le royaume d’Arménie. En outre, le 17e siècle est une autre période est particulièrement présente dans les articles de Hrand-Samuel. A cette époque en France, la situation économique nécessitait de profondes transformations qu’allait engager le ministre d’Etat Colbert. En effet, ce dernier avait l’ambition de restaurer la position commerciale dominante de la France. Pour cela, il devait maximiser les échanges avec les pays frontaliers et avec l’Asie, tandis qu’il devait relancer la production et les manufactures en France. Ainsi, il entreprit une longue période de réformes, et les marchands arméniens qui commerçaient de l’Asie à l’Europe, en particulier l’Italie, la France et la Hollande, allaient jouer un rôle dans la stratégie de Colbert. Connus pour faire prospérer les échanges commerciaux, les Arméniens gagnèrent en visibilité, obtinrent de beaux profits, ce qui suscita aussi de l’animosité de la part des marchands français. Au-delà d’une jalousie entre concurrents, la cause des tensions reposait sur une balance commerciale négative pour les négociants français : les Arméniens importaient d’Asie et vendaient en France les matières premières nécessaires aux usines françaises, mais une fois payés en or et en argent, ils repartaient sans acheter en contrepartie de la marchandise manufacturée en France.

Nombreuses mesures restrictives, impôts, taxes, et frais de douane imposés par les notables et autorités des ports français visaient à limiter les marges de manœuvre des commerçants arméniens (par exemple, sont cités jusqu’à 23 arrêtés émanant du Port de Marseille). Néanmoins, ils étaient contrés par des ordres émanant directement du roi Louis XIV, du ministre Colbert ou du cardinal de Richelieu pour réinstaurer une libre circulation des marchands arméniens et faire cesser les pressions locales. Par l’ordonnance du roi Louis XIV rédigée à Saint-Germain-en-Laye le 11 août 1669, serait même autorisée l’ouverture d’une imprimerie arménienne (la première verra le jour à Marseille 4 ans plus tard). L’objectif était d’attirer les Arméniens en France, et pour les détourner durablement de la prospère Amsterdam où ils étaient bien installés. Il est à noter que le Cardinal de Richelieu avait même un goût personnel pour les livres arméniens, il finança par exemple la réédition à Paris en 1633 du dictionnaire arménien-latin de l’italien Francesco Rivola, pour le distribuer ensuite gratuitement. Pour revenir sur cette séquence relative aux marchands arméniens, Hrant-Samuel indique que certains ont même demandé la nationalité française à cette époque, et se sont engagés à rester en France. Enfin, la série d’articles « Les Arméniens en France » se prolonge avec l’histoire de l’imprimerie arménienne en France, et le rôle des arméniens dans les mythiques cafés parisiens.

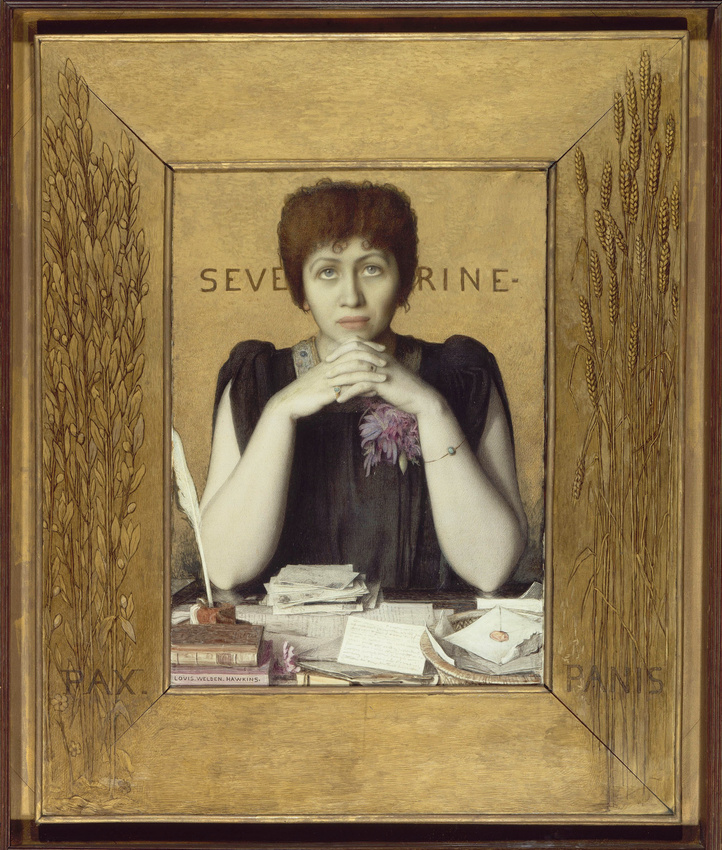

Haratch est un journal qui a témoigné de son temps. Ainsi, le 24 avril 1929, la journaliste française Séverine décédait en France. Haratch rendit hommage au travers des numéros du 5 et 7 mai 1929, à l’oratrice Séverine. L’auteur de l’article, M. Vartanian, la présente comme une figure libre de la presse française, militante engagée des droits des peuples opprimés et des minorités. Il se remémore avec émotion sa première rencontre avec Séverine, quand elle prononça un discours sur les peuples persécutés en Irlande, en Pologne, en Alsace Lorraine et en Arménie. Séverine était intervenue en faveur de la Cause Arménienne dans des conférences internationales, des congrès, des diners, en intervenant aux cotés de Jean Jaurès, et par voie de presse, dans Pro Armenia ou le quotidien français Le Journal. Elle militait pour les libertés des femmes, et dénonçait sans cesse les discriminations liées à l’origine, le genre, la religion et la classe sociale. Enfin, l’auteur la place au rang d’héroïnes qui ont « embelli l’histoire de ce grand pays », à savoir Louise Michel, dite la « vierge rouge » connue comme une des anarchistes de La Commune de Paris, Charlotte Corday (qui a assassiné Marat pendant la révolution française) et Jeanne d’Arc. Ainsi, le lecteur de Haratch pouvait non seulement découvrir la journaliste Séverine et voir en elle une figure inspirante défenseuse des droits et des libertés, ainsi qu’une alliée des Arméniens. Il se voyait également rappeler des temps forts de l’histoire de la France et de la révolte de celles et ceux se battant pour leur patrie.

Portait de Séverine par Louis Welden Hawkins (© Musée d’Orsay)

Sur le plan social, Haratch a également largement relayé les différents mouvements sociaux que la France a connu entre 1925 et 1930, comme par exemple la grève des employés de banque en 1925 pour obtenir la revalorisation des salaires afin de compenser la hausse du coût de la vie, ou encore les manifestations et grèves des ouvriers et taxis en soutien aux indépendantistes marocains réprimés. Cette fois, Haratch met en avant un pays fort de la lutte syndicale, capable de se mobiliser contre l’impérialisme, le capitalisme, ou l’exploitation des peuples et des travailleurs.

Dans les cinq premières années de la parution de Haratch, le journal a favorisé l’attachement de ses lecteurs envers la France. Leur nouveau pays est une terre décrite comme accueillante, qui devient peu à peu familière car elle a déjà été foulée avant eux pendant des siècles par de nombreux Arméniens. Ils y trouvèrent leur place dans la société et auprès d’un empereur, d’un pape, de rois de France, d’un cardinal, d’un ministre qui leur accordèrent l’hospitalité et les respectèrent. Les Arméniens en exil de 1925 à 1930 découvraient en lisant Haratch, des Français inspirants pour leurs idéaux et par leurs actes, militant pour leur patrie, pour la défense des travailleurs et des opprimés. En synthèse, au travers du prisme de Haratch, le lecteur entrevoit avec admiration et respect une France rassurante. ■

© 2025 Tous droits réservés