Archimandrite A Hapélian

Par Sahak SUKIASYAN

Cet article est une version enrichie d’une conférence présentée le 24 juin 2023 à l’espace Garbis Manoukian de Lyon à l’occasion du 60e anniversaire de la consécration de l’église Saint Jacques. Il est entièrement consacré à la famille Hapélian, originaire de la ville de Bardizag. Le père Anania, son fils Hovhannès et son épouse, Maritza, ont activement contribué à la vie de la communauté arménienne lyonnaise durant plusieurs décennies. Tous trois constituent de belles figures de la génération des survivants du Génocide. Ces quelques lignes sont l’expression de ma reconnaissance à leur égard, pour ce qu’ils ont étés et ce qu’ils ont accompli. Leur histoire est une part inséparable de celle de la communauté arménienne de Lyon, et plus largement de France.

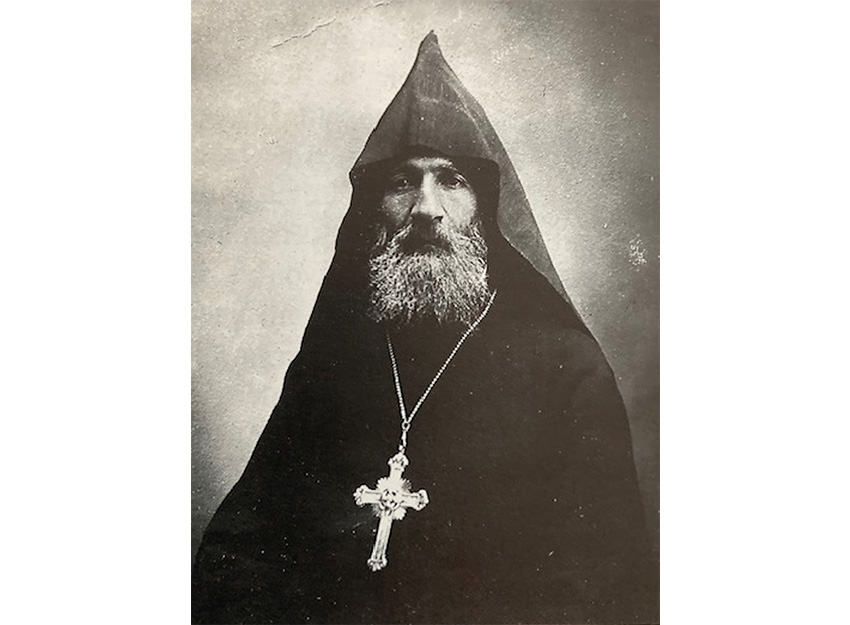

L’archimandrite Anania Hapélian

C’est sous le nom d’Assadour, ou d’Astvadzadour (1), que nait en 1867 à Bardizag (2) celui qui deviendra l’archimandrite Anania Hapélian et s’installera en 1926 à Lyon, à l’invitation du conseil paroissial local et de l’évêque Krikoris Balakian, qui était alors en charge des paroisses d’Europe (3).

La perle de la Bythinie

La petite ville de Bardizag était située au cœur d’une riante région des rivages de la mer de Marmara, dans le golfe de Nicomédie (4). Selon les sources arméniennes, la bourgade aurait été fondée en 1625 par sept familles d’Arméniens originaires de la région de Sébaste (Սեբաստիա) qui avaient fui l’oppression de la tribu kurde des Jalali (cf. le Firman du sultan Mourad IV) (5). Au siècle suivant, 19 autres familles originaires de la même région se seraient également installées dans cette nouvelle localité de Bardizag. A l’origine, le bourg était uniquement peuplé d’Arméniens mais rapidement, rapportent les chroniqueurs, des musulmans se seraient installés à leurs côtés, attirés, selon certains auteurs, par la prospérité des premiers.

Situé à 100 km au sud de Constantinople, la ville comptait environ 12 500 habitants arméniens (2 500 familles) en 1915. Ils étaient majoritairement apostoliques, et aussi protestants et catholiques. Il existait alors 6 lieux de culte dans la cité : 4 apostoliques, dont les églises Saint Jacques de Nisibe (Մծբնայ Սուրբ Յակոբ) et Saint Roi (Սուրբ Թագաւոր), 1 protestant et 1 catholique. A une heure de distance de Bardizag, se trouvaient également trois autres villages arméniens : Denguel, Ovadjeuk et Arslanpeg possédant chacun son église (6). Au nord-est de la vielle, en direction de Constantinople, se trouvait le prestigieux monastère d’Armache.

La population de Bardizag vivait essentiellement de la culture du tabac , de celle du vers à soie fournissant deux fabriques, et de la production de fers à cheval, du commerce du bois et du charbon de bois. La ville comptait un petit hôpital, une pharmacie, un bureau de poste et un bureau de télégraphe créé en 1911. Selon les témoignages des contemporains, les rues de la villes étaient étroites, mais on trouvait à Bardizag une certaine forme d’urbanisme moderne comme on peut le constater sur un plan de la ville.

La ville comptait à cette époque six quartiers : celui de « l’église », celui du « vallon », le quartier d’Avakoud, celui de « la nouvelle aire du haut » (7), de « la léproserie » et le quartier catholique. On trouvait à Bardizag toutes les fonctions caractéristiques d’une véritable ville: l’administration – arménienne jusqu’en 1912 – un ensemble d’institutions scolaires, des commerces, de l’artisanat, des lieux de culte.

Dans la partie Est de la ville se trouvait le monastère construit par les moines Mekhitaristes de Venise. Celui-ci comprenait une belle et grande église, une école et un couvent de religieuses. Les habitants de Bardizag appelaient ce quartier « Vank » (վանք– le monastère). Comme son nom l’indique, il était essentiellement peuplé de familles catholiques. A l’opposé, dans le quartier Ouest, la population était majoritairement protestante. C’est dans ce quartier que se trouvait le « Lycée américain de Bithynie », appelé «բարձրագոյն վարժարան». Ces deux institutions – le « Vank « catholique et l’École supérieure protestante – mériteraient un article à elles seules tant leur rôle a été important dans la vie de la localité et de la région.

En raison de sa situation, de sa nature et de son climat, Bardizag devenait durant l’été un lieu de villégiature très prisé. Par bien des aspects, on pourrait comparer cette localité avec Chouchi en Artsakh. La ville et les hameaux alentours attiraient en particulier la bourgeoisie et les intellectuels arméniens de Constantinople. Parmi ceux-ci : Krikor Zohrab, Siamanto, Taniel Varoujan, Archag Tchobanian, Garo Sassouni, Archag Alboyadjian, Schavarche Missakian, Vahan Tékéyan, Théotig et bien d’autres encore.

La ville jouissait donc d’une vie intellectuelle intense avec de nombreuses activités culturelles dont des représentations théâtrales et des concerts. Parmi bien d’autres, le père Gomidas a séjourné à Bardizag où il avait créé la chorale « Minassian ». Kourken Alemshah (1907-1947), un autre musicien renommé, était lui aussi originaire de Bardizag. Plusieurs revues y ont été publiées : « Paros » (le Phare, 1910-12), « Baykar » (Combat/ lutte, 1912-14) et « Méghou » (l’Abeille, 1912-14). Ces journaux étaient l’expression des trois partis historiques arméniens présents dans la région, les Arménagans dès 1880, les Hentchakians et Dachnaks après la révolution de 1908.

Un laboratoire et une vitrine du système scolaire arménien de l’Empire ottoman

Dans le prolongement de la « Renaissance arménienne » débutée au 18e siècle à Venise, Bardizag a acquis une place particulière et une solide réputation dans le domaine de l’enseignement. La ville comptait avant le Génocide huit écoles, pour la plupart des « Écoles nationales » (Ազգային վարժարան), qui dépendaient du Patriarcat de Constantinople. La première école était créée en 1833 et dix ans plus tard une école pour les filles était également fondée. En 1871, on comptabilisait 400 élèves pour les deux écoles. En mai 1847, après un séjour à Bardizag, Eugène Boré, un missionnaire catholique français (1809-1878), également linguiste et archéologue, évoquait en des termes élogieux cette « Ecole nationale » en insistant sur la bonne maîtrise du français de ses élèves (8).

Bardizag, le Collège américain

En 1880, un jeune prêtre âgé de seulement vingt ans, le père Yéghiché Tourian (9), arrive à Bardizag en tant que prédicateur (քարոզիչ) et inspecteur des écoles. Il appartient à la nouvelle génération de religieux formés au monastère voisin d’Armache. en 1883, il réussit à construire un vaste bâtiment de trois étages pour y installer l’école. L’aile Ouest est réservée aux garçons, tandis que l’aile Est est attribuée aux filles. La partie dédiée à l’accueil des garçons est nommée « Nercéssian » en mémoire du patriarche Nercès Varjabedian (1837-1884), tandis que l’aile des filles est baptisée « Chouchanian », en souvenir de Chouchane, la fille du Connétable Vartan Mamigonian (Ve s.). L’école à laquelle on donnera le double nom de « Nercessian-Chouchanian » est fréquentée par près de 1000 élèves des deux sexes. Les élèves y sont admis dès l’âge de cinq ans et obtiennent leur diplôme à l’âge de 14-15 ans (10). Dans son article intitulé « le Bardizag de l’histoire » (11) , Erman Ohanian, qualifie cette période de « siècle d’or de l’éducation » (կրթական ոսկեդար) en référence au Ve siècle qui a été marqué par l’invention de l’alphabet et développement du système scolaire créé par Saint Mesrop Machdots. Bardizag devient rapidement un centre important et innovant en matière de pédagogie.

Bardizag, Ecole des Mekhitaristes

Assadour Hapélian, l’élève devenu pédagogue

De 1880 à 1884, le jeune Assadour Hapélian fréquente cette école « Nerces Chouchanian ». Ses camarades de classe sont, parmi bien d’autres, les futurs évêques Mgrditch Aghavnouni (12) et Garabed Mazloumian (13). Il est unanimement présenté comme l’un des élèves les plus doués, si ce n’est le plus doué, du père Yéghiché Tourian. A la fin de sa scolarité, Assadour est immédiatement engagé comme instituteur dans la même école à l’invitation du père Tourian. Il y enseigne pendant huit ans, de 1884 à 1892. Dès lors, sa vie personnelle et sa trajectoire sont liées à celle de cet ecclésiastique qui deviendra l’une des grandes figures de la spiritualité et de la culture arméniennes de l’époque. A la suite de la nomination du père Tourian à la tête du monastère d’Armache, Assadour Hapélian devient professeur-principal (il supervise le travail des autres enseignants) et Directeur de l’école, remplaçant ainsi son maître. En 1892, il est promu « Directeur des études » du lycée arménien d’Izmit, le centre administratif de la province. Il demeure à ce poste jusqu’en 1895. En 1897, il publie la première édition de son « Abrégé de catéchisme » (14).

L’homme à la double vocation

Comme pour beaucoup de jeunes Arméniens de cette période, la frontière entre vocation éducative et vocation religieuse n’était pas toujours nettement établie. Pour beaucoup d’entre eux, servir Dieu, ou plutôt, servir l’Eglise, équivalait à un engagement politique, national. Entrer en religion relevait parfois même plus d’un acte de patriotisme que d’une véritable vocation religieuse. Mais il semblerait que les choses aient été différentes dans le cas d’Assadour Hapélian qui entre en religion à l’âge de 41 ans, c’est-à-dire assez tard pour l’époque.

Dans quelles conditions cet homme marié, père de trois garçons, Archavir, Hovhannès et Haroutioun (15), entre-t-il en religion ?

L’Église arménienne s’est peut-être aujourd’hui éloignée de nombre de ses bonnes traditions, mais jusqu’au début du 20e siècle, conformément à une antique coutume de l’Église, les prêtres des paroisses étaient choisis par, et pour, leurs communautés. Les fidèles devaient choisir parmi eux celui qu’ils considéraient comme le plus « digne » de devenir leur prêtre. Un article de 1937 du quotidien « Haratch », probablement publié à l’occasion de son décès (16), nous apprend qu’un beau jour de 1908, l’année de la « Révolution des Jeunes Turcs », « Assadour Hapélian a été le candidat qui a reçu le plus de voix lors d’un scrutin à bulletins secrets alors que la ville manquait de prêtres ». Le 9 mars 1908, en même temps que six autres hommes, il est ordonné prêtre-marié (ամուսնացեալ քահանայ) par Mgr. Sdépannos Hovaguimian, Primat du diocèse de Nicomédie (Izmit) en l’église Saint Jacques de Nisibe de Bardizag (17).

En 1910, à la suite du décès de son épouse, il prend l’habit monastique. Il est alors nommé pasteur [Հոգեւոր հովիւ] et prédicateur. En 1911, il reçoit la crosse de Docteur en théologie (վարդապետ). Deux ans plus tard, il devient « archimandrite suprême » (ծայրագոյն վարդապետ). Rapidement, il acquière une solide réputation de prédicateur. Après avoir renoncé pendant un temps à l’enseignement, il est à nouveau sollicité pour enseigner l’Arménien, le Krapar (18), la théologie, l’histoire de l’Église et la bibliophilie. En 1914- 1915, il est nommé membre du « Conseil cantonal » (գաւառական ժողով) et président du conseil synodal (կրօնական ժողով) de la région de Nicomédie.

La destruction de Bardizag

En août 1914, dès le début de la Première guerre mondiale, en moins de trois jours, 1 500 hommes arméniens de la région âgés de 18 à 45 ans sont mobilisés. Les autorités exigent également de la population arménienne qu’elle participe financièrement à « l’effort de guerre » du pays. A la fin du mois d’avril 1915, les notables et les intellectuels sont déportés vers la Mésopotamie. Le 20 juillet, la ville est assiégée par l’armée. De nombreux habitants sont arrêtés, d’autres massacrés. La panique gagne les derniers habitants encore présents dans la ville. Le 9 août, l’ordre d’évacuation générale est décrété. La population doit quitter la ville sous deux jours. Ne sont épargnées que quelques familles de fonctionnaires et de militaires, et d’autres plus aisées que la moyenne. Les villages voisins d’Ovachug,

Tonkel et Aslanpek sont également vidés de leur population. De rares survivants s’échappent en direction d’Izmit. Ceux qui possèdent quelque argent peuvent espérer s’enfuir en train. Ceux qui ne possèdent rien sont déportés vers le désert syrien via Eskişehir et Konya, vers Kirkuk et Mossoul. Seules deux familles converties à l’islam sont autorisées à rester sur place.

En 1918, près de 2 000 des 12 500 habitants reviennent d’exil. Ils trouvent la ville en ruines. Les deux églises ont été transformées en étables. Ils trouvent installés dans les ruines de leurs maisons des musulmans amenés d’autres régions de Turquie (19). L’église et l’école sont succinctement réparées. Le seul prêtre qui a survécu à l’exil, le père Nercès Ghazarossian, soutient et console du mieux qu’il peut les survivants. L’école rouvre ses portes devant environ 250 enfants et près de 500 orphelins sont recueillis. Mais les offensives des Turcs mettent fin à cette période de répit. Terrorisés par les exactions des troupes de Mustapha Kémal, beaucoup de ces rescapés prennent la route de Constantinople pensant y trouver refuge. Après la débâcle des troupes grecques en 1922 (20), tous les Arméniens de Bardizag et de la région de Bythinie qui ont survécu à l’extermination fuient en direction des pays voisins : en Grèce, en Bulgarie et en Roumanie.

Sur les routes de l’exil, de la Grèce à Lyon

Grâce à son fils ainé – Archavir – officier dans l’armée ottomane, le père Anania Hapélian n’a pas été déporté en 1915, mais il a été assigné à résidence dans le village de Hassarle situé à deux heures de Bardizag. Durant trois ans et demi, dans des conditions dramatiques, il est un pasteur attentionné et dévoué pour les chrétiens arméniens des trois confessions -apostoliques, catholiques et protestants – disséminés dans les villages de la région. Accompagnant l’évêque Garabed Mazloumian, il se déplace régulièrement dans tout le canton pour célébrer la messe et dispenser les sacrements (21). En l’absence de l’archevêque Sdépannos Hovaguimian, primat du diocèse, alors en déportation, l’évêque Kapriél Djévahirdjian (22), locum-tenens (տեղապահ) du Patriarcat de Constantinople, le nomme alors administrateur du diocèse de Nicomédie. Il y assume également les fonctions de directeur d’un orphelinat créé par l’organisation américaine “Near East Relief” jusqu’en 1921. A la fin de cette même année, il s’installe en Grèce, à Midzela (23), puis à Mytilène, sur l’île de Lesbos, où il devient pasteur des communautés arméniennes locales (24).

L’archevêque Sdépannos Hovaguimian

Un père pour la génération des orphelins

Entre 1918 et 1922, environ 200 000 orphelins rescapés du Génocide ont pu être rassemblés dans d‘immenses orphelinats en Arménie soviétique (Gyumri), en Turquie, au Moyen-Orient (Liban, Irak, Syrie, Égypte) et dans divers autres pays d’accueil grâce au travail extraordinaire de diverses institutions et organisations (l’Église, l’UGAB, la Société des Nations, le NER, des sociétés missionnaires). En septembre 1922, après la catastrophe de la destruction de Smyrne, les autorités turques s’attaquent au NER et l’obligent à quitter la Turquie, ce qui entraine le transfert de 20 000 orphelins hors du pays. Le gouvernement grec accepte de recevoir la majorité de ces enfants. Le NER installe alors plus de 16 000 enfants sur le pourtour de la mer Égée. Près de 9 000 d’entre eux sont arméniens. Ils ont souvent erré pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant d’être définitivement installés dans un camp ou un orphelinat.

Comme ses fidèles, le père Anania prend lui aussi le chemin de l’exil et se réfugie avec ces orphelins en Grèce où il dirige successivement deux orphelinats à Volos, puis à Mytilène.

Un pasteur pour la communauté lyonnaise naissante

En 1926, à l’invitation du conseil paroissial local et avec la bénédiction de Mgr Balakian, le père Anania s’installe à Lyon (25). ll est à la fois recteur de la paroisse locale et vicaire épiscopal pour la vallée du Rhône et le centre de la France. Il habite alors au 60 de la rue Rabelais, dans le 3e arrondissement (26). À cette époque, la modeste chapelle de la Sainte Mère de Dieu se trouve non loin de là, au 75 de l’avenue Berthelot, dans le 7e arrondissement (27). Il est le premier ecclésiastique du clergé « régulier » (28) nommé à Lyon. À son arrivée, la communauté de Lyon compte deux prêtres mariés, les pères Mgrditch Arslanian et Kévork Tavitian (29).

Dans ces années de l’entre-deux-guerres, la situation religieuse de la communauté arménienne de France est extrêmement confuse. L’évêque Krikoris Balakian qui a reçu du catholicos Kévork V la mission d’organiser un diocèse pour toute l’Europe est contesté par certaines églises dont les religieux et les conseils ne souhaitent pas la création de ce diocèse (30). Dans la région lyonnaise, des associations appelées Ազգային Միութիւն (31) (Union nationale) gèrent le quotidien des églises sans avoir un véritable statut canonique . Les deux vicariats de Lyon et de Marseille sont dotés d’un « Conseil régional » (Գաւառական ժողով) dont le statut semble emprunté à la Constitution nationale (Ազգային սահմանադրութիւն) qui régissait l’Eglise arménienne dans l’empire ottoman (32). Aux rivalités personnelles entre religieux et personnalités laïques s’ajoutent les antagonismes politiques opposant les partisans du parti Dashnaktsoutioun, opposé à l’Arménie soviétique, aux membres des deux autres partis traditionnels – Hentchakian et Ramgavar – qui considéraient le régime en place à Erevan comme un moindre mal et voyaient dans l’Union soviétique le salut du peuple arménien.

L’une des dernières missions que lui confie Mgr Balakian est l’organisation d’un recensement des Arméniens de la région lyonnaise et de la vallée du Rhône ainsi que la création d’écoles et de nouveaux lieux de culte.

C’est dans ce contexte très tourmenté que dans un ultime effort, il tente d’organiser la communauté lyonnaise balbutiante et au-delà, de la vallée du Rhône et du centre du pays (33). Le 15 mai 1927, alors qu’il n’a que 59 ans, mais en raison d’importants problèmes de santé et miné par les épreuves de sa vie d’errance, il renonce à poursuivre son ministère (34).

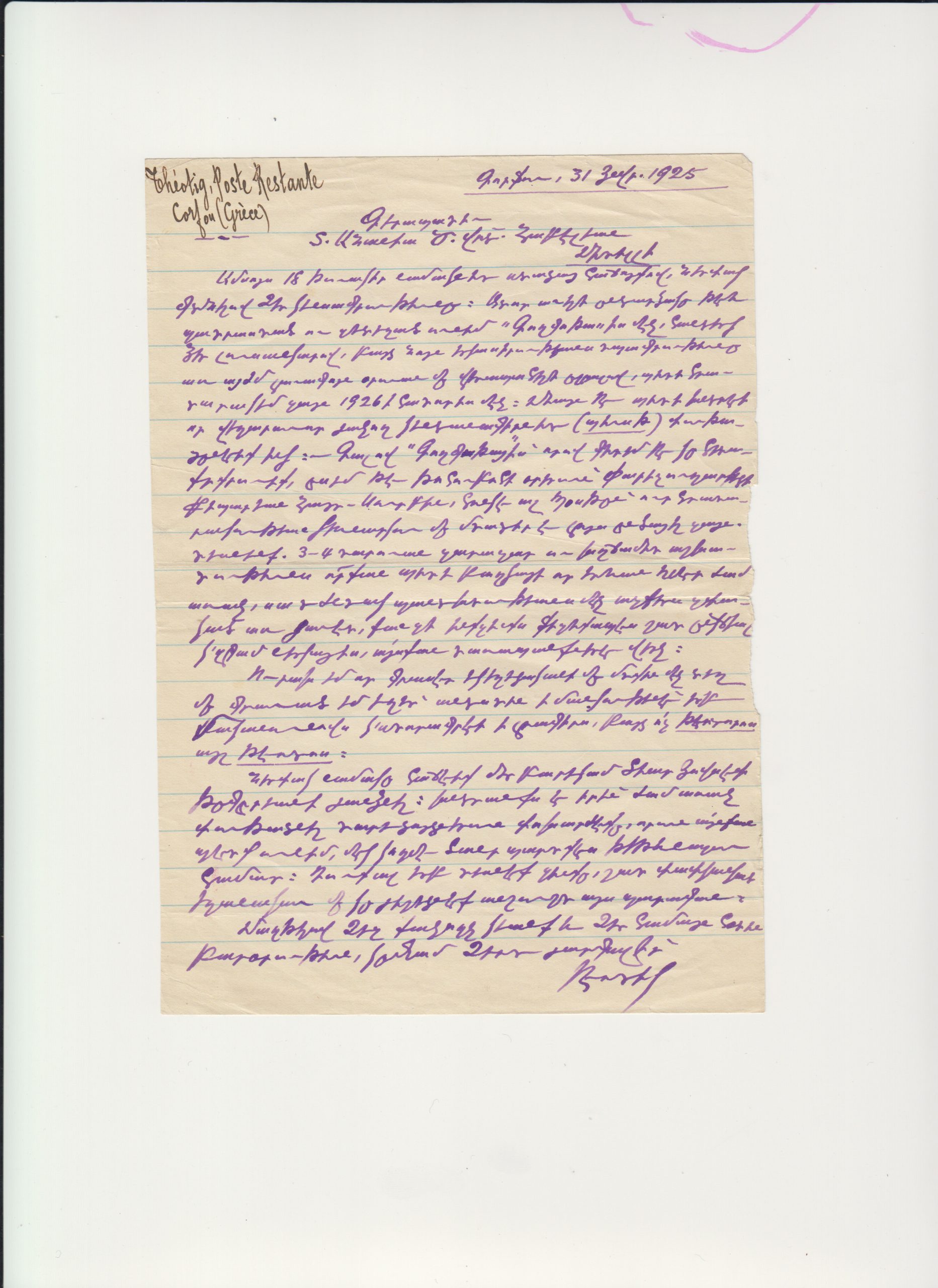

En 1930, bien qu’ayant déposé son fardeau et renoncé à toute activité ecclésiale et communautaire, il organise une cérémonie d’hommage dédiée à son père spirituel, l’archevêque Sdépannos Hovaguimian, qui est à cette époque à la tête du diocèse de Bulgarie, à l’occasion du jubilé marquant le 60e anniversaire de son ordination sacerdotale. Dans une lettre en date du 15 juin cosignée par S. Boyadjian et S. Papazian, membres du bureau de l’Union nationale de Lyon et co-présidents de la commission du jubilé créé à cette occasion, il informe le vénérable archevêque qu’à son initiative, le même jour, durant la divine liturgie célébrée à Lyon (35) un office d’action de grâce a été célébré. Cette lettre l’informe que « des messages d’hommage ont été lus. [Que] du fait de sa faiblesse due à ses douleurs, ll a dû confier la lecture de son message à son fils (36), tandis que S. Boyadjian, le président de la commission du jubilé, évoquait à travers d’anciens souvenirs différents épisodes de la vie exemplaire et empreinte de dévouement » de son éminence (37). Quelques jours auparavant, le 2 mai 1930, il avait déjà adressé à Mgr. Hovaguimian une lettre dans laquelle il lui redisait toute son admiration et son dévouement (38). Les lettres que son fils Hovhannès m’avait confiées quelques années avant sa mort attestent que le père Anania a continué d’entretenir une étroite correspondance avec l’archevêque Sdépannos Hovaguimian, le patriarche Torkom Kouchaguian de Jérusalem et le célèbre publiciste Théotig qui cite d’ailleurs son nom dans son ouvrage consacré aux religieux victimes du Génocide de 1915 (39).

Lettre de Théotig adressée le 31 janvier 1925 depuis Corfou à l’Archimandrite Anania Hapélian qui servait alors la communauté arménienne de Mytilène.

Il s’éteint à son domicile, à Lyon, le 16 janvier 1937 à 22 heures, entouré de ses fils et de ses petits-enfants. Il est âgé de 70 ans. Le 20 janvier, son cercueil est transporté à la chapelle arménienne de la Sainte Mère de Dieu (40). Le lendemain, les obsèques sont présidées par l’évêque Karékine Khatchadourian, Primat des Arméniens de France, venu de Marseille (41). L’évêque qui a sans doute connu le père Anania puisqu’ils étaient tous deux originaires de la même région et appartenaient aux milieux d’Armache, prononce l’éloge du défunt. L’auteur (42) du compte-rendu de ses obsèques paru dans le journal Haratch reprend une partie de l’éloge prononcée par le primat qui, après avoir évoqué le souvenir de « l’arménien, du père, du diacre, du prêtre et de l’archimandrite », invite les présents à imiter le défunt . Au terme de l’office, une foule très nombreuse accompagne en cortège sa dépouille mortelle jusqu’au cimetière de la Guillotière (43).

Quel héritage le Père Anania nous a-t-il laissé ?

En dehors du témoignage de son fils Hovhannès, on sait en réalité peu de choses de son action à Lyon, mais la découverte de nouveaux documents d’archives, peut-être de quelques publications encore non connues, pourraient nous éclairer un peu plus sur la personnalité de cet ecclésiastique assurément hors du commun.

Quelques témoignages attestent de ses qualités de prédicateur et de lecteur exercé de la Bible et font dire que nous avons en la personne du père Anania une « belle figure spirituelle ». Quelques lignes écrites de sa main font également aller dans ce sens. Dans la préface de son précis de catéchisme qu’il publie en 1897, il écrit : « Je ne considère pas inutile de dire aux honorables professeurs de religion qu’il serait opportun que durant toute la durée du cours, on procède à des lectures des Evangiles en lien avec la leçon (par exemple, lire les évangiles correspondants lorsque l’on évoque la fête de Pâques et ainsi de suite …). Ainsi, la lecture régulière d’extraits des Évangiles permettra aux élèves de conserver un esprit sain et empreint d’une bonne morale, et en même temps libéré de toute superstition, car nous croyons que l’Évangile est le plus beau des dons fait par Dieu aux hommes ». Dans cette même introduction, il écrit : « Je souhaiterais également – une autre nouveauté – que nous livrions à l’étude de nos élèves les hymnes les plus importants et les plus chantés, en particulier ceux qui comportent en vérité sens et majesté dans les idées qu’ils expriment » (juin 1897). Ces deux recommandations invitant à se référer sans cesse aux textes bibliques et aux charagans (hymnes) qui sont pour souvent une « réécriture » des vérités évangéliques, révèle une forme de spiritualité plutôt rare à une époque et parmi un clergé plus enclins à perpétuer les rites qu’à évangéliser le peuple des fidèles.

Proche des milieux du monastère d’Armache, il a connu et fréquenté les principales figures de ce mouvement (les futurs évêques Papken Gulesserian, Torkom Kouchguian, Karékine Khatcahdourian), qui annonçait une renaissance spirituelle prometteuse et dont, malheureusement, la plupart des ecclésiastiques sont morts en martyrs en 1915.

Sa pensée et son action en tant que pasteur s’inscrivent donc parfaitement dans le sillon ô combien prometteur tracé par les pères de ce mouvement d’Armache.

En 1932, dans « l’Almanach des Mères arméniennes » publié par le père Vartan Jamgotchian, alors recteur de la paroisse de Lyon, le père Anania livre encore quelques réflexions prémonitoires sur le devenir des Arméniens de France. Après avoir salué toutes les mères arméniennes, il écrit : « il faudra sauver notre nouvelle génération de l’assimilation et lui faire aimer sa nation et son Église, les valeurs de la famille, leur merveilleuse langue, par sa musicalité, par le roman et le chant, porteurs de tous les héroïsmes … Nous qui sommes, les survivants, les restes (մնացորդներ), nous avons le devoir sacré de faire aimer à la nouvelle génération grâce à des représentations théâtrales, par des concerts et des réunions, notre nation et notre Église, nos traditions, notre histoire, en lui donnant une éducation arménienne : la langue et la littérature, et en parlant arménien à la maison comme à l’extérieur, ce qui sera favorisé par des écoles du soir et des écoles quotidiennes ». Un programme qui a été réalisé cinquante ans plus tard par les Lyonnais lorsqu’en dignes héritiers du père Anania, conduits par Mgr Zakarian, ils ont construit l’école « Markarian-Papazian » qui jouxte le non moins beau sanctuaire dédié – hasard de l’Histoire ? – à Saint Jacques de Nisibe, le patron de l’église de Bardizag.

L’ auteur anonyme de sa nécrologie publiée dans les colonnes du quotidien Haratch, écrivait « Avec la mort du défunt Vartabed, l’Église arménienne perd un prêtre à la fois bon et vertueux, un ecclésiastique féru de Krapar qui a consacré toute sa vie à l’Église et à la pédagogie ». Un an plus tard, dans le numéro du vendredi 14 janvier 1938 du même journal, on apprend qu’un office des défunts a été célébré à sa mémoire à l’occasion du premier anniversaire de sa disparition .

Hovhannès et Maritza Hapélian, les dignes héritiers du père Anania

Son plus jeune fils, Hovhannès Hapélian, fait à jamais partie de son héritage. En digne héritier de son père, et bien qu’ayant vécu la plus grande partie de sa vie à Décines, il a servi jusqu’à sa mort son Église et la paroisse de Lyon.

Né en 1908 à Bardizag, Hovhannès perd sa mère à l’âge de 2 ans. Comme ses frères, il est élevé par ses deux grand-mères. En 1912, alors qu’il n’a que quatre ans, il accompagne l’une de ses deux grands-mères en pèlerinage à Jérusalem. Dans une note autobiographique qu’il avait rédigée à ma demande, il raconte comment on avait alors coupé une mèche de ses cheveux devant l’autel de la décollation de Saint-Jacques et consacré au service de l’église.

En 1918, sa famille : son père, ses frères et ses deux grand-mères, s’installent à Constantinople où il est inscrit à l’école Essayan. Il devient l’élève du célèbre musicien et maitre de chantres Levon Tchilinguirian (1862-1932) qui dirige alors la chorale de l’église de la Sainte Trinité de Péra. Le jeune Hovhannès intègre ce chœur où il est initié au chant religieux arménien. En 1920, à Nicomédie, il est fait chantre par l’archevêque Sdépannos Hovaguimian. En 1921, la famille Hapélian prend le chemin de l’exode et s’installe en Grèce sur l’île de Midilli (44).

Hovhannès Hapélian (à gauche) à 4 ans à Jérusalem

En 1939, Hovhannès Hapélian est engagé dans l’armée française. Fait prisonnier, il demeure captif en Allemagne pendant cinq ans et ne retrouve la liberté et la France qu’en 1945. En octobre de la même année, il épouse Maritza Basmadjian, née comme lui à Bardizag (45).

M. Hovhannès Hapélian (à gauche)

Dès l’installation de la famille Hapélian à Lyon, Hovhannès a activement participé à la vie de la communauté arménienne locale en tant que chantre, puis maitre des chantres (դպրապետ), mais également en tant que membre de la Fédération révolutionnaire arménienne [Parti Dachnaktsoutioun/ la FRA]. Dès 1928, il avait adhéré aux jeunesses de ce parti au sein duquel il occupa des fonctions d’encadrement et de direction de 1954 à 1960. Il devient officiellement membre de la FRA en 1932 avec pour parrain Simon Vratsian (1882-1969), le dernier Premier ministre de la République indépendante d’Arménie. Ce n’est qu’en 1978 qu’il mit fin à ses activités politiques du fait de son âge.

Durant le temps d’un mandat, de 1967 à 1971, H. Hapélian a aussi été membre du bureau de l’Union nationale en tant que secrétaire. De 1955 à 1980, il a activement contribué au journal Haratch dont il se disait « filleul » (46) en tant que correspondant local. Il avait également publié dans les colonnes de ce journal qu’il aimait tant des souvenirs de son enfance sous le pseudonyme de « Bardizagtsi ».

Diguine Maritza

Il est difficile d’écrire au sujet de Hovhannès Hapélian sans évoquer son épouse, « Diguine Maritza ».

Comme son mari, Maritza s’était engagée très tôt dans la vie de la communauté de la région lyonnaise, en particulier dans le Comité des femmes pour la construction de l’église saint Jacques et au sein de la section de la Croix bleue des arméniens de France qu’elle avait présidée à Lyon. À son actif également, on se souvient de la création de la section de Saint Maurice de Beynost de cette organisation.

Maritza et Hovhannès formaient un « beau couple », une véritable icône de cette génération de survivants du Génocide qui a eu à cœur de surmonter cette terrible épreuve, de vivre et de faire vivre l’idéal d’une Arménie ressuscitée et indépendante.

Maritza et Hovhannès Hapélian

Hovhannés Hapélian décède le 27 mai 1990 à l’âge de 82 ans. Ses obsèques ont lieu deux jours plus tard en l’église de la Sainte Mère de Dieu de Décines (47). Le 6 juillet, l’un de ses proches amis et camarades de la F.R.A, Ghazar Ghazarian (48), publiait un hommage dans le quotidien Haratch. Maritza lui a survécu durant 7 ans. Elle meurt le 2 décembre 1997, dans des conditions tragiques (49).

« Diguine Maritza » était née dans une famille protestante et même si elle a accompagné durant toute sa vie avec dévouement son époux dans son service de l’Eglise apostolique arménienne, ses obsèques ont eu lieu le 6 décembre 1997 en l’église évangélique de Décines. Dans un bel article-hommage publié dans les colonnes du journal Haratch quelques jours après ses obsèques, M. Vaghinag Miskdjian, une autre belle figure de la communauté Rhône-alpine, décrit cette cérémonie d’adieu qui rassemble une foule très importante et que l’auteur de l’article caractérise « d’œcuménique » puis que l’on y retrouve côtes à côtes le pasteur Khayguian, de l’Église évangélique, Mgr Davit Sahaguian et Mgr. Norvan Zakarian, de l’Église apostolique arménienne (50).

Hovhannès et Maritza auront été jusqu’au soir de leur vie les dignes héritiers du père Anania. Pétris de cette culture du « pays », ils ont constitué avec leurs contemporains cette génération de pionniers qui a bâti notre communauté née il y a maintenant 100 ans. Ils pouvaient, par exemple, reconstituer ensemble un fragment de vie de Bardizag en interprétant à deux voix un chant populaire « d’avant » (51). Baron Hovhannès pouvait ouvrir l’hymnaire de l’Église arménienne (շարակնոց) à n’importe quelle page et chanter la quasi-totalité des hymnes (շարական) qui le composent. Dans le même temps, ils avaient fait complètement leur le mode de vie et les valeurs de la France. Dans une intelligente synthèse de ces deux mondes, ils ont continué de vivre leur identité arménienne d’une manière sereine et authentique. Ceux qui ont eu la chance de les côtoyer se souviennent de leur douceur, de leur rire et de cette complicité qui les a réunis durant toute leur vie.

Nous leur sommes reconnaissant d’avoir été ce qu’ils ont été, de ce qu’ils ont accompli en dignes héritiers du Père Anania. ■

_______

(1) Premier signe d’une sorte de prédestination, Assadour est une déformation du prénom Advadzadour, que l’on peut traduire par Dieudonné.

(2) En arménien Պարտիզակ signifie « Petit jardin ».

(3) Mgr Balakian n’était pas d’un point de vue canonique « Primat », puisque le diocèse dont la création avait été ordonnée par le Catholicos Kévork V par une lettre encyclique en date du 20 février 1925 ne fut institué que 80 ans plus tard. Le projet aboutit en 2006, sous l’impulsion de Mgr Norvan Zakarian, alors évêque des Arméniens de Lyon et de Rhône-Alpes. Mgr Norvan avait été missionné par le Catholicos Karékine II pour mener à son terme ce long processus. Il était alors devenu le premier Primat titulaire du nouveau diocèse. L’histoire de la genèse du diocèse a été écrite par le diacre Stépan Boghossian, un humble mais grand serviteur de l’Église arménienne disparu en novembre 2023. Cf. Ս. Պօղոսեան՝ Թռուցիկ ակնարկ Մարսէյլի հայ գաղութի պատմութեան վրայ, «Զանգակ-97» հրատարակչութիւն, Երեւան, 2005: S. Boghossian Un bref aperçu de l’histoire de la communauté arménienne de Marseille (Chapitre IV), Editions « Zankag 97 », Erevan, 2005. L’ouvrage a également été publié en français.

(4) Actuellement Izmit.

(5) Un village du même nom a existé dans cette région de Sébaste (Սեբաստիա),en Cappadoce, jusqu’en 1915. Selon l’archevêque Torkom Kouchaguian, lui-même originaire de Bardizag, les dialectes des deux villages étaient très proches ; ce qui confirmerait cette théorie sur l’origine des habitants de la ville.

(6) Alors que nous disposons de nombreuses photographies d’autres lieux de culte arméniens de l’Empire ottoman, aucune ne semble avoir été conservée pour les églises de Bardizag et de sa région. La seule dont nous disposons étant celle de l’église catholique de la localité même de Bardizag.

(7) Du nom de l’espace appelé կալ [Gal] où l’on battait le blé.

(8) Էրման Օհանեան «Պատմական Պարտիզակը», «Ժամանակ»՝ Օգոստոս 31, 2020, էջ 1. Erman Ohanian : « le Bardizag historique », «Jamanak», Istanbul, 31 Août 2020, p. 1.

(9) Le frère du poète Bédros Tourian (1851-1872).

(10) Cette institution regroupe notre école primaire et notre actuel collège.

(11) Op. Cit. Note 7 .

(12) Archevêque de l’Église arménienne (1863-1941), catéchiste et enseignant de langue turque à l’école de Bardizag. Successivement primat de plusieurs diocèses de l’Église arménienne, dont celui d’Egypte, Mgr. Aghavnouni a également eu une importante activité en tant qu’historien. Il a été l’auteur de plusieurs ouvrages, dont plusieurs consacrés à la présence des Arméniens à Jérusalem et en Terre sainte.

(13) Primat des Arméniens de Grèce, en 1943 il a ordonné prêtre Léon Garabed Baldjian, élu catholicos en 1955 sous le nom de Vazken 1er.

(14) Հաբելեան Ա.՝ Համառօտ կրօնագիտութիւն: Պատրաստեց Ա. Հ., ազգային վարժարաններու միջին դասընթացքին համար։ (2-րդ հրատ. Դաւթեան գործակալ.): Կ. Պոլիս, տպագր. Նշան Պերպերեանի, 1897: 64 էջ: Hapélian A, précise de catéchisme, à l’usage du Cours moyen des écoles nationales (2e édition). Imprimerie de Nchan Bérbérian, à Constantinople, 1897.

(15) Leurs noms apparaissent dans l’avis de décès et celui de l’office de Quarantaine (Քառասունք) du père Anania publiés dans le journal Haratch du 26 janvier 1937.

(16) La photocopie de cet article qui a été conservée ne porte pas de date.

(17) Jusqu’à sa mort, le père Anania est demeuré fidèle et a voué une grande admiration à Mgr Hovaguimian. On lui doit d’ailleurs un poème qu’il lui avait dédié à l’occasion de l’une de ses visites à l’école de Bardizag et que son fils Hovhannès récitait toujours avec beaucoup de plaisir associant ainsi la mémoire des deux hommes.

(18) L’ Arménien classique, la langue liturgique.

(19) Le but des autorités est à la fois de reloger les Turcs chassés des Balkans et d’empêcher le retour des Arméniens et des Grecs dans leurs villages d’origine.

(20) L’armée grecque qui avait pénétré en Turquie en mai 1919 pour se porter au secours des populations grecques bat en retraite après une campagne offensive victorieuse. L’aventure se termine par la grande catastrophe de Smyrne (Izmir) en septembre 1922.

(21) Son fils Hovhannès m’avait confié quelques années avant sa mort un journal tenu par le père Anania entre 1915 et 1918. Le 26 avril 2022, j’ai remis ce journal à l’Institut-Musée du Génocide à Erevan où il se trouve désormais. Il m’avait également remis à cette même occasion quatre lettres adressées au père Anania par des personnalités de l’époque : l’archevêque Sdépannos Hovaguimian, le patriarche Torkom Ier (Kouchaguian) et le publiciste Théotig. Je les ai également confiées à cette même institution le 16 mai 2025.

(22) Ce dernier remplaçait le Patriarche Zaven Ier Der Yéghiayan – Patriarche de 1913 à 1915 et de 1919 à 1922 – qui se trouve en exil.

(23) L’actuelle ville d’Amaliapoli (Argolie) au Nord-est du Péloponnèse.

(24) Լիոնահայ ուղեցոյց–տարեցոյց, պատկերազարդ եւ քարտիսաւոր։ Առաջին տարի 1931, Տպարան ԵՓՐԱՏ, Լիոն 1931, Guide et almanach arménien de Lyon – illustré et accompagné de cartes – 1931, Première année- Imprimerie « Yéprad » (Euphrate), p. 67.

(25) Quotidien Haratch, N° du 20 septembre 1925, p. 2.

(26) Annuaire des adresses arméniennes, édité par la librairie Արփի (2e année), 1932, p. 120.

(27) La communauté a loué et rénové un bâtiment en bois qui devient son lieu de culte. Une trentaine de maisonnettes sont rapidement construites autour de la chapelle par des familles arméniennes. Ֆրանսահայ տարեգիրք – Annuaire franco-arménien 1927 (2e année), publié sur les presses de l’imprimerie Massis, Paris 1926, p. 260.

(28) Hiéromoines (աբեղայ) ou archimandrites (վարդապետ), ils sont moines et portent la coiffe monastique appelée velum (վեղար). On les désigne sous le nom de վեղարաւոր (végharavor).

(29) Ֆրանսահայ տարեգիրք – Annuaire franco-arménien 1927, édité par l’imprimerie Մասիս, p. 261.

(30) C’était par exemple le cas des églises de Paris et de Londres.

(31) Dans les années de l’après Seconde guerre mondiale, une structure portant le même nom est créée par des militants du front « progressiste », pro-Arménie soviétique. Mais elle est sans lien avec celle fondée en 1918 à Lyon et en 1923 à Marseille.

(32) Adopté en 1863, la Constitution nationale arménienne (Հայ ազգային սահմանադրութիւն), organisait les pouvoirs au sein de l’Église arménienne dans ses diocèses de l’Empire ottoman. Le Patriarche y exerçait le pouvoir exécutif. Il était assisté par deux assemblées, l’une composée de religieux, l’autre de laïcs.

(33) Sa juridiction s’étendait sur les départements du Rhône, l’Isère, la Loire, le Puy-de-Dôme, la Drôme, la Saône et Loire, l’Ardèche et d’autres département … Ֆրանսահայ տարեգիրք – Annuaire franco-arménien 1927, (2e année), publié sur les presses de l’imprimerie Massis, Paris 1926, p. 64.

(34) Լիոնահայ ուղեցոյց–տարեցոյց, պատկերազարդ եւ քարտիսաւոր, Op. cit. p. 67.

(35) Il semblerait que le père Anania ait lui-même exceptionnellement célébré la liturgie du jour.

(36) Sans doute Hovhannès, puisqu’il était chantre (դպիր).

(37) Գէորգ Մեսրոպ՝ Յոբելեանական մատեան Ստեփաննոս արքեպիսկոպոս Յովակիմեանի` նախկին առաջնորդ Նիկոմիդիոյ թեմին, արդի առաջնորդ բուլղարահայոց: Քահանայական վաթսունամեայ յոբելեան: Kévork Mesrop, Album du jubilé de l’archevêque Sdépannos Hovagimian, ancien primat de Nicomédie et actuel primat des Arméniens de Bulgarie. Album du jubilé sacerdotal du 60e anniversaire. Sofia 1931, p. 140- 141. Pédagogue de formation, Kévork Mesrop (1881-1948) était lui aussi originaire de Bardizag. Après avoir été étudiant au séminaire d’Armache, il était lui aussi devenu enseignant à l’école Nerces-Chouchanian.

(38) Kévork Mesrop, Op. cit. p. 146..

(39) Թէոդիկ Գողգոթա հայ հոգեւորականութեան եւ իր հօտին աղէտալի 1915 տարիին, New-York 1995, p. 18 Théotig le golgotha du clergé arménien et du peuple de ses fidèles lors de années de catastrophe de 1915. (Édition préparée par Ara Kalaïdjian).

(40) 75 avenue Berthelot, dans le 7e arrondissement de Lyon.

(41) Ce dernier renonça rapidement au siège primatial de France pour gagner l’Argentine, puis Constantinople où il fut élu patriarche en 1951.

(42) L’article est signé de deux initiales « M.M ».

(43) Haratch, N° du 27 janvier 1937, p. 3.

(44) Ou Méthylène, l’île de Lesbos.

(45) Dans les « archives ouvertes » de l’État civil, à la rubrique décès, on peut lire : « Annig Hapélian né(e) le 7 mai 1908 à Bardizag (France) » sic !

(46) Pour plusieurs générations d’Arméniens de France, dont l’auteur de ces lignes, le journal Haratch a été une véritable école, tant du point de vue de l’apprentissage de la langue arménienne que de l’impulsion qu’il a donné à leur vocation de service de la nation. Les premiers contributeurs, ceux de la génération de Hovhannès Hapélian, avaient adopté ce surnom de « filleuls » (սան–սանուհի) de Haratch.

(47) Quotidien Haratch, n° du 29 mai 1990, p. 4.

(48) Également connu sous le nom de Missak Mirzé, il a été l’auteur de plusieurs ouvrages liés à la vie « au pays », d’avant le Génocide.

(49) Elle a été renversée par un chauffard qui s’est enfuit et qui n’a jamais été retrouvé.

(50) Quotidien Haratch, n° du 17 décembre 1997, p. 2

(51) J’avais eu la chance de les enregistrer quelques années avant leur disparition interprétant des chants d’amour de leur région d’origine.