Conférence de Nazénie Garibian au Centre culturel UCFAF-JAF

Samedi 7 mai 2022, dans ses locaux de la Cité du Wauxhall, le Centre culturel UCFAF-JAF proposait une conférence de Nazénie Garibian sur « Les trésors de l’héritage médiéval d’Artsakh ». Nazénie Garibian est conservatrice en chef du musée et directrice d’études au Maténadaran, professeur associé à l’Académie des Beaux-Arts, rédactrice en chef de l’Annuaire de l’Académie des Beaux-Arts. En 2018-19, au Ministère de la culture d’Arménie, elle occupe le poste de vice-ministre, puis de ministre par intérim. La conférence se proposait de parcourir une période s’étendant du Ve au XIVe siècle, pas moins de dix siècles, avec même une extension jusqu’au XVIIe siècle…

Foisonnante, riche de données précises, il est difficile de rendre compte d’une conférence d’une telle densité, et même d’une telle intensité. Rappelons qu’il n’est pas si loin le temps où, surtout en diaspora, ceux qui connaissaient l’existence du Karabakh (Artsakh) étaient très peu nombreux. Projetée au devant de la scène, l’existence de cette province arménienne, incluse en Azerbaïdjan, est apparue au plus grand nombre lors du processus de désoviétisation. Des revendications d’autonomie, de rattachement à l’Arménie ont alors surgi et l’opportunité d’une libération a aussitôt été saisie.

Ce à quoi le public devait accéder était annoncé dans le titre même de la conférence : « Les trésors de l’héritage médiéval d’Artsakh ». Oui, on allait nous entretenir d’un héritage. Il allait être question de trésors, de richesses, et aussi de la transmission et de la réception d’un patrimoine auquel a droit le peuple arménien au même titre que l’humanité, sachant que le patrimoine de l’humanité transite à travers les peuples qui en sont les premiers gardiens. Plutôt que d’additionner des savoirs, il allait s’agir, en cette conférence, de se saisir d’un héritage, de la même manière que l’Occidental se ressent, tout naturellement, héritier de la civilisation développée par la Grèce antique.

Quelles pouvaient être les attentes du public ? Ce à quoi le public devait accéder était annoncé dans le titre même de la conférence :

« Les trésors de l’héritage médiéval d’Artsakh ». Oui, on allait nous entretenir d’un héritage. Il allait être question de trésors, de richesses,

– et aussi de la transmission et de la réception d’un patrimoine auquel a droit le peuple arménien au même titre que l’humanité, sachant que le patrimoine de l’humanité transite à travers les peuples qui en sont les premiers gardiens. Plutôt que d’additionner des savoirs, il allait s’agir, en cette conférence, de se saisir d’un héritage, de la même manière que l’Occidental se ressent, tout naturellement, héritier de la civilisation développée par la Grèce antique.

Mais le peuple arménien, comme chacun le sait, est fragmenté, une partie de lui-même a disparu dans un génocide, une autre partie est dispersée de par le monde, la guerre, en 2020, a profondément blessé l’Arménie et l’Artsakh, et l’Artsakh est maintenant amputé, son statut est incertain, et l’Arménie est toujours menacée à ses frontières. Et l’Arménien se dit : Suis-je en capacité de recevoir cet héritage et une fois reçu, de le transmettre à l’humanité ? Chacun a en mémoire la destruction des précieux khatchkars du cimetière arménien de Djoulfa, dans la République autonome du Nakhitchevan, en Azerbaïdjan – rendus définitivement à la poussière entre 1998 et 2005. Le but était d’éradiquer toute trace de la présence arménienne. Ironie du sort, c’est à Bakou que s’est tenue la 43e session du Comité du patrimoine mondial de l’Unesco, du 30 juin au 10 juillet 2019… Un an plus tard, l’Azerbaïdjan allait attaquer l’Artsakh avec une violence inouïe… Mais alors, par quel chemin transmettre à l’humanité ?

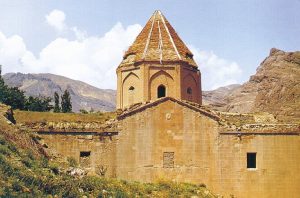

Un imposant corpus d’images aux couleurs vives, venant d’Artsakh, captées à travers forêts et montagnes, a été projeté et commenté dans la pénombre d’une salle de conférence parisienne. Dès les premières images, dès les premiers commentaires qui les ont accompagnées, le public a été capté, emporté à travers des sentiers sinueux dans les montagnes d’Artsakh, auprès de ses trésors médiévaux. Les images défilaient, parfois les plantes sauvages écorchaient les pieds, la respiration s’arrêtait, les pensées couraient – sûrement variées, plus ou moins nourries de connaissances sur l’histoire de l’Artsakh, de l’Arménie, de la Transcaucasie : une longue marche. Et bien sûr, l’inquiétude, la révolte ne pouvaient pas ne pas traverser l’esprit : confrontation douloureuse avec le présent suite à la guerre de 44 jours, celle qui du 27 septembre au 9 novembre 2020 amputa le territoire d’Artsakh. Des sept régions qui formaient la République indépendante autoproclamée de l’Artsakh, Martakert, Askeran, Martouni, Hadrout, Chouchi, Kachatagh (Latchin), Karvatchar (Chahoumian) seules les trois premières sont aujourd’hui sous le pouvoir des autorités arméniennes locales et sous protection russe.

Revenons aux trésors de l’Artsakh. Que nous dit la conférencière ?

Malgré nombre d’éléments qui attestent de conditions difficiles comme l’isolement dû à une géographie montagneuse mais aussi une histoire mouvementée, d’une rare complexité, des frontières fluctuantes, des formes multiples de structures politiques, des influences croisées, différents noms, ce « petit bout de pays », cet « îlot arménien », ouvert au monde et au Caucase plus particulièrement, a su affirmer dès sa christianisation, « une tradition culturelle propre, aux marques identitaires bien définies ». Il est – y compris avec sa forte singularité – partie intégrante de la civilisation arménienne.

Laissons-nous conduire plus avant.

Ce qui définit la république indépendante autoproclamée du Karabakh, couvre une partie des deux provinces historiques arméniennes d’Artsakh et d’Outik. Les noms attribués à chacune de ces deux provinces apparaissent sous des formes quasi identiques à une époque très ancienne, comme Urtexe ou Orxistene pour l’Artsakh et Otene ou Otena pour l’Outik. Ces noms sont enregistrés dans les sources antiques depuis l’époque ourartéenne jusqu’à l’époque romaine et byzantine. Ces deux provinces sont intégrées au royaume d’Arménie déjà à l’époque hellénistique et y sont restées attachées comme les marches orientales du pays jusqu’au début du Ve siècle.

L’histoire de Grigoris, qui fut évêque de ces deux provinces, est évocatrice pour l’auditoire, en cela qu’il était le petit-fils de Grégoire l’Illuminateur qui évangélisa l’Arménie et aussi parce qu’elle permet d’apporter quelque éclairage sur ce qui se passe entre les deux rives du fleuve Koura. Grigoris fut consacré évêque de ces deux provinces au lendemain de la conversion de l’Arménie. Mais lorsqu’il traversa le fleuve Koura, avec pour mission l’évangélisation de l’Alouanie (Aghouanie, Albanie du Caucase), il échoua, perdit la vie en martyr et fut inhumé à Amaras, dans la province d’Artsakh, vers 338. Près d’un siècle et demi plus tard, le roi arsacide, Vatchagan III le Pieux, roi d’Alouanie, retrouve les reliques de Grigoris. Il fait construire un mausolée, pour abriter une partie de ces reliques. Situé actuellement sous l’abside de l’église d’Amaras qui date de 1858, le mausolée que l’on peut dater, lui, entre 485 et 495, est le plus ancien d’Artsakh :

un arc outrepassé à l’entrée et, jadis, – fait exceptionnel, unique pour la région – un double accès, reprenant la typologie de la grotte de la nativité à Bethléem. Et l’on peut noter aussi que l’entrée y était à l’origine depuis le côté Est, en imitant très probablement la disposition du tombeau du Christ à Jérusalem.

Il est important de noter que cette démarche de Vatchagan III est liée à une politique qui vise l’« unification territoriale et confessionnelle de son royaume », et que pour ce faire, il procède à l’intégration des deux provinces arméniennes d’Artsakh et d’Outik où il transfert son administration et sa résidence. Il favorise, dans son royaume, l’accroissement de l’élément arménien. Il donne sa préférence à la langue arménienne devenue aussi la langue de la littérature et de la liturgie chrétienne de l’Alouanie.

Deux autres hauts lieux liés à la christianisation du royaume d’Alouanie sont enracinés sur les territoires de la rive droite, en Artsakh et Outik, Horeka devenu Horekavank et Nersmihr, rebaptisé Saint-apôtre Elisha, connu aussi sous le nom de Jervechtik. Ces importants monastères de l’époque médiévale sont situés près de la frontière nord de l’Azerbaïdjan et ils n’ont pas pu être vraiment étudiés. Ils se trouvent actuellement de l’autre côté de la frontière. De nombreux khatchkars sont insérés dans les murs de Horekavank. Le monastère de Saint-Elisha est aussi célèbre pour ses sanctuaires funéraires, notamment la chapelle qui d’après la tradition abriterait le tombeau de Vatchagan III.

Or, pendant que les provinces de la rive droite de la Kura commencent à définir l’Alouanie (Arran) à partir du VIe siècle, les sources arméniennes continuent à les nommer « Les Marches orientales de l’Arménie », (« Հայոց արեւելից կողմանք »).

Durant la domination arabe, ce territoire, augmenté de la province de Siwnik est inclus dans la fédération d’Arminiya. À la libération du joug arabe, au IXe siècle, deux grandes principautés qui dépendent du royaume d’Arménie sont créées autour de ce noyau : Dizak au sud et Khachen au Nord. Sur le plus ancien khatchkar daté (881), on trouve l’inscription ; « Grigor, fils d’Atrnerseh, prince de Siwnik et d’Alouank ».

Au Xe siècle, au N.-O. de l’ancienne province d’Outik se forme un troisième royaume nommé Parisos. Movses Dasxurantsi y écrit

l’« Histoire de l’Alouanie »: l’unique source que nous connaissons sur ce pays, composée de pièces de différents genres et de différentes époques. S’y trouvent la forteresse de Tcharek, la résidence du roitelet local Sahak Sevada, et le monastère de Banants.

Trois grandes familles, parentes entre elles, s’affirment à partir de la fin du XIIe siècle. Elles s’allient, d’une part, au royaume de Lori et aux princes régnants de l’Arménie septentrionale, et d’autre part, à la maison de Siwnik. Elles ont aussi des liens avec la famille royale Héthoumide de Cilicie. Ce sont les Vakhtangians ou Sakarian au Nord, les Dopean à l’Ouest et les Hasan Djalalian au Sud-Est. À partir du XIIe siècle et surtout au XIIIe siècle, le pays va connaître un véritable « âge d’or » artistique : presque la moitié des monuments et la quasi-totalité des manuscrits illustrés médiévaux viennent de cette période.

À partir du XIVe siècle, l’ensemble de ces territoires est appelé « Karabagh » par les gouverneurs turcs, puis iraniens.

Le pays connaît un autre renouveau, au XVIIe siècle, sous l’autorité du shah iranien, Abbas 1er. Cinq principautés semi-indépendantes sont alors créées : les mélikats dont les chefs étaient issus des maisons princières de la noblesse arménienne locale. L’autorité des méliks perdure jusqu’à l’arrivée des Russes, au début du XIXe siècle.

(À suivre)

Liliane DARONIAN

Paris, le 24 mai 2022