Conférence de Nazénie Garibian au Centre culturel UCFAF-JAF

Les monuments médiévaux d’Artsakh compteraient 2 500 éléments. Quels sont leurs traits distinctifs ?

Certains, parmi eux, ont été étudiés, mis en valeurs, restaurés – surtout durant les trois dernières décennies – d’autres, « églises, châteaux, villages, ponts ou lieux saints se cachent en ruine dans les forêts denses, sans nom, sans identification. » Et parfois, c’est la nature elle-même qui détruit les monuments abandonnés.

Si les monuments chrétiens d’Artsakh ont une parenté évidente avec l’architecture et l’art arméniens, Nazénie Garibian démontre que l’on peut parler d’une école à part sous l’influence des « conditions de production » selon la nature du terrain, les traditions locales, les matériaux disponibles, l’environnement humain, la qualité professionnelle des maîtres bâtisseurs, le goût des commanditaires…

Le caractère rural du pays à l’époque médiéval et le faible développement urbanistique à l’époque moderne permettent de reconstituer l’environnement architectural et l’organisation sociale qui se déployait autour des constructions : couvents, villages, cimetières, ponts, pressoirs à huile ou à vin, fontaines, routes, regroupés autour d’enceintes fortifiées.

On décèle des influences païennes et druidiques sur nombre de lieux saints qui se trouvent au fin fond de la nature, dans les forêts sauvages, au pied des arbres centenaires.

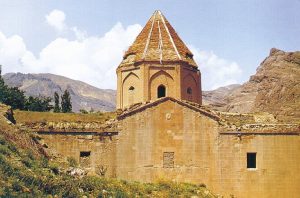

Parmi les monuments conservés, les plus nombreux sont les édifices religieux : des églises, chapelles, martyria, ainsi que des ensembles monastiques.

Comme en général dans le Caucase, les conditions géographiques – comme des séismes fréquents – « ont obligé de bâtir des édifices aux murs épais, aux plans compacts et aux hauteurs faibles ». On remarque la prédominance des plans oblongs par rapport aux plans centrés ou carrés qui se maintient durant tout le Moyen- ge, et cela devient même, au XVIIe siècle, une sorte de standard au sein des états semi-indépendants des méliks. Une autre caractéristique est la présence d’un « clocheton à colonnes élevé directement sur le faîte du toit ».

L’abondance des ponts témoigne de l’activité de la route commerciale qui depuis le haut Moyen-Âge reliait la capitale Partaw à la capitale Dvin en Arménie. Les châteaux étaient à double étage, possédant souvent une longue salle de réception. Les palais de méliks des XVIIe et XVIIIe siècles évoquent une vie fastueuse.

Dans l’ensemble des églises, la sculpture médiévale joue un rôle très secondaire. Les khatchkars font exception par leur valeur autant artistique que leur intérêt historique étant donné la rareté des sources écrites :

y sont gravés des inscriptions concernant les filiations dynastiques, l’identification des donateurs, celle des propriétaires des lieux sacrés…

Les plus beaux spécimens sont issus des ateliers des maîtres des XIIIe et XIVe siècles. Autre particularité significative : quantité de khatchkars portent, dans la partie inférieure, des représentations figuratives, scènes liturgiques ou symboliques, scènes de la vie quotidienne, figures de donateurs, de guerriers, qui nous renseignent sur les costumes, les objets liturgiques et domestiques.

Plus qu’ailleurs en Arménie, on remarque au Karabakh une tradition assez constante de spolia, c’est-à-dire la réutilisation des restes d’anciens monuments, surtout des khatchkars, dans la construction de nouveaux édifices.

Certains des très nombreux édifices religieux d’Artsakh nous ont été présentés plus longuement durant la conférence.

De l’époque paléochrétienne, c’est-à-dire entre les IVe et VIIe s., très peu de monuments nous sont parvenus. Le couvent de Oxte drni – de Sept Portes – se trouve dans la région de Hadrut. L’église serait datable du VIe, VIIe ou même XIe s. Un autre est la basilique de Tsitsernavank, également exceptionnelle en Arménie par sa typologie. Située dans la région de Kashatax, elle est à cheval entre l’Artsakh historique et le Siwnik. Sa datation varie aussi entre les Ve, VIe et XIe s. C’est l’unique basilique arménienne qui présente le type dit hellénistique, lorsque le corps central est plus élevé par rapport aux ailes, ce qui suppose des couvertures séparées.

De l’époque du haut moyen âge qui couvre les IXe-XIe s. également très peu de monuments sont conservés : les invasions seldjoukides, puis mongoles et les reconstructions ultérieures n’ont laissé que quelques vestiges.

En revanche, le XIIIe s. marque le début d’une renaissance culturelle et artistique dans l’ensemble des territoires définis comme les Marches orientales de l’Arménie. C’est surtout la période où les complexes monastiques deviennent de grands centres spirituels et intellectuels. On peut dire, que dans un pays où les villes font défaut, ils incarnent l’idéal d’un urbanisme local où se déploie leur civilisation.

Le XIIIe s. est aussi la période où l’architecture du Karabakh s’est davantage rapprochée du style des monuments d’Arménie. Deux influences y sont nettement distinguées : celle du nord de l’Arménie, particulièrement celle de l’école de Gugark et d’Ani, et celle du sud, exprimée par les monuments de Siwnik.

Parmi les nombreux monuments de cette période médiévale, la conférencière a fait le choix de présenter quelques monastères qui sont « les plus caractéristiques et les plus remarquables ».

L’un de ces monastères, riche en architecture comme en épigraphie, est sans doute celui de Xatravank (Khatravank) ou Saint-Xad. Une inscription dédicatoire de l’église principale porte la date de 1204.

Le monastère a été choisi comme lieu du repos éternel pour plusieurs membres de la famille princière des Dopean, et plus particulièrement pour les femmes. De ce fait, elles l’ont pris sous leur protection en y commanditant différentes constructions et en y offrant de généreuses donations. Le monastère a été restauré par deux fois, au début du XIVe et à la fin du XVIIe s.

Le monastère de Gtitch, parfois nommé Gtavank ou Gtxavank est situé sur le versant nord-est de la montagne de Togh, non loin de la forteresse de Gtitch, dans la région de Hadrout. Son activité est attestée dès le VIIIe siècle. Après la période de décadence due à l’invasion des Seldjoukides, le monastère a été restauré entre 1241 et 1248 « avec beaucoup de peine, en des temps amers et difficiles » comme le précise l’inscription laissée par les évêques Sargis et Vertanès. La communauté monastique était active jusqu’au XIXe siècle. L’enceinte contient deux églises, un gavit, et des cellules de moine. Le monastère est fameux pour ses trois khatchkars, de très belle facture, dont l’un se trouve actuellement au musée d’Etchmiadzine

Nazénie Garibian a conclu sa conférence avec la présentation détaillée de deux monuments exceptionnels, – mieux connus du plus grand nombre – qui sont devenus les emblèmes de la culture médiévale du Karabakh : les monastères de Dadivank et de Gandzassar.

Dadivank est situé dans la région de Chahoumian, au pied du mont Mrav. Il est considéré comme étant l’un des plus anciens monuments des Marches orientales de l’Arménie. Il fut construit entre le IXe et le XIIIe siècle. La tradition veut que le site ait été fondé sur le lieu de la sépulture de Saint Dadé, qui aurait été le disciple de l’apôtre Saint Thaddée. En 2008, les fouilles ont mis au jour un mausolée hypogé, tombe supposée de saint Dadi. Une basilique a été construite au-dessus entre le IXe et le Xe siècle.

À la fin du XIIe siècle, la famille princière des Vakhtangian fait du monastère son « mausolée dynastique ». Férus de culture et d’art, les membres de cette famille donnent refuge à Mxitar Gosh, célèbre juriste qui rédigea le premier code civil arménien.

Après l’invasion mongole, la famille Dopean en prend possession vers la fin du XIIIe s. Devenu la résidence de l’évêque, le monastère qui abrite une grande communauté religieuse, atteint son apogée, devenant centre spirituel, culturel, lieu de pèlerinage.

A l’ouest de la basilique est disposé le grand zhamatun, construit en 1224. Il est particulièrement soigné avec un décor composé de khatchkars incrustés dans les murs intérieurs, et par des ornementations sculptées autour de l’entrée. Au centre du monastère se trouve l’église de Saint-Signe, le « bijou d’Artsakh ». Celle-ci a été fondée par la princesse Arzu Khatun en 1214 pour le salut de l’âme de son époux et de ses fils, Hasan et Grigor. Elle a laissé une longue inscription sur la paroi sud de l’église, accomplissant le vœu de ses fils. Son décor sculpté et surtout ses peintures monumentales sont particulièrement remarquables.

Sur la façade sud, au-dessus de l’inscription d’Arzu Khatun, deux personnages identifiés comme Hasan et Grigor, debout aux côtés de la fenêtre, tiennent le modèle de l’église. Comme la fondation de l’église était leur projet, leur mère a voulu les présenter comme étant les donateurs. Ils portent les costumes traditionnels de l’époque.

Sur la façade nord, deux personnages représentent leur père, Vakhtang Tangik et Saint Dadi.

Sur les surfaces intérieures de ces mêmes murs nord et sud, deux grandes peintures murales, uniques en Artsakh, que les travaux de restauration menées entre 2014 et 2017 permettent d’apprécier, figurent saint Nicolas le Thaumaturge, l’évêque de Myre recevant les signes de son investiture par le Christ et la Vierge, et le martyr de Saint Etienne. Y est reproduite la citation d’un poème de Nerses Shnorhali dédié à Saint Etienne : « Voyez la nature humaine à travers la passion de mon corps ».

À l’extrémité du gavit de l’église d’Arzu Khatun se trouve le clocher du monastère où, à l’étage, dans une niche arquée, se dressent les deux plus grands khatchkars du Karabakh, remarquables de finesse. L’édifice donne l’impression d’être l’« écrin qui abrite ces khatchkars ».

Devant le portique de Saint-Signe se trouve une autre chapelle, construite entre 1211 et 1224, dédiée à Hasan le Grand, père de l’évêque Grigor.

Au sud sont disposés, en longueur, les bâtiments ancillaires du monastère, y compris une bibliothèque, petite pièce carrée creusée d’armoires, servant de réserve pour les manuscrits.

Gandzasar, « Montagne des trésors », situé au cœur du Karabakh, il en est l’un des hauts lieux. Sa présence est attestée pour la première fois au Xe s. Au XIIe s., le couvent devient le panthéon des princes du Khachen. Comme dans le cas de Dadivank, il connaît son âge d’or au temps de Hasan Djalal Dawla, le fils de Vakhtang Tangik, fondateur de la nouvelle dynastie Hasan-Djalalian. La magnifique église a été construite par Hasan Djalal, selon le vœu de son père, entre 1216 et 1238

Il est difficile de décrire Gandzasar sans le support d’images. On parle à son sujet d’élégance et de raffinement. Gandzasar impressionne. On terminera ce compte-rendu par l’évocation de son tambour à 16 côtés, l’une des plus belles pièces de l’architecture arménienne en général, richement sculptée, dont l’originalité surprend, interroge même. Aux points cardinaux, sont figurés des sujets symboliquement importants. Le panneau ouest présente, sous le buste du Christ, la scène du péché originel. Sur les deux panneaux adjacents, deux personnages portent au-dessus de leur tête, sur une sorte de plateau, le modèle d’une église. Ils sont assis, à l’oriental, sur une colonne. Le panneau sud figure une mise au tombeau, Joseph d’Arimatie portant le corps du Christ. Sur les deux panneaux, deux personnages agenouillés sur une colonne, s’adressent au Christ en pose d’imploration. Ils sont surmontés d’un aigle à tête humaine. Quatre têtes d’animaux sont encastrées dans les niches : un bélier, un bœuf et deux aigles…

Par l’audace architectonique, la richesse du décor sculpté et l’originalité de son iconographie, Gandzasar peut réellement être placé parmi les meilleurs exemples de l’architecture arménienne, toutes époques confondues.

Ajoutons que la conférencière a évoqué un projet auquel elle est associée. Un nouveau site, https://artsakh-heritage.aua.am, se propose en effet d’inventorier l’ensemble du patrimoine culturel d’Artsakh (avec photos, courtes descriptions, articles universitaires, cartes, documents juridiques concernant la protection du patrimoine culturel mondial, etc.). Souhaitons que cet important projet reçoive toutes les participations nécessaires pour sa pleine réalisation.

Comment expliquer ce terme qui me revenait à la suite de la conférence : indestructibilité. Celle des hommes… Celle des pierres… Celle de l’histoire limpide d’un pays – l’Artsakh – à l’identité clairement établie au cours des siècles malgré un contexte mouvementé, une histoire que Nazénie Garibian venait de retracer, accompagnée d’un cortège d’images incroyables.

(Suite et fin)

Liliane DARONIAN

Paris, le 24 mai 2022