Sous la direction d’Olivier Leplatre

Littératures classiques, n°107, 296 p.

Presses Universitaires du Midi, décembre 2022, 25,00€

Que seraient l’Iliade et l’Odyssée, les Métamorphoses d’Ovide ou les Fables de La Fontaine sans les illustrations qui les ont accompagnées au fil des siècles ? L’illustration a cependant été longtemps perçue comme un art mineur n’intéressant guère les historiens. Ce n’est donc peut-être pas tout à fait un hasard que la première thèse de doctorat consacrée aux illustrations du début du XVIIe siècle ait été rédigée par une femme, Jeanne Duportal, et que celle-ci ait aussi été, en 1914, la première femme à obtenir un doctorat ès lettres en France. Une sorte d’alliance des genres mineurs, comme l’évoque l’étude que Pascale Cugy consacre à la biographie et au parcours scientifique de cette historienne de l’art.

Les auteurs du présent volume analysent le rôle de l’illustration dans le livre à une époque précise, « sous l’Ancien régime », où une différence technique d’impression marque l’écriture et l’image. Alors que « dans la page manuscrite, écriture et enluminure procédaient toutes deux, sinon de la même main, du moins d’une même logique manuscrite », l’imprimerie avec la gravure introduira un jeu de relief (texte) et de creux (image), comme le remarque Benoît Tane.

La présence de l’illustration dans les livres de littérature a pu surprendre le lecteur/regardeur, par ailleurs habitué aux images insérées dans les livres d’histoire, les ouvrages scientifiques ou les atlas. Ces illustrations méritent pourtant que l’on s’y attarde en ce qu’elles contribuent à véhiculer un message politique entrelacé à une dimension esthétique souvent due à l’inventivité d’artistes de renom. L’on peut, par exemple, penser à Rubens illustrant le traité d’optique de François Aguilon, ou aux cartes de géographie représentant les peuples américains ou asiatiques…. ou encore au « statut des personnages secondaires », comme nous y invite Marie-Claire Planche lorsqu’elle observe un ensemble d’estampes du XVIIe siècle liées à la peinture d’histoire.

L’illustration n’est pas séparable d’un contexte culturel, social, politique que Stéphane Lojkine nomme « régime de représentation » (il en distingue cinq) et dont il propose la modélisation à partir « d’un corpus d’images étalé dans le temps » qui illustre toujours le même texte, en l’occurrence « les manuscrits et éditions illustrés de Virgile », depuis la fin du IVe s. (Vergilius Vaticanus) jusqu’au milieu du XVIIIe (avec Charles-Nicolas Cochin). La fine analyse de Lojkine (malheureusement sans les reproductions des images auxquelles il se réfère, notamment celles exécutées par Abraham Bosse) montre comment le traitement des différents aspects qui composent l’illustration de l’Enéide (perspective, personnages, sens de lecture des signes etc.) rend un écho des événements d’une période, comme celle, agitée, de la Fronde (1648-1653).

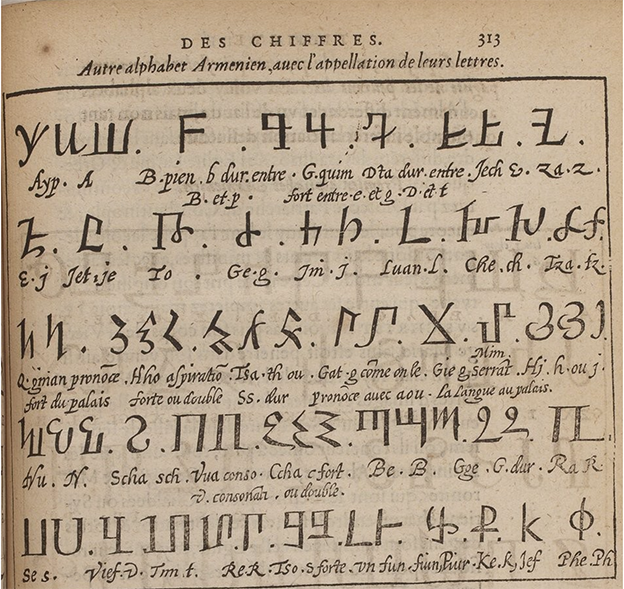

Paul-Victor Desarbres scrute, quant à lui, l’œuvre de Blaise de Vigenère (1523-1596), savant cryptographe, traducteur du livre de Nikolaos Chalkokodylès, L’Histoire de la décadence de l’empire grec et établissement de celui des Turcs paru en 1577 et en 1612 dans une édition augmentée d’illustrations qui feront du livre « un monument des turcica de l’âge classique ». Le terme « illustrations », dans la continuité du latin illustrari, « expliquer », signifie autant les annotations ou commentaires que les figures et images chez Vigenère qui accorde une place importante au « paradigme visuel », au témoignage oculaire. Si Vigenère confère au texte et à l’image une valeur descriptive du factuel et de l’historique, il n’élimine toutefois pas des sens plus allégoriques et secrets, ce dont témoigne son Traicté des chiffres, ou Secretes manieres d’escrire dans lequel le cryptologue examine différents alphabets, parmi lesquels l’arménien auquel il consacre plusieurs pages et deux illustrations.

Philippe Cornuaille part du principe que l’illustrateur veut produire une image forte et qu’il ne craint donc pas de prendre quelques libertés par rapport au texte : ainsi le frontispice du Tartuffe de Molière montrant Tartuffe « pris en flagrant délit de subornation » ne correspond-il ni au texte ni à la représentation théâtrale telle qu’elle a eu lieu. Mais la force de l’image permet sa reproduction (de 1669 à 1739) ou plutôt ses nombreuses contrefaçons, selon les procédés techniques du calque ou de la perforation. Ces images circulent au fil des éditions, qu’il s’agisse de Molière, d’Ovide ou de Flavius Joseph et son Histoire des Juifs illustrée par François Chauveau. Les illustrations de ce dernier seront recopiées dans d’autres ouvrages, hors contexte, et il arrive que la figure d’un personnage en vienne à en incarner d’autres, tout à fait différents (Simon Macchabée devient par exemple Cyrus roi de Perse). Les illustrations de François Chauveau (convoquées par de nombreux auteurs de ce volume) feront également l’objet de l’étude que Maxime Cartron consacre au Clovis ou la France chrétienne de Desmarets de Saint-Sorlin (1657) à partir de la question deleuzienne de l’image-mouvement, c’est-à-dire de la temporalité graphiquement mise en œuvre par le cadrage, le recadrage et le décadrage en vue d’atteindre « une force d’immédiateté » propre au style épique. Cartron se concentre sur un détail, le cheval, qui occupe dix-neuf des vingt-six gravures et montre, dans la lignée d’un Louis Marin, la nécessaire union du mouvement et de la stase, l’ « immobilisation inchoative et prospective » pour engendrer la « dynamique narrative ».

La relation mouvement-temps, la temporalité du renversement, sera transposée en dessin dans les illustrations que Fragonard réalisera autour du célèbre roman de Cervantes, le Don Quichotte (traduit en français en 1614-1618). Le peintre, grand lecteur, se trouve trop souvent associé aux scènes galantes alors qu’une sombre énergie se dégage de ses dessins. Les dix-huit dessins examinés par Floriane Daguisé semblent marqués par une fragmentation s’accordant avec la « construction heurtée du roman », leur tracé frénétique crée un suspens annonciateur du basculement du moment glorieux en faillite, il crée l’enchantement d’une douce folie que vient trancher le réel.

C’est aussi la force de l’image ou « puissance figurale » qui, selon Ralph Dekoninck et Pierre Antoine Fabre, caractérise l’œuvre à la fois théorique et figurée du jésuite Louis Richeome (1544-1625) définie par les auteurs « comme une sorte de sismographe des rapports de force qui tourmentent l’image chrétienne moderne et ses thuriféraires ». Nourri par l’Ecriture dont découlent tous ses écrits qui étaient d’abord poétiques, Richeome consacre, en 1597, l’un des Trois discours pour la religion catholique à la question des images, discours essentiel pour saisir chez lui la relation texte-image. Richeome fait montre d’originalité en introduisant des gravures dans la « littérature spirituelle » et en créant un univers « scripto-audio-visuel » dans lequel advient une complémentarité de la parole et de l’image. L’image est selon lui analogue au nom, tous deux représentent également Dieu, les anges, les diables, les natures invisibles, et ces métaphores invitent à la découverte du vrai sens, car « l’invisible ne peut s’approcher qu’à travers le visible ». L’image procède de l’icône, elle garde en elle une trace de relique et transporte l’énergie de la présence vivante, c’est en cela qu’elle est représentation.

Anne-Elisabeth Spica étudie le frontispice gravé par Romeyn de Hooghe pour Zayde, histoire espagnole (1671), œuvre de Mme de La Fayette parue sous le nom de son secrétaire, Jean Regnault de Segrais et accompagnée d’un traité sur l’origine des romans par Pierre-Daniel Huet. Spica expose les enjeux pédagogiques du texte auxquels renvoie la rhétorique illustrative du frontispice qui fonctionne comme un « avertissement au lecteur » en jouant de façon ambigüe avec les symboles et les allégories connus de ses contemporains (comme ceux de Ripa ou d’Alciat). C’est également « l’enjeu de l’apprentissage » qui sous-tendra le frontispice le plus courant des Aventures de Télémaque de Fénelon dont les épisodes donnent lieu à des séries d’illustrations, un « continuum graphique », conservant la mémoire des séries précédentes, comme le montre avec précision Olivier Leplatre. La fonction allégorique et plus précisément le « moule formel emblématique » intéresse Trung Tan qui l’analyse dans les fables antiques (Ésope, Ovide, Apulée) reprises et traduites en vers au XVIIe, c’est-à-dire adaptées en vue d’un enrichissement de la langue, d’une « copiosité » de la figure marquée, tant dans l’écrit que dans l’illustration, par une valorisation de l’ornemental.

Blaise de Vigenère (1523-1596), Traicté des chiffres, ou Secretes manieres d’escrire,

alphabet arménien.

La mise en scène du pouvoir intéresse Sylvaine Guyot qui dégage le rôle complexe de la représentation des feux d’artifice urbains au XVIIe siècle. Le feu d’artifice est « destiné à exalter l’autorité théologico-politique » et conçu comme « un geste de libéralité à l’égard des sujets ». Il crée un semblant de « communauté fusionnelle » dépassant les barrières sociales, une réunion hypnotique en quelque sorte dont les rapports écrits et imagés, qui sont constitutifs de l’événement festif, feront voir, sous différents cadrages, l’enjeu politique. C’est encore la dimension politique, associée à l’esthétique, qui domine dans l’illustration des ouvrages pédagogiques destinés aux princes et à l’élite, que Bernard Teyssandier étudie. A l’iconographie pauvre de ces ouvrages

« jusqu’à l’avènement des Bourbons à la couronne de France », succède une importante production d’images sous les règnes de Louis XIII et Louis XIV, marqués tous deux par une période de régence. Les illustrations, exécutés par les meilleurs artistes qui en tirent profit et renommée, promeuvent avec faste une image positive du prince véhiculant « l’idée d’une pédagogie royale en acte ». Mais cette idée s’avère en même temps incompatible avec celle de la dignité du roi, car celui-ci, directement rattaché à Dieu, participe nécessairement de son omniscience. Cette situation aporétique sera résolue grâce à l’image d’illustration qui, selon Teyssandier, parvient à transformer « le disciple en maître », en le dépeignant dans une temporalité imaginaire, entouré de divinités antiques. Le monde divin et la dimension transcendantale seront plus tard évincés par Diderot qui fera appel à l’allégorie pour prôner la « raison démystificatrice », comme le signale l’analyse qu’Adrien Paschoud dédie aux premiers écrits philosophiques de l’auteur de l’Encyclopédie.

Cet ouvrage stimulant devrait nous inviter à étudier les illustrations des écrits imprimés en arménien, postérieurs aux manuscrits enluminés et aux belles « lettres oiseaux » (trchnakir) bien souvent reproduits. Qu’en est-il des gravures dans les livres imprimés sur les presses arméniennes à Venise, Marseille ou ailleurs ? A quels genres ou quelles disciplines appartiennent les livres illustrés ? En adoptant une perspective extérieure, l’on pourrait également examiner la manière dont les personnes et les objets arméniens ont été illustrés dans les ouvrages publiés en d’autres langues dans divers pays, selon les époques ou d’après un objet particulier, toujours le même. Si l’illustration s’avère absente durant une longue période, l’on devrait en chercher la raison. La contingence l’explique probablement mais il conviendrait alors de se demander où, dans quel medium, sur quel support, la force illustrative se réfugie. Serait-ce dans le tapis où se nouent dessin et écriture ?

Chakè MATOSSIAN