L’église saint Alexandre Nevsky récemment visitée par Mehriban Alieva peut être comparée à une sorte de « village Potemkine », comme les églises « restaurées » et « désarménisées » du village de Nij (1) attestent de la préservation des Oudis et du patrimoine de « l’Église albanienne » dont ils se revendiquent. Mais la réalité est tout autre. Lors de la soviétisation de la région en 1920, près de la moitié de la population de la ville était encore chrétienne – arménienne et russe – et la ville a compté jusqu’à onze sanctuaires arméniens et sept russes. Cet important patrimoine chrétien n’ayant cessé d’être victime du vandalisme des Azéris, il n’en reste plus aujourd’hui que cinq. Mais seule l’église visitée par M. Aliev est encore la propriété de sa communauté d’origine et ouverte au culte chrétien (2). Elle constitue donc une sorte de « vitrine » de la grande « tolérance » de l’Azerbaïdjan.

Leur nombre et leurs vocables ne sont pas définitivement établis. Les informations les concernant varient selon les auteurs. Deux d’entre eux, Sukias Eprikian (1872- 1952), un moine mekhitariste de Venise auteur d’un dictionnaire toponymique (3), et l’évêque Magar Parkhoutariants (1832-1906), membre de la congrégation de Saint Etchmiadzine, auteur de plusieurs ouvrages, dont un consacré à l’Artsakh (4), permettent cependant d’établir une liste à peu près exhaustive et fiable de ces sanctuaires.

Construite en 1869, soit moins de 20 ans avant celle de Chouchi, la cathédrale Saint Grégoire l’Illuminateur a été jusqu’en 1988 le deuxième lieu de culte arménien encore ouvert au culte dans le pays avant l’exode forcé des Arméniens de la R.S.S. d’Azerbaïdjan (5). Après leur exode, les autorités municipales ont annoncé à plusieurs reprises un plan de destruction de l’église, mais le bâtiment qui avait déjà résisté aux bombardements d’artillerie en 1918, n’a pas à ce jour été détruit. Depuis cette date, tous les symboles chrétiens ont été effacés et le faîte de la coupole privée de sa croix. Les autorités azéries la présentent désormais comme un édifice « albanais » (6). Selon certaines sources, durant la Guerre des 44 jours de 2020, des mercenaires wahhabites auraient utilisé le sanctuaire comme lieu de rassemblement (7). Après avoir été vandalisé, été laissé à l’abandon, privé de portes et de fenêtres, l’élégant bâtiment n’a cessé de se dégrader. Un court film-vidéo récemment posté par un Azerbaïdjanais sur son compte Instagram permet de juger de son état actuel extérieur (8).

Fondée en 1633, située dans l’ancien quartier arménien appelé « Kilisakiant » [village de l’église], elle est la plus ancienne des églises encore visibles à Gandja. Elle a été transformée en salle de concert après la soviétisation, à une date non établie. C’est la seule des églises arméniennes de la ville encore entièrement conservée. Toutes les inscriptions en arménien qui figuraient sur les façades du bâtiment ont été systématiquement effacées dans un passé récent comme l’attestent les photographies publiées dans l’ouvrage de Samvel Karapetian The state of armenian historical monuments in Azerbaijan and Artsakh (9).

Jusqu’à la construction de l’église Saint Grégoire l’Illuminateur, ce sanctuaire a été considéré comme la « cathédrale » de la ville. A ce titre, il possédait un riche patrimoine dont 11 Évangéliaires, et 4 reliques. Celles de Saint Jacques, « Frère du Seigneur », de Saint Jean-Baptiste, de saint Pantéléimon et de saint Minas (10). On sait que son vaste narthex a accueilli pendant une courte période les cours de l’École des Saintes Hripsimiennes fondé en 1874, avant que la direction de l’établissement ne trouve les moyens nécessaires à la location d’un bâtiment.

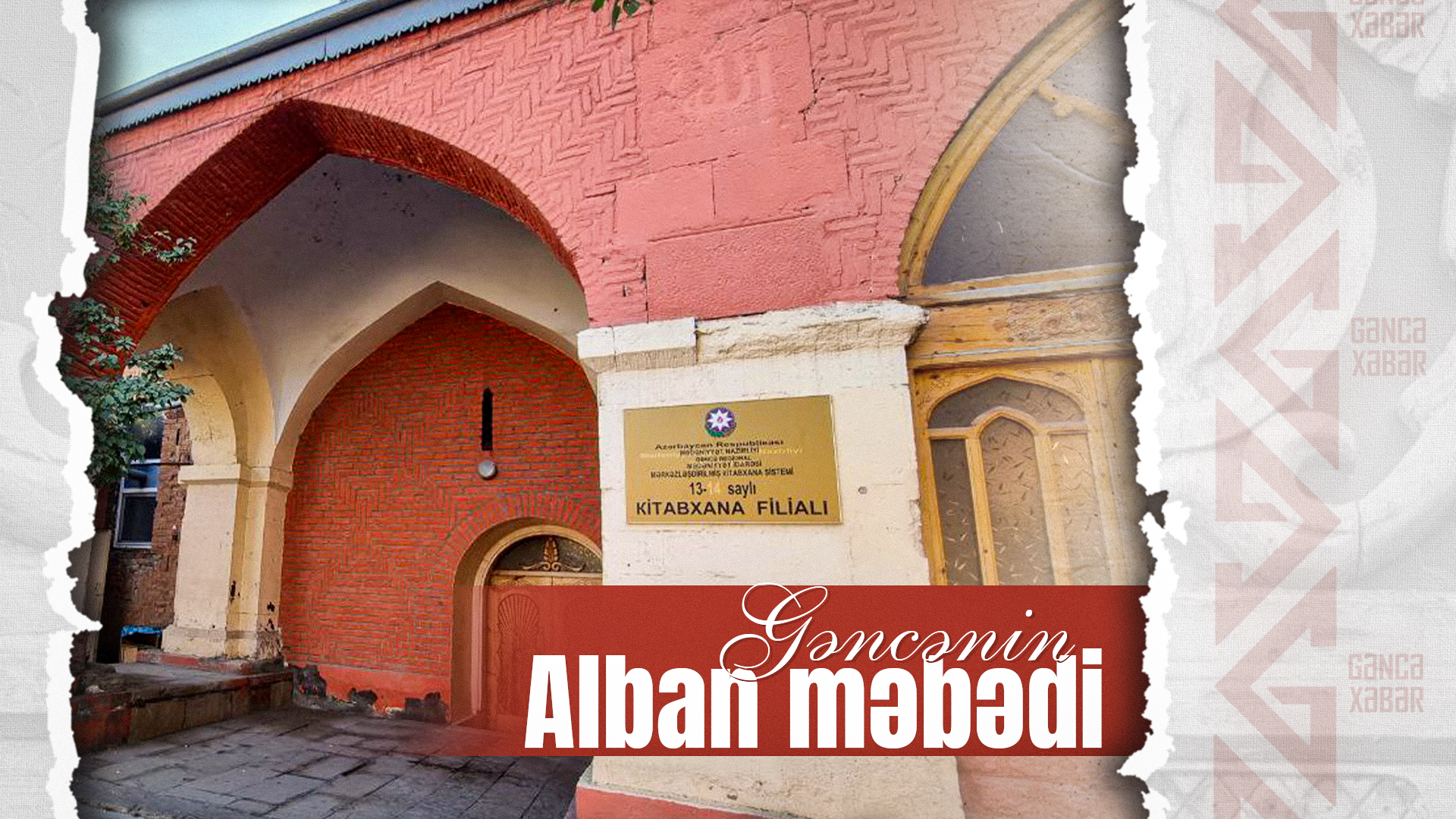

Fondée en 1747 dans le quartier de Norashen, au nord de la ville, l’église a été en grande partie conservée mais restaurée dans un style « turco-musulman ». Elle accueille depuis une date indéterminée un département de la bibliothèque municipale. Comme les églises saint Grégoire l’Illuminateur et saint Jean-Baptiste, saint Serge est également présenté comme un monument albanien (11).

Dans sa monographie consacrée à l’Artsakh, l’évêque Parkhoutariants présente cette église en quelques lignes : « En pisé et sans aucune prétention, elle a été bâtie sur la rive droite du même fleuve [Gandzak], à proximité du “Grand Marché’’. L’église possède une partie des reliques de Saint Georges, c’est pourquoi elle est un lieu de pèlerinage non seulement pour les Arméniens, mais aussi pour les étrangers. Cette relique a été apportée ici par les paroissiens actuels qui ont quitté Erevan en 1814. L’église possède plusieurs commerces et dispose de plusieurs salles dans sa cour. Il n’y a qu’un seul prêtre » (12).

Elle aurait été bâtie aux environs de 1712, également dans le quartier de Norashen. Aujourd’hui entièrement détruite, elle est citée et décrite par l’évêque Parkhoutariants (13).

L’évêque Magar cite également trois autres églises détruites (14). L’une aurait été dédiée au Christ, Très saint sauveur (15) [Սուրբ Քրիստոս Ամենափրկիչ], les deux autres au Saint Apôtre Thadée [Սուրբ Թադէոս առաքեալ], et à Saint Cyriaque et Sainte Judith, sa mère [Սուրբ Կիրակոս եւ Մայրն Յուղիտա] (16). Il complète sa présentation des sanctuaires de la ville en évoquant deux chapelles, celle de la Sainte Mère de Dieu édifiée au sud de la ville, et celle de Saint Serge située au nord de la ville, près du quartier de Norashen. Il précise que les revenus de ces chapelles fréquentées par les pèlerins sont attribués aux établissements scolaires de la ville (17).

Des sept églises russes construites à Gandja à diverses périodes de l’histoire, ne subsiste plus que celle visitée par Mehriban Alieva, et une autre qu’elle n’a pas visitée, dédiée à Saint Cyrille et Saint Méthode, les deux évangélisateurs du monde slave, également appelée « église luthérienne ».

Plusieurs sources attribuent ce sanctuaire fondé en 1885 et consacré en 1902 à la communauté allemande de la ville sans que la chose ne soit avérée (18). La version la plus couramment admise est que sa construction a été décidée pour répondre aux besoins spirituels des personnels, des élèves et des parents d’élèves du lycée russe pour garçons dont l’église était devenue trop exigüe au cours du temps. D’autres sources évoquent une utilisation de ce lieu de culte orthodoxe par les Allemands luthériens de la ville après sa confiscation dans les années 1920. Elle aurait ensuite été reprise à ses nouveaux fidèles en 1940-41 au moment de l’invasion allemande de l’U.R.S.S. et de la déportation des Allemands de la région en Asie centrale (19). En 1986, le Conseil des Ministres de la RSS d’Azerbaïdjan ordonne le transfert du bâtiment au Théâtre de marionnettes de la ville. Il n’est pas exclu que la décision de transformer l’église arménienne Saint Jean-Baptiste en salle de concerts n’ait été prise au même moment. Très étrangement, cette église est absente de la liste des sanctuaires de la rubrique « Histoire des églises orthodoxes d’Azerbaïdjan » du site du diocèse de Bakou (20). Sans doute pour ne pas froisser les autorités politiques du pays en les accusant « en creux » d’avoir désacralisé et « dévoyé » un sanctuaire orthodoxe russe. Les enjeux ne sont naturellement pas les mêmes lorsqu’il s’agit du patrimoine arménien ou albanien.

Comme les sanctuaires arméniens, deux autres lieux de culte russes, un oratoire consacré à sainte Elisabeth et à Saint Zacharie (21) et l’église appelée « militaire », c’est-à-dire de la garnison, peut-être dédié à la sainte Trinité, ont également été détruits à l’instigation des autorités azerbaïdjanaises, tout comme l’église de Stepanakert, dans le Haut-Karabakh voisin.

L’église de la sainte Transfiguration de Stepanakert a été construite pour le 16e régiment de grenadiers mingréliens alors qu’il était cantonné au Karabakh en 1864. Le sanctuaire a été consacrée le 9 février 1868. Il était situé au centre de la ville qui n’était à l’époque qu’un gros bourg. Le bâtiment était en pierre, en forme de croix et couronné par un tambour assez similaire à ceux des églises arméniennes. Il pouvait accueillir jusqu’à 1 000 personnes. On ignore à quelle date l’église a été détruite et les circonstances de sa destruction. La lecture du site du diocèse de l’Église orthodoxe russe sur lequel figurent ces informations révèle qu’« il n’y a aucune information sur l’église après 1913. Qu’elle a probablement subi le même sort que la plupart des églises orthodoxes. Elle [aurait] été démolie à l’époque soviétique ». L’emploi du conditionnel et la non-désignation du responsable sont très révélateurs. La hiérarchie de l’Église russe est fort prudente lorsqu’elle évoque la destruction de son patrimoine en Azerbaïdjan. Mais au lendemain de la « Guerre des 44 jours », alors qu’il accordait une interview à un media azerbaïdjanais, le père Denis Sotnikov, le recteur actuel de l’église russe de Gandja, dénonçait avec véhémence le « vandalisme des Arméniens » responsables, selon lui, de la destruction de l’église russe du village de Kuropatkino en Artsakh (22). Or, cette église, comme l’église russe de Chouchi, a été détruite par les autorités azerbaïdjanaises, bien avant la création de la République d’Artsakh. Le père Sotnikov qui connait la qualité des relations entre son Église et l’Église arménienne ne pouvait ignorer que les autorités de cette même République d’Artsakh avaient au contraire programmé la restauration de cette église russe, comme elles avaient restauré l’une des deux mosquées de Chouchi, avec le soutien actif d’un certain Ruben Vardanian. Mais le clergé russe d’Azerbaïdjan sait pertinemment ce que lui couterait le ressentiment de son président.

Il est évidemment difficile de prédire ce que va devenir ce patrimoine chrétien aux mains d’Aliev. L’homme est capable de tout. Nous le voyons à l’œuvre chaque jour en Artsakh. Nous connaissons sa brutalité et sa rouerie, mais aussi la « faiblesse » de ceux qui votent chaque jour de nouvelles motions pour demander le retour des Artsakhiotes sur leurs terres sans prendre la moindre sanction à son égard.

Simplement combattre pied-à-pied le négationnisme et le révisionnisme de Bakou. Diffuser inlassablement les travaux des historiens et des spécialistes de l’Art de renommée internationale qui ne manquent pas dans nos rangs et parmi nos amis, pour, sans répit, répondre aux mercenaires recrutés par les fondations azerbaïdjanaises.

Faire front et résister sur tous les fronts, chacun de là où il se tient et avec ses « armes ».

On pourrait aussi imaginer, avant une prochaine visite de Mehriban Alieva dans la ville de Gandzak, que l’office du tourisme de la ville et le dernier prêtre chrétien de la ville puissent ensemble concevoir un « parcours de découverte de la Gandja chrétienne » avant que les dernières traces de ce riche patrimoine en péril aient disparu sous les coups des pelleteuses et des engins de chantier qui s’emploient à bâtir un nouvel Azerbaïdjan, « terre de tolérance ».

À défaut d’en faire profiter la Première Dame de ce pays, on pourrait imaginer de le proposer aux dignitaires de toutes les confessions chrétiennes régulièrement invités lors des « Grands messes » que son époux organise pour promouvoir le « multiculturalisme et la cohabitation entre toutes les religions ».

Un vœu pieu ?

Sahak SUKIASYAN ■

Prochain article : De Gandzak à Kirovabad et Gandja

––—–

(1) Dans le Nord-ouest du pays, dans la région appelée Բուն Աղուանք [Poun Aghvank – Véritable Albanie], où se trouvaient de nombreux villages arméniens et oudis. Certains, comme ceux de Nij, de Vardashen [Oğuz] ou ceux de la région de Qutqaşen étaient peuplés jusqu’à la Première guerre du Karabakh d’Arméniens et d’Oudis.

(2) On notera cependant que la ville comptait 895 Russes au recensement de 2009, alors qu’ils étaient plus de 20 000 en 1970.

(3) Սուքիաս վրդ. Էփրիկեան՝ Պատկերազարդ Բնաշխարհիկ բառարան, հատոր առաջին, գիրք Ա, երկրորդ տպագրութիւն, Վենետիկ, 1903- Archimandrite Sukias Eprikian: Dictionnaire illustré de la patrie, vol. I, Venise, Saint Lazare, 1903, p. 456.

(4) Մակար եպիսկոպոս Բարխուդարեանց, Արցախ. Բաքու, Տպարան Արօր 1895. Evêque Magar Parkhoutariants, Artsakh, Imprimerie Aror, Bakou 1895. Réédité à Erevan en 2018, Editions « Lusakn ».

(5) Avant la création de l’Azerbaïdjan et sa soviétisation, les territoires actuellement occupés par cet état comptaient plusieurs centaines de lieux de culte arméniens https://proza.ru/2022/02/08/733

(6) Ce qui est un non-sens absolu puisque selon eux, « l’Église albanienne » aurait été « abolie par les Arméniens avec l’aide des Russes en 1836 ». Par ailleurs, le 23 août 2020, le site d’informations « Gandja Post » proposait de transformer cette « église arménienne » en musée des « exactions commises par les Arméniens », et du « génocide » subi par les Azéris. https://gancapost.info/az/article/1805/g-nc-d-ki-erm-ni-kils-si-soyqirim-muzeyin-cevrilm-lidir/

(7) https://forum.hayastan.com/topic/27460-церковь-просветителя-в-гандзаке-превращена-азерами/

(8) Dans cette courte vidéo datant de 2024, cet homme qui appartient visiblement au monde du show-biz et qui tient un discours ultra-nationaliste, explique en russe qu’il se trouve dans l’enceinte de l’église arménienne de Gandja. Il déclare que celle-ci est placée « sous la protection de l’État ». Il interpelle ensuite les Arméniens sur le sort des « 400 mosquées azerbaïdjanaises qui se trouvaient en Arménie, dont 200 dans la seule ville d’Erevan » (sic). https://www.instagram.com/reel/C3aRAwTILqf/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

(9) Samvel Karapetian, The state of armenian historical monuments in Azerbaijan and Artsakh [L’état des monuments historiques arméniens en Azerbaïdjan et en Artsakh]. Erevan 2011 – Research on Armenian Architecture Foundation [R.A.A.] – Fondation pour la recherche sur l’architecture arménienne [R.A.A.].

(10) Սուքիաս վրդ. Էփրիկեան (op.cit.) p. 456.

(11)

(12) Մակար եպիսկոպոս Բարխուդարեանց (op. cit.), p. 47.

(13) Մակար եպիսկոպոս Բարխուդարեանց (op. cit.), p. 47. Le religieux fait une description assez détaillée de l’édifice dont il donne les dimensions : 26,5 m. de long et 16 m. de large, en indiquant qu’elle comporte six piliers monolithiques. Il rapporte également qu’une partie des voutes s’est effondrée du fait de fissures sur le mur est-ouest et qu’il a fallu construire des contreforts pour consolider l’édifice. A l’occasion de ces travaux, un narthex a été ajouté au bâtiment. Il énumère ensuite les quelques livres liturgiques et reliques que renferme l’église.

(14) Մակար եպիսկոպոս Բարխուդարեանց (op. cit.), p. 53.

(15) Il ne subsiste aucun document ni photographie lié à l’histoire de cette église. La date de sa destruction est inconnue et ne demeure que le fait qu’une « faculté de médecine aurait été construite à son emplacement ».

(16) A propos de ces deux saints très peu connus, voir : Սուրբ Կիրակոս [Յուդա] եւ Մայրն Յուղիտա [Աննա] : Թորգոմ Պատր. Գուշակեան՝ Սուրբք եւ տօնք Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ, Երուսաղէմ 1957 : Patriarche Torgom Kouchakian, Fêtes et saints de l’Église d’Arménie, Jérusalem 1957, p. 37.

(17) Մակար եպիսկոպոս Բարխուդարեանց (op. cit.), p. 53.

(18) Au moment de la construction de cet édifice cultuel, la « communauté allemande » de la ville comptait moins de 400 personnes.

(19) Ces informations se retrouvent sur de nombreux sites à caractère touristique.

(20) https://pravoslavie.az/history/orthodox_churches_azerbaijan_history/

(21) Après leur arrivée dans la région en 1804, les Russes avaient transformé en église la grande mosquée du Khan de la ville et consacré ce sanctuaire à saint Zacharie et à sainte Elisabeth. Ce lieu de culte étant ensuite tombé en ruine, il a été abandonné par les fidèles de l’église russe. Une chapelle a été élevée par la suite à l’emplacement de ce premier lieu de culte orthodoxe russe de la ville. Elle n’est pas conservée de nos jours.