Le nom de Gandzak qui est donné par les Arméniens à la ville comme au canton éponyme proviendrait du mot « Gandz » qui signifie « trésor » en arménien. Le dictionnaire toponymique de l’Arménie et des régions voisines édité à Erevan entre 1986 et 2001 (1) recense une dizaine de lieux, villages, divisions ou subdivisions administratives, portant ce nom dans différentes régions de l’Arménie historique.

Le nom de la ville de « Gandja » qui est aujourd’hui la deuxième ville d’Azerbaïdjan (2) dériverait donc de ce mot arménien. Le canton du Gandzak est également connu dans l’histoire sous le nom de Շակաշէն [Chakachen]. Le célèbre moine mékhitariste et arménologue Léonce Alichan (1820-1901) consacre un chapitre très documenté à la région dans son ouvrage Տեղագիր Հայոց մեծաց publié à Venise en 1855 (3). Plus récemment, cette région a été étudiée et décrite par Samvel Karapetian et Sergey Yeremiants (4).

La ville qui compte de nos jours près de 350 000 habitants est née d’une histoire complexe. Elle se situe sur le territoire de la province historique d’Outik (5) en Grande Arménie, une région que les historiens et géographes arméniens anciens nommaient Confins de l’Arménie orientale (6). De nombreuses sources concernant la ville de Gandzak et sa région sont de provenance arménienne (7). Selon ces sources, la ville aurait été fondée en 859-860 par Mohammed-Ibn-Khalid, un gouverneur arabe de la région (8). La Géorgie et l’Arménie étaient à cette époque dominées par les Arabes Omeyades après qu’ils en aient chassés les Perses Sassanides. Du XIe au XIIe siècle, la région connait plusieurs vagues successives d’invasions mongoles et turques. C’est à l’occasion de l’incursions des Seldjoukides de 1075 qu’un prince, seigneur d’un château situé près de Gandzak, quitte la région pour se réfugier en Cilicie. Il est entré dans l’histoire sous le nom d’Ochine de Lampron, le fondateur de la dynastie des Hétoumides.

Au Moyen-Âge, la cité est décrite par les auteurs contemporains comme entourée de nombreux villages et monastères arméniens construits à des époques antérieures. C’est dans l’un d’entre eux, à Tasn, un monastère fondé en 751 (9), que le grand Mkhitar Gosh a rédigé son célèbre « Code des lois ».

Au XIIe siècle, Gandzak et sa région sont libérées des Seldjoukides qui avaient envahi la région un siècle plus tôt et sont inclues dans la principauté des princes Zakarian. La cité connait alors une période de prospérité et sa population arménienne, un fort accroissement.

Les annales conservent également le souvenir de plusieurs autres personnalités originaires de la région comme le théologien et hymnographe Jean Le Diacre [Hovhannès Sarkavak 1045-1129] ou l’éminent religieux théologien et canoniste Tavit Alavka Vordi [? – 1130]. Deux autres grandes figures, l’historien Guiragos de Gandzak [1201 – 1271] et le théologien et canoniste Vartan Areveltsi [1198-1271] sont aussi originaires de la région. A l’Epoque Moderne, un religieux lui aussi originaire de la ville, Krikor V Margarian, plus sous le nom de Baron-Ter, est resté dans l’histoire arménienne pour avoir occupé le siège patriarcal arménien de Jérusalem de 1613 à 1645 (10).

La ville et à nouveau conquise, détruite et mise à sac par les Mongols en 1236. Malgré ce grand cataclysme, le monachisme arménien se maintient dans la région de Gandzak et poursuit son œuvre spirituelle et éducative. Au XVIe siècle, la ville est reconstruite. Elle devient le siège du Khanat de Gandja tributaire des Séfévides de Perse qui ont repris pied dans la contrée. Quatre familles de Meliks arméniens (11) réussissent à se maintenir dans la région, les Beklarian, les Mnatsakanian, les Chahnazarian et les Rosdomian. Néanmoins, durant tout le XVIIe et le XVIIIe siècle la population de la région ne cesse d’émigrer pour fuir les persécutions des seigneurs musulmans (12). D’autres sont emmenés en captivité par les occupants qui les installent par la contrainte dans d’autres régions qui leur sont soumises. L’équilibre démographique entre les Arméniens et les différents groupes musulmans est fortement menacé par ces départs massifs des Arméniens vers des contrées plus accueillantes (13).

Après l’annexion de la région par la Russie en 1804 et la signature du Traité de Golestan en 1813, le khanat devient un « Gouvernorat » de l’Empire russe. Les nouveaux occupants donnent à la ville et à sa région le nom d’Elizavetpol en l’honneur de l’épouse du tzar Alexandre 1er.

Les Arméniens y sont à cette époque encore presque aussi grand nombre que ceux que l’on appelait les « Tatars », Ceux même dont les Azéris se disent aujourd’hui les descendants. A ces deux groupes ethniques prédominants, s’ajoutent les militaires et fonctionnaires russes et un nombre important d’immigrants allemands venus du Wurtemberg pour des motifs strictement économiques (14). La région compte également une importante communauté de Lézguiens, un groupe ethnique caucasien de confession musulmane sunnite de plus de 20 000 membres. La ville était alors composée de plusieurs quartiers arméniens et « tatares » qui s’étaient développés sur les deux rives de la rivière Gandzak qui traverse la cité.

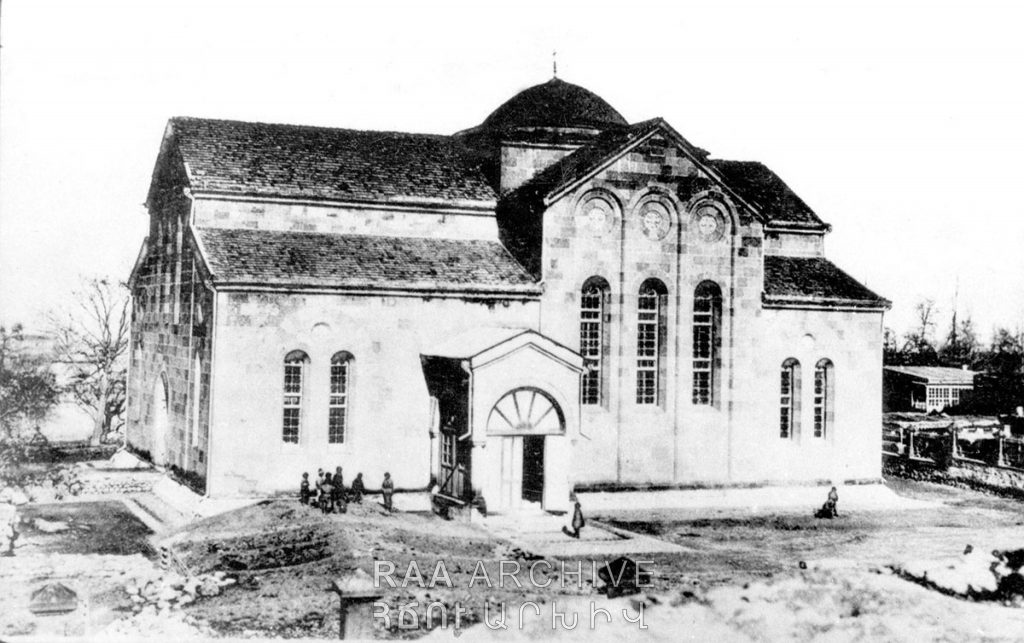

Du point de vue religieux, la région du Gandzak devient un vicariat de l’important diocèse arménien de Géorgie en 1837 (15). La ville et les villages de la région possèdent un important patrimoine constitué d’églises de belle facture, en pierre de taille, comme l’église saint Jean-Baptiste ou la cathédrale Saint Grégoire l’Illuminateur à Gandzak, et de plus modestes églises rurales de pierre ou de pisé dans les régions alentours.

Jusqu’à la création de l’Azerbaïdjan, malgré les massacres récurrents de la population arménienne par les Tatars de la région, parfois encouragés par les autorités tzaristes, Gandzak demeure un important centre intellectuel et culturel pour les Arméniens. La ville et la région comptent de nombreuses écoles, certaines sont réservées aux filles ou aux garçons, d’autres sont mixtes (16). On y trouve également une presse, bien moins riche que celle de Tiflis. Trois titres paraissent à Gandzak entre 1874 et 1918 Հայկական աշխարհ [Monde arménien de 1874-75], Քայլեր [Des pas, en 1917], Մեր ձայնը [Notre voix, en 1918 ].

De la ceinture des prestigieux monastères qui entourait la cité au Moyen-Âge, peu sont encore aujourd’hui conservés. Parmi ceux-ci, se trouvait le monastère des Saints Traducteurs [Srpots Tarkmantchats] que Mehriban Alieva aurait dû visiter avant qu’il n’ait complètement disparu. Trois photographies prises, l’une à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle, les deux autres dans les années 1980 et 2000 témoignent de la grande « bienveillance »

de l’Etat azerbaïdjanais à l’égard du patrimoine chrétien dans la région, comme dans le reste du pays.

A l’issue d’une visite pastorale qu’il a effectuée en 1890-91 à travers le Gandzak, l’évêque Krikoris Aghvanyants, alors vicaire épiscopal de la région, rédige un journal de voyage décrivant cette région septentrionale du Karabakh. L’ouvrage comporte deux parties. La première est consacrée à la ville de Gandzak et la deuxième, aux régions alentours. Il fourmille d’informations historiques, ethnographiques et statistiques (recensement de 1886). L’évêque Krikoris y décrit ce monastère des Saints Traducteurs et raconte comment le 21 juin 1890, à l’occasion de cette visite pastorale, il a consacré la croix du clocher qui venait d’être réparé (17).

Jusqu’à la création de l’Azerbaïdjan, malgré les massacres récurrents de la population arménienne par les Tatars de la région, d’ailleurs parfois encouragés par les autorités tsaristes, la ville de Gandzak demeure un important centre intellectuel et culturel pour les Arméniens.

Entre 1905 et 1907, la population arménienne locale est soumise à d’importants massacres de la part des Turcs locaux. C’est la période de ce que l’on a appelé de manière très euphémique « les massacres arméno-tatares ».

Au printemps 1918, 20 000 Arméniens de la région sont massacrés par l’armée turque qui avait pénétré dans la région. L’un des responsables de cette offensive est Nuri Bey, le demi-frère d’Enver, l’un des trois chefs du parti Union et Progrès responsables du Génocide des Arméniens de l’Empire ottoman (18). Ces massacres portent un nouveau coup important à la présence arménienne dans ces régions.

Peu après sa soviétisation en 1920, après s’être approprié la ville et la région du Gandzak, le nouvel état annexe également le Haut-Karabakh et le Nakhitchevan. Elizavetpol est rebaptisée Gandja, puis Kirovabad en 1935. Elle devient la deuxième ville de la R.S.S. d’Azerbaïdjan. Durant cette période, plus de 40 000 Arméniens vivent encore dans la ville et la région. Malgré la politique d’oppression des autorités locales, ils réussissent à maintenir un certain nombre de leurs activités nationales. Ils y possèdent des écoles, un théâtre qui fonctionne de 1935 à 1949. Une presse de langue arménienne se maintient jusqu’en 1940. Mais, comme l’Église et les institutions scolaires arméniennes, elle est strictement contrôlée et encadrée par les autorités azerbaïdjanaises. A partir de la soviétisation du pays, les journaux édités en arménien sont des organes d’État aux contenus dénués de tout intérêt et naturellement idéologiquement très connotés. Quatre organes de presse sont édités à Gandja entre 1930 et 1980 : Հարված [Le Coup /1930-1933] Խորհրդային Գյանջա [Gandja soviétique / 1933-1935], Կիրովաբադի բանվոր [Ouvrier de Kirovabad / 1949-1952], Բանվորական Կիրովաբադ [Kirovabad ouvrier / 1935- 1948 et 1967-1980]. A partir de 1980, les derniers organes de presse paraissant en langue arménienne en Azerbaïdjan, sont publiés à Bakou.

Durant la période soviétique, la région a donné au « Monde arménien » plusieurs célébrités comme Askanaz Mravian, figure bolchévique de premier plan au Caucase, puis Premier Secrétaire du Parti communiste d’Arménie de 1920 à 1921, les frères Alikhanian, deux éminents physiciens dont l’un, Artem, a été le fondateur du programme nucléaire soviétique. Dans un autre domaine, le célèbre gymnaste médaillé des Jeux olympiques, Albert Azarian, est également né à Gandzak (19).

En 1988, alors que le mouvement pour la démocratisation en Arménie et l’émancipation des Arméniens du Haut-Karabakh se développent, deux pogroms anti-arméniens sont organisés par les autorités azerbaïdjanaises. L’un en février à Soumgaït, l’autre en novembre à Gandja qui porte encore le nom de Kirovabad. On estime à un peu moins de 150 le nombre des morts, dont une douzaine de personnes âgées sauvagement massacrées dans une maison de retraite (20). Une résistance armée héroïque de plusieurs semaines empêche un massacre généralisé, mais la totalité de la population arménienne de la ville et de la région, soit plus de 40 000 personnes, doit fuir en quelques jours en abandonnant ses terres ancestrales.

Situé chronologiquement entre les tueries de Soumgaït de février 1988 et de Bakou en janvier 1990, ce grand pogrom de la région du Gandzak-Kirovabad à en quelque sorte préfiguré et préludé à l’opération de nettoyage ethnique généralisée qui a permis à l’Azerbaïdjan de chasser 400 à 450 000 Arméniens de leurs territoires historiques et de la ville de Bakou à la construction et au développement de laquelle ils avaient très largement contribué. Selon le témoignage du célèbre physicien Andreï Sakharov et de son épouse, Elena Bonner, 138 Arméniens auraient été tués et plus de 200 blessés par les émeutiers azerbaïdjanais (21). Ces derniers tuent également 4 soldats soviétiques qui tentaient de protéger les Arméniens. Mais, à la différence des deux autres pogroms de Soumgaït et de Bakou, les Arméniens de Kirovabad se sont organisé et résisté pendant deux semaines aux assauts des massacreurs (22).

En 1989, l’Arménie a versé des compensations à hauteur de 110 millions de dollars américains à 14 500 familles azerbaïdjanaises. Dans le même temps, près de 400 000 Arméniens déplacés d’Azerbaïdjan, dont ceux du Gandzak, n’ont reçu aucune compensation de la part de cet état.

Depuis plusieurs années, à l’initiative de Vilen Gabrielian, un député – récemment démissionnaire – du Parlement arménien né à Bakou,

une organisation dénommée « Gartman, Shirvan et Nakhitchevan » défend la cause des Arméniens de ces régions chassés du pays (23). Toutefois ses moyens demeurent très modestes au regard de ceux de l’association de la région du prétendu « Azerbaïdjan occidental » qui dispose, par exemple, d’un site infiniment plus riche (24) que celui de l’organisation dirigée par V. Gabrielian (25), et surtout mieux construit et bien plus offensif.

L’initiative mériterait d’être soutenue par les autorités arméniennes et la diaspora qui dispose d’une grande liberté de ton et d’action ainsi que de grandes ressources humaines. Les problèmes de TOUS les Arméniens expulsés d’Azerbaïdjan doivent être portés auprès des instances inter-

nationales compétentes, indépendamment de toutes considérations politiques ou diplomatiques. Les vœux et déclarations des uns et des autres ne résoudront pas ces problèmes. Nous devons nous mettre au travail sans tarder.

Le « chantier » qui nous attend est immense et il y du travail pour tout le monde !

Sahak SUKIASYAN

––—–

(1) Թ.Խ. Յակոբեան, Ստ. Տ. Մելիք−Բախշեան, Հ.Խ. Բարսեղեան՝ Հայաս−տանի եւ յարակից շրջանների տեղանունների բառարան, Երեւանի Համալսարանի Հրատարակչութիւն, Երեւան, 1986-2001. Th. Kh. Hakopian, St. T. Melik-Bakhshian, H. Kh. Barseghian, Dictionnaire toponymique de l’Arménie et des régions voisines, en 5 volumes. Editions de l’Université d’Erevan, 1986- 2001.

(2) La ville a été la capitale provisoire du pays lors de la création de l’Azerbaïdjan en 1918. Fait intéressant, elle est aujourd’hui jumelée avec Moscou et Darband (Daghestan) en Russie, Koutaïssi et Roustavi en Géorgie, Ankara, Bursa et Izmir en Turquie et Tabriz, en Azerbaïdjan iranien.

(3) Ալիշան Ղ.՝ Տեղագիր Հայոց Մեծաց, Վենետիկ 1855. Alichan Gh., Toponymie de la Grande Arménie, Venise 1855, p. 83. Le père Alichan considère la région de Gandzak comme étant le 8e canton de la province de l’Oudik.

(4) Երեմեանց Ս.՝ Գանձակ 1880−1916 եւ Գանձակ−Հայկական գերեզմաններ եւ եկեղեցիներ, Տպարան Լուսաբաց, Երեւան 2009. Yeremiants S., Gandzak 1880-1916, et Cimetières et églises de Gandzak, Imprimerie Lusabats, Erevan 2009.

(5) Forme plurielle en arménien du nom « Oudi » qui désigne cette population autochtone de la région. En 1989, le pays comptait 8 652 Oudis, lors du recensement de 1999, environ 4 150, très majoritairement musulmans. Le nombre des Oudis se reconnaissant chrétiens et membres de la « Communauté chrétienne oudie d’Azerbaïdjan » ne doit pas dépasser 300 personnes.

(6) Արեւելից կողմանք Հայոց [Les marches orientales de l’Arménie], aussi appelé « pays d’Arran ».

(7) Par exemple Movses de Kaghankaduk, également appelé Movses de Daskhuran par Mkhitar Gosh. et Kirakos de Gandzak.

(8) Une légende relate qu’au cours d’un rêve, ce gouverneur arabe aurait entendu une voix qui lui aurait révélé l’existence d’un trésor enfoui sous l’une des trois collines de la ville. Cette voix lui aurait ordonné de le déterrer et d’utiliser ce trésor pour fonder une ville.

(9 Le monastère de Tasn, également connu sous les noms de Karmir vank [Monastère rouge] et de Horomashen [bâti par les Romains/ Grecs].

(10) Durant son patriarcat, Baron Ter s’attacha à libérer le siège de Terre sainte de toutes ses dettes. Par une sorte de « pied-de-nez » de l’histoire, une grande propriété du patriarcat qui porte son nom est depuis 2001 au cœur d’une énième affaire de spoliation par l’État d’Israël.

(11) Ces princes du Karabakh ont bénéficié d’une forme d’autonomie jusqu’à l’arrivée des Russes dans la région.

(12) Les Chrétiens de la région, majoritairement arméniens, sont continuellement soumis à la rapine, à une fiscalité exorbitante liée à leur statut de « soumis » [Dhimmis], à des rapts de leurs enfants des deux sexes.

(13) Un certain nombre de ces migrants se sont en particulier installés à Tiflis, la capitale de la Géorgie, dans le quartier de Havlabar. Ils y ont érigé plusieurs églises, dont le célèbre sanctuaire de la Sainte Mère de Dieu de Chamkorents également appelé « Karmir Avétaran » [l’église de l’Evangéliaire rouge], du nom d’un manuscrit qui y était conservé.

(14) L’histoire des communautés allemandes dans la région d’Elizavetpol débute en 1819 lorsque sont fondés deux villages, Helenendorf et Annenfel. Au début du XXe siècle, leur nombre passe à huit.

(15) Հ. Ամիրտանեան՝ Վրաստանի եւ Իմերեթի հայոց վիճակային կոնսիս−տո−րիայի դերը հայ բնակչութեան կեանքում, էջմիածին, 2013 – Amirdanian H, Le rôle du consistoire des Arméniens de Géorgie et d’Imérétie dans la vie de la population arménienne, in Etchmiadzine, mensuel officiel du Catholicossat de tous les Arméniens, Juin 2013, p. 49. Au IXe siècle, Gandzak a même accueilli temporairement le siège du « Catholicossat d’Albanie ». Ce siège de l’Eglise arménienne est transféré au monastère de Gandzasar » au XVe.

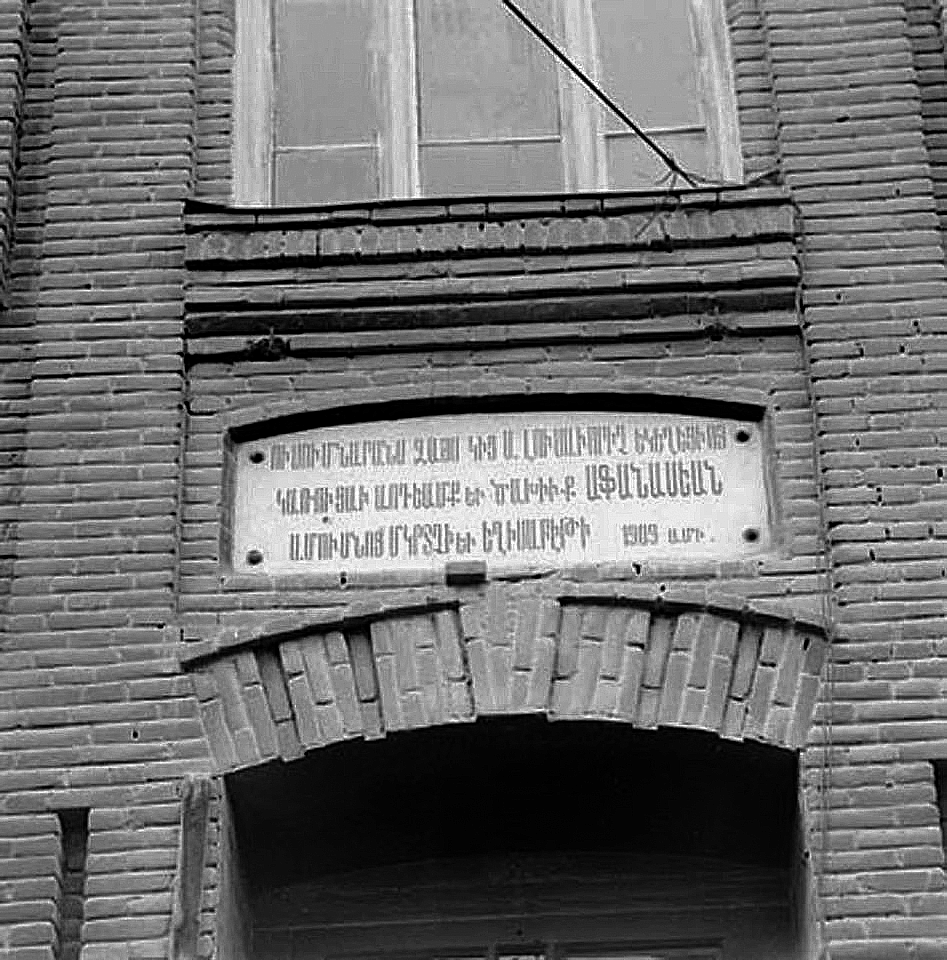

(16) Deux de ces établissements étaient renommés, l’École des Saintes Hripsimiennes fondée en 1874, d’abord pour les seules filles, puis transformée en école mixte en 1910, et l’école située dans la cour de l’église saint Grégoire l’Illuminateur financée par Mkrtitch et Yeghisapet Afanassian, inaugurée en 1909.

(17) Աղուանեանց Գրիգորիս, Եպիսկոպոս՝ Փոխանորդական այցելութիւն ի վիճակին Գանձակու. Aghvaniants Krikoris, évêque, Visite d’un vicaire au diocèse du Gandzak. Edité par la « Fondation AAR », Erevan 2003, p. 21.

(18) Միրզոյեան Ս., Ղազիյեան Ա.՝ Հայերի կոտորածները Բաքուի եւ Ելիզավետպոլի նահանգներում 1918−1920թթ. փաստաթղթերի եւ նիւթերի ժողովածու: հատոր I, Երեւան 2003. Mirzoyan S., Ghaziyan A., Les massacres des Arméniens des provinces de Bakou et d’Elizavetpol 1918-1920. Corpus de documents et de matériaux. Vol. I – Editions des Archives d’histoire de la République d’Arménie

(19) Sa famille a ensuite émigré en Arménie pour s’installer dans la ville de Karakilissa, aujourd’hui appelée Vanadzor.

(20) Le pogrom de Kirovabad a été relativement bien « renseigné » par les organes politiques et administratifs soviétiques. Une partie de la presse de Moscou a même publié des informations données par des militaires présents dans la ville.

(21) Voir le numéro du Los Angeles Times du 27 novembre 1988 : https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1988-11-27-mn-1060-story.html

(22) https://youtu.be/XEISBu4buf0?feature=shared

(23) Sur la première page du site, on peut lire « L’Union pan-arménienne “ Gardman-Shirvan-Nakhitchevan ” est une organisation publique créée pour protéger les droits des Arméniens soumis à la violence des autorités azerbaïdjanaises, pour soulever les questions de préservation du patrimoine culturel arménien dans les territoires historiques de Gardman, Shirvan et Nakhitchevan, ainsi que dans les territoires qui sont de fait sous contrôle azerbaïdjanais, et pour contribuer à une résolution juste et rapide de la question des réfugiés arméniens ».

(24) https://westaz.org/am – ce site comporte 5 versions : azerbaïdjanaise, anglaise, russe, turque et … arménienne.