L’église St Georges de Zakatala

Malgré son caractère erratique, le site « Udi.az » de la prétendue « Communauté chrétienne albanienne des Oudis d’Azerbaïdjan » est une source intéressante pour quiconque s’intéresse à l’appareil de propagande azerbaïdjanais. Tout dans ce media : l’extrême indigence de son contenu, sa fréquence de réactualisation, le nombre limité de ses rédacteurs, qui se résume peut-être à son seul « président », sont révélateurs de la rareté de ses ressources humaines et de leur objectif qui est purement propagandiste. Tout récemment, la page Facebook de ce site s’est fait l’écho de deux événements organisés pas ce fameux groupuscule des « Oudis chrétiens » dont le nombre ne doit pas dépasser la centaine de membres[1].

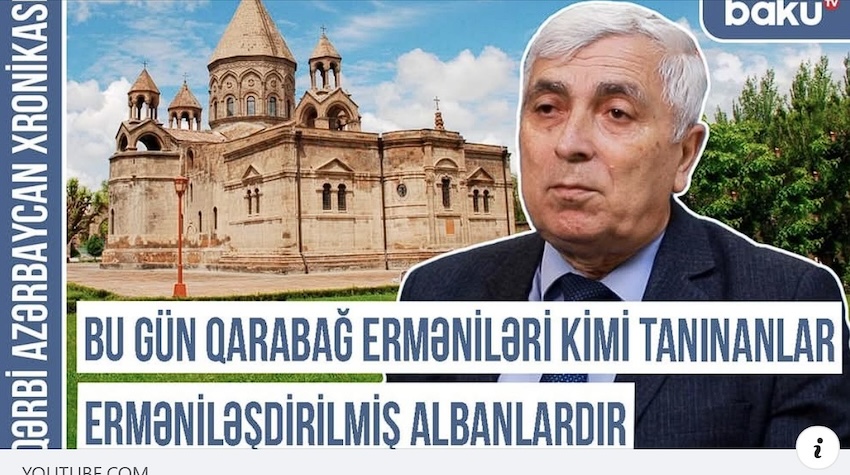

Le 22 janvier dernier, la chaine de télévision privée azerbaïdjanaise « Bakou TV » ouvrait son antenne à Robert Mobili, l’inénarrable, omniscient et omniprésent responsable de cette association. Lors d’une émission intitulée « Chronique de l’Azerbaïdjan occidental », ce dernier soutenait une thèse à la fois innovante et originale selon laquelle « ceux qui sont aujourd’hui connus sous les nom d’Arméniens du Karabakh sont des Albaniens arménisés » et c’est Etchmiadzine qui aurait réalisé cette arménisation forcée jusqu’en 1920. Dans ces conditions, on peut légitimement se demander pourquoi Bakou n’a fait aucun effort pour les en convaincre et les garder dans leur région d’origine et surtout pourquoi ces « Albaniens arménisés » ont préféré quitter cet Azerbaïdjan « Terre de tolérance » promu et tant vanté par Aliev et ses mercenaires religieux, chrétiens, musulmans et juifs locaux. Les Artsakhiotes apprécieront naturellement la proposition qui leur est faite de revoir leur ethnogenèse.

Mobili : “Ceux qui sont connus aujourd’hui comme les Arméniens du Karabakh, sont des Albaniens arménisés”

Au terme d’un délire de 9 minutes, l’émission se terminait par la diffusion d’une carte de la République d’Arménie sur laquelle les noms des districts [marz] du pays écrits en arménien étaient remplacés par des noms azerbaïdjanais. Sans doute une nouvelle expression de la reconnaissance par l’Azerbaïdjan et par ses dirigeants de l’intégrité territoriale de l’Arménie alors même que ce pays exige à cor et à cri une révision de la constitution de l’Arménie. Autant dire que le traité de paix entre les deux pays n’est pas près d’être signé.

Cette théorie de l’arménisation des « Albaniens d’Artsakh » présente naturellement de réels avantages pour Aliev qui pourrait ainsi s’épargner la destruction des monuments anciens d’Artsakh dûment répertoriés après avoir détruit les églises et les monuments bâtis pendant les « 30 années d’occupation arménienne »[2]. Il pourrait du même coup s’éviter une très hypothétique, mais encore possible, « condamnation internationale ». On peut aussi se demander si Aliev ne tentera pas à l’avenir d’inclure d’une manière ou d’une autre sa théorie des « Albaniens arménisés » dans son plan de revendication du prétendu « Azerbaïdjan occidental », faisant d’eux une communauté des Sudètes version caucasienne.

Conformément à une habitude instaurée dès les semaines qui ont suivi la défaite de novembre 2020, l’association créée en 2003 par R. Mobili s’est spécialisé dans l’organisation de « pèlerinages-flash » d’une journée aux sanctuaires arméniens d’Artsakh systématiquement présentés comme appartenant à l’Église d’Albanie.

Le même site « Udi.az » révèle que le 26 mars, l’éternel groupe de pèlerins constitué des mêmes hommes – à croire que seuls les éléments masculins de ce groupuscule sont croyants – s’est déplacé dans le village de Zakatala située au nord-ouest du pays, dans la région éponyme située entre la Géorgie et le Daghestan. Le bourg se trouve dans la province appelée « Boun Aghvank » [la Véritable Albanie]. Avant 1918 et les massacres sporadiques d’Arméniens et d’Oudis par les « Tatars », le village était majoritairement peuplé d’Arméniens.

A ce jour, le « Calendrier pour le Caucase « [Кавказский календарь] publié chaque année à Tiflis de 1845 à 1916 par la chancellerie du Vice-roi du Caucase demeure une source précieuse et sûre malgré les grossières manipulations et falsifications de la propagande azerbaïdjanaise. L’administration impériale russe qui n’avait d’autre objectif que de quantifier les ressources naturelles et humaines des régions qu’elle administrait, n’avait aucune préférence pour tel ou tel groupe ethnique. Elle se contentait alors de compter les « âmes » qui peuplaient ces contrées en les classant en groupes ethniques. C’est grâce à ces ouvrages que nous apprenons qu’en 1886, le village comptait 1231 habitants dont 510 Arméniens (228 hommes et 222 femmes), 493 Avars (246 hommes et 247 femmes), 167 Russes (126 hommes et 41 femmes), 25 Tatars [Azéris] (20 hommes et 5 femmes), 20 Géorgiens (11 hommes et 9 femmes), 8 Polonais (4 hommes et 4 femmes), 8 Juifs (tous des hommes)[3]. Dans sa monographie dédiée à l’Artsakh et à la Véritable Albanie, l’évêque Magar Barkhoutariants décrit avec d’intéressantes précisions le village et sa population. Il indique que les Arméniens qui sont à cette époque majoritaires dans le village sont originaires de l’Artsakh, d’Akoulis et du Gantzak[4].

L’histoire et le très riche patrimoine de cette région où de très villages arméniens ont existé jusque dans les années 90 du XXe siècle nous sont également connus grâce à l’œuvre extraordinaire de Samvel Karapetian (1961- 2020), le grand historien et historien de l’Art trop tôt disparu. La description de tous les villages qu’il a parcouru l’un après l’autre entre 1982 et 1986 nous permet de reconstituer ce monde rural arménien situé aux portes de l’Arménie historique qui a aujourd’hui entièrement disparu. Dans le volume 22 de la riche collection éditée par la Fondation pour la recherche sur l’architecture arménienne (RAA) intitulé Բուն Աղուանք, avec une grande rigueur scientifique, il brosse un tableau quasi exhaustif de la démographie, du patrimoine architectural – religieux et laïque – et épigraphique de la région de Zakatala[5].

Le village de Zakatala et son monument principal, l’église saint Georges bâtie en 1851, sont décrits par Samvel Karapetian dans un second ouvrages intitulé Բուն Աղուանքի հայկական վիմագրերը[6].

Comme dans les autres régions du pays, cette église fait depuis quelques années l’objet de manipulations et de falsifications de la part des Azerbaidjanais. Elle est tantôt présentée comme albanienne, géorgienne ou russe[7]. Mais sa véritable appartenance est toujours et sans cesse niée. Samvel Karapetian la décrit en ces termes « elle est extrêmement vaste. C’est un bâtiment à trois nefs couronnée d’un tambour. Construit pour l’essentiel en briques, en 1851. Le sanctuaire à trois portes situées sur les façades sud, ouest et nord. La coupole à 12 facettes construite en briques repose sur quatre solide pilier cylindriques. Dans les diverses parties de l’église s’ouvrent 36 fenêtres (12 dans la coupole, 4 dans les murs sud et nord et 3 dans chacun des deux murs est et ouest). Des pierres de la rivière sont également utilisées dans les parties inférieures maçonnées »[8].

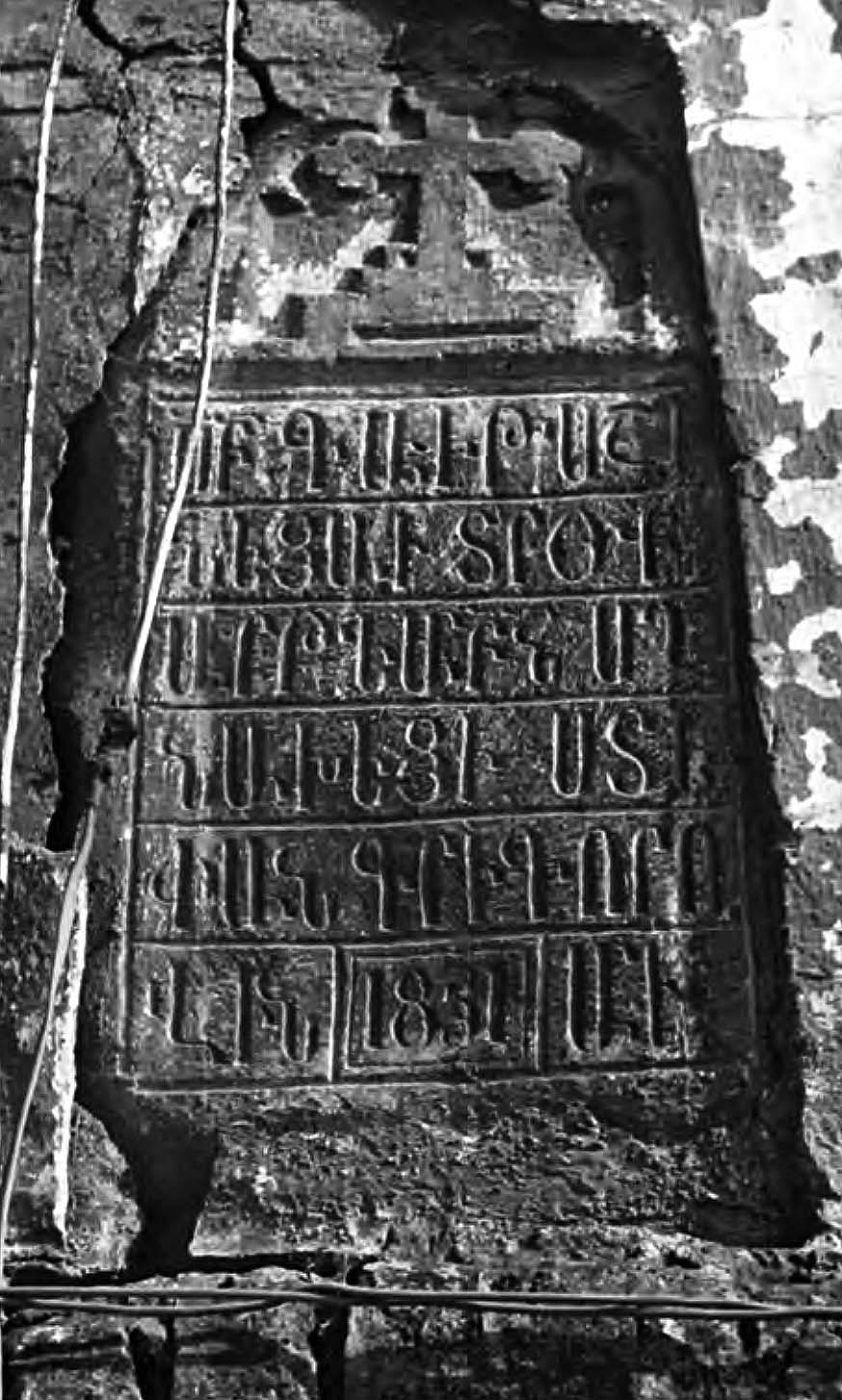

Lors de son périple dans ces régions, l’évêque Magar Parkhoutariants avait relevé quatre inscriptions lapidaires en langue arménienne sur les murs du sanctuaire qui confirment la construction de l’église par les Arméniens. Elles ont aujourd’hui disparu mais une cinquième qui avait échappé à son attention existe toujours bien qu’elle ait été barbouillée à la peinture par des vandales. Elle indique que le nakhtex [gavith] de l’église saint Georges a été bâti grâce au mécénat d’un certain Stepan Grigorov originaire de Sghnakh dans la région d’Askeran en Artsakh[9].

Outre l’église arménienne, le village comptait également une église russe et une autre polonaise. Une importante forteresse y avait également été bâtie par les Russes. C’est en ce lieux que furent emprisonnés un certain nombre des mutins du célèbre cuirassé Potemkine.

L’école Vardanian

Jusqu’à l’exode forcé généralisé des Arméniens d’Azerbaïdjan, 70 familles arméniennes vivaient encore à Zakatala. L’école arménienne fondée sous le nom d’École Vardanian qui était attenante à l’église a fonctionné jusqu’en 1953, date à laquelle elle a été transformée en école russe.

Des Arméniens célèbres sont originaires de Zakatala. Parmi eux, l’acteur David Malian (1904-1976, le poète et traducteur Alexandre Tsaturian (1865-1917), l’architecte Chmavon Azatian (1925-1994) et l’acteur et réalisateur Grisha Arzumanian (1926-1993).

La tenue le 10 avril à Rome, au cœur même du monde catholique, de la sulfureuse « conférence internationale » sur le « christianisme en Azerbaïdjan » arrive fort à propos pour nous rappeler que l’appareil de la propagande azerbaïdjanaise est d’une très grande efficacité et qu’elle réussit même à phagocyter une institution aussi prestigieuse que l’Université grégorienne.

Par l’implication de plusieurs de ses hiérarques, dont les préfets de deux dicastères majeurs du Siège de l’Église catholique, c’est l’ensemble de cette institution qui se compromet avec un régime qui a procédé il y a moins de deux ans à une opération de purification ethnique à grande échelle en chassant 120 000 Arméniens de leurs territoires ancestraux.

Cette manifestation intervient également alors que depuis le 17 janvier, 23 Arméniens détenus à Bakou depuis septembre 2024 sont jugés dans les conditions les plus inacceptables au regard du Droit dans ce qui n’est qu’une parodie de justice.

Au silence du Pape François, et plus largement des autorités morales du « monde chrétien », dont les Patriarches de Constantinople et de Moscou, vient donc aujourd’hui s’ajouter la complicité d’une institution universitaire de renommée internationale.

Cet immense scandale ne peut décemment rester sans réponse de notre part.

Le mensonge et la falsification ne peuvent ni effacer, ni n’abolir l’histoire !

Sahak SUKIASYAN

––––––

[1] Les statistiques telles qu’elles sont réalisées actuellement en Azerbaïdjan ne permettent plus une analyse comparative des groupes ethniques et religieux du pays. Concernant les Oudis, qui ne sont que l’une des 23 ethnies de l’Albanie du Caucase historique, il est extrêmement difficile d’établir leur nombre et leur appartenance religieuse. D’après le recensement de 2019, leur nombre serait de 3540 individus. D’après les « sources ouvertes » dont nous disposons, il apparait que le nombre de ceux qui se déclarent membres de la « Communauté chrétienne albanienne des Oudis d’Azerbaïdjan » ne dépasserait pas la centaine. Étrangement, alors qu’ils n’arrivent même pas à s’organiser en une simple paroisse – aucun prêtre n’a été ordonné à ce jour pour cette « communauté » – son principal, et peut-être unique dirigeant, Robert Mobili, ambitionne de restaurer l’Église apostolique d’Albanie qui a cessé d’exister au VIIIe siècle.

[2] Nous ne disposons, par exemple, d’aucune information sur le sort des deux sanctuaires érigés à Stepanakert : les églises de la Protection de la Sainte Mère de Dieu et saint Jacques de Nisibe.

[3] Կարապետեան Ս. Բուն Աղուանքի հայկական վիմագրերը, Հայկական ճարտարապետութիւնն ուսումնասիրող հիմնադրամ, Երեւան 1997. Karapetian S. Les inscriptions lapidaires arméniennes de la véritable Albanie, Fondation pour l’étude de l’architecture arménienne. Éditions de l’Académie des sciences de la République d’Arménie, Erevan 1997, p. 14. S. KarapetIan et son organisation ont été activement soutenus par l’archevêque Mesrob Ashdjian (1941-2003) d’heureuse mémoire.

[4] Մակար եպիսկոպոս Բարխուդարեանց, Արցախ, Բագու Տպարան Արօր 1895. Evêque Makar Parkhoutariants, Artsakh, Imprimerie Aror, Bakou 1895. Réédité à Erevan, Edition du Centre théologique Gandzasar , p. 140. Mgr. Magar a accompli deux campagnes de reconnaissance en Artsakh et dans la Véritable Albanie entre 1881 et 1891. Son œuvre a ensuite été poursuivie par un autre religieux, l’évêque Mesrop Smpadiants (1833-1911), en particulier dans son ouvrage Նկարագիր Շամախւոյ թեմի publié à Tiflis en 1896.

[5] Կարապետեան Ս. Բուն Աղուանք, Մաս 1, Հայկական ճարտարապետութիւնն ուսումնասիրող հիմնադրամ, Երեւան 2004. Karapetian S. La véritable Albanie, Fondation pour l’étude de l’architecture arménienne. Éditions de l’Académie des sciences de la République d’Arménie, Erevan 2004, p. 63-84.

[6] Կարապետեան Ս. Բուն Աղուանքի հայկական վիմագրերը (Op. cit.) p. 14.

[7] Plusieurs photographies des plaques successivement fixées par les autorités sur la façade de l’église pour l’identifier témoignent de la « difficulté » pour les Azéris d’arrêter une identité plausible pour ce sanctuaire.

[8] Կարապետեան Ս. (op. cit), p. 15

[9] Cf. les deux photographies de cette inscription.

© 2025 Tous droits réservés